Gimme Danger@早稲田松竹/監督・脚本:ジム・ジャームッシュ/出演:ジム・オスターバーグ as イギー・ポップ、ロン・アシュトン、スコット・アシュトン、ジェームズ・ウィリアムスン、スティーヴ・マッケイ、マイク・ワット、キャシー・アシュトン、ダニー・フィールズ/2016年アメリカ

伝説は終わらない

「ゴッド・ファーザー・オブ・パンク」と呼ばれ、カリスマ的な人気を誇るロックンローラー、イギー・ポップ。そして、音楽にこだわりながら独自の世界を作り上げてきた映画監督、ジム・ジャームッシュ。イギーが率いたバンド、ザ・ストゥージズの熱烈なファンであり続けるジャームッシュは『デッドマン』『コーヒー&シガレッツ』でイギーを役者として起用するなど、二人は親交を深めてきた。そしてこの度、イギー自ら「俺たちストゥージズの映画を撮ってほしい」とジャームッシュにオファー。今まで映像で語られたことのなかった伝説のバンド、ストゥージズの軌跡を綴るドキュメンタリーが完成した。

鬼才ジム・ジャームッシュから、史上最高のロックンロール・バンド「ザ・ストゥージズ」へのラブレター

映画はバンドが解散状態にあった73年から、バンドの歴史を振り返っていく。ミシガン州アナーバーで知り合った4人の若者たちが、秘密の隠れ家的な一軒家「ファン・ハウス」に集まって自分たちのサウンドを作り上げようと実験を重ねた青春時代。やがて、彼らは共にデトロイトのロック・シーンを牽引したバンドMC5との交流を通じてメジャー・デビューを飾る。しかし、彼らの過激で型にハマらない音楽は世間からキワモノ扱いされ、思うように活動できない中でドラッグがバンドを蝕んでいく…。

ジャームッシュは本作において、メンバーと本当に近しい関係者にのみ取材をする方法を選んだ。イギーを軸に、当事者たちの言葉だけで語られるストゥージズの華々しくも混乱に満ちた歴史。制作期間中、メンバーの3人(ロン・アシュトン、スコット・アシュトン、スティーヴ・マッケイ)が相次いでこの世を去ったが、彼らとその証言は映画の中に刻まれている。孤高のバンド、ストゥージズ。その真実が今明らかになる。

40歳から始まった左の肩凝り。夜に向精神薬を服んで、痛みがゼロになるのと入眠するのが一致する感じなので、自律神経などの心因性と、身体の老化の合併によるものだろう。天候によっても重い時がある。

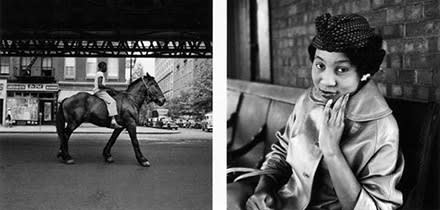

身体に表れる心の病の症状は人それぞれのようだ。ウシジマくんの生活保護編では、主人公は人前などで緊張したり神経が昂るとウンチを洩らしてしまう。身につまされる。日本社会は極度な対人関係重視で、常に「立場」であるとか「お気持ち」であるとか気にかけて生きることを余儀なくされる。相互の監視というか呪縛というか、出典が定かでないが、ツイッターで先月、↑左のような画像が出回って、光の密集はツイッターのトラフィックを示すのだという。

LINEっていうのもあるんでしょ。よく知らんけど。大変だよね、いまの子どもは。そういうのって、市場原理の一種じゃないですか。人気がある人・自己宣伝・承認欲求・自意識過剰。対人関係の苦手な人でも、いやおうなく競わされ、捨てる神あれば拾う神ありで救われる場合もあるかも分らないが、依存症のようになってしまう場合もあろう。心の病は、いったんスイッチが入ると、なかなか脱けられないのだ—

悪名高い独善アート系、ジム・ジャームッシュ。映画というのは政治力で撮るものだ。政治家や社長はお金と女に汚い。ラース・フォン・トリアーやキムギドクといったアート系の映画監督が、このところの #MeToo の流れによって過去の悪業を暴露されている。驚かない。悪人だから作れるような映画だったからね。

音楽はまったく次元が違う。ショービジネス/人気商売だから汚い側面があるのは避けられない。が、殺人犯に成り下がったフィル・スペクターの音楽も、友人の恋人を寝取ることが趣味だったというジョー・ストラマー(ザ・クラッシュ)の音楽も、人格とは切り離して永遠の輝きが約束される。

音楽は自由だ。映画や小説とは違う。ジャームッシュに撮ってほしいとイギー・ポップが要望したとのことでも、そこはジャームッシュも音楽を立てている。監督のエゴが控えめ。イギーとストゥージズの魅力がよく分る映画となった

左からFUN HOUSE (1970), RAW POWER (1973), LUST FOR LIFE (1977)。先に述べたような理由で、アーティストの私生活や言動にあまり興味がない。音楽が良ければそれでいい。バイオも調べないという私も、イギー・ポップの活動の周辺はあまりに謎めいていて、この映画は見たかった。ストゥージズの最初の2枚からRAW POWERまで間が空き、名義もレコード会社も変る。ボウイの関与はどれくらいだったのか。そこからボウイがプロデュースしてソロ活動が軌道に乗るまでもやや空く。

イギーの意向なのか監督の意向なのか、ここではデビッド・ボウイはやや突き放した見方をされている。いかにも芸能人、という。イギー・ポップはもっと、本能に衝き動かされて生きる全身芸術家のような存在。半裸のステージで、客席へダイブしたりするのも、ファンサービスというより、彼の音楽=混沌として爆発的な、エネルギーのかたまり=の延長。

ボウイっていうのは常に演出を考える人だったでしょう。天才には違いないが、カリスマであろうという、自意識のかたまりのような。だから、ボウイやストゥージズの仲間が先に亡くなって、イギーが健在というのが、映画を見てとても納得がいった。心の病に通じるような束縛のない、真の自由人なのである。長生きしなはれ—

伝説は終わらない

「ゴッド・ファーザー・オブ・パンク」と呼ばれ、カリスマ的な人気を誇るロックンローラー、イギー・ポップ。そして、音楽にこだわりながら独自の世界を作り上げてきた映画監督、ジム・ジャームッシュ。イギーが率いたバンド、ザ・ストゥージズの熱烈なファンであり続けるジャームッシュは『デッドマン』『コーヒー&シガレッツ』でイギーを役者として起用するなど、二人は親交を深めてきた。そしてこの度、イギー自ら「俺たちストゥージズの映画を撮ってほしい」とジャームッシュにオファー。今まで映像で語られたことのなかった伝説のバンド、ストゥージズの軌跡を綴るドキュメンタリーが完成した。

鬼才ジム・ジャームッシュから、史上最高のロックンロール・バンド「ザ・ストゥージズ」へのラブレター

映画はバンドが解散状態にあった73年から、バンドの歴史を振り返っていく。ミシガン州アナーバーで知り合った4人の若者たちが、秘密の隠れ家的な一軒家「ファン・ハウス」に集まって自分たちのサウンドを作り上げようと実験を重ねた青春時代。やがて、彼らは共にデトロイトのロック・シーンを牽引したバンドMC5との交流を通じてメジャー・デビューを飾る。しかし、彼らの過激で型にハマらない音楽は世間からキワモノ扱いされ、思うように活動できない中でドラッグがバンドを蝕んでいく…。

ジャームッシュは本作において、メンバーと本当に近しい関係者にのみ取材をする方法を選んだ。イギーを軸に、当事者たちの言葉だけで語られるストゥージズの華々しくも混乱に満ちた歴史。制作期間中、メンバーの3人(ロン・アシュトン、スコット・アシュトン、スティーヴ・マッケイ)が相次いでこの世を去ったが、彼らとその証言は映画の中に刻まれている。孤高のバンド、ストゥージズ。その真実が今明らかになる。

40歳から始まった左の肩凝り。夜に向精神薬を服んで、痛みがゼロになるのと入眠するのが一致する感じなので、自律神経などの心因性と、身体の老化の合併によるものだろう。天候によっても重い時がある。

身体に表れる心の病の症状は人それぞれのようだ。ウシジマくんの生活保護編では、主人公は人前などで緊張したり神経が昂るとウンチを洩らしてしまう。身につまされる。日本社会は極度な対人関係重視で、常に「立場」であるとか「お気持ち」であるとか気にかけて生きることを余儀なくされる。相互の監視というか呪縛というか、出典が定かでないが、ツイッターで先月、↑左のような画像が出回って、光の密集はツイッターのトラフィックを示すのだという。

LINEっていうのもあるんでしょ。よく知らんけど。大変だよね、いまの子どもは。そういうのって、市場原理の一種じゃないですか。人気がある人・自己宣伝・承認欲求・自意識過剰。対人関係の苦手な人でも、いやおうなく競わされ、捨てる神あれば拾う神ありで救われる場合もあるかも分らないが、依存症のようになってしまう場合もあろう。心の病は、いったんスイッチが入ると、なかなか脱けられないのだ—

悪名高い独善アート系、ジム・ジャームッシュ。映画というのは政治力で撮るものだ。政治家や社長はお金と女に汚い。ラース・フォン・トリアーやキムギドクといったアート系の映画監督が、このところの #MeToo の流れによって過去の悪業を暴露されている。驚かない。悪人だから作れるような映画だったからね。

音楽はまったく次元が違う。ショービジネス/人気商売だから汚い側面があるのは避けられない。が、殺人犯に成り下がったフィル・スペクターの音楽も、友人の恋人を寝取ることが趣味だったというジョー・ストラマー(ザ・クラッシュ)の音楽も、人格とは切り離して永遠の輝きが約束される。

音楽は自由だ。映画や小説とは違う。ジャームッシュに撮ってほしいとイギー・ポップが要望したとのことでも、そこはジャームッシュも音楽を立てている。監督のエゴが控えめ。イギーとストゥージズの魅力がよく分る映画となった

左からFUN HOUSE (1970), RAW POWER (1973), LUST FOR LIFE (1977)。先に述べたような理由で、アーティストの私生活や言動にあまり興味がない。音楽が良ければそれでいい。バイオも調べないという私も、イギー・ポップの活動の周辺はあまりに謎めいていて、この映画は見たかった。ストゥージズの最初の2枚からRAW POWERまで間が空き、名義もレコード会社も変る。ボウイの関与はどれくらいだったのか。そこからボウイがプロデュースしてソロ活動が軌道に乗るまでもやや空く。

イギーの意向なのか監督の意向なのか、ここではデビッド・ボウイはやや突き放した見方をされている。いかにも芸能人、という。イギー・ポップはもっと、本能に衝き動かされて生きる全身芸術家のような存在。半裸のステージで、客席へダイブしたりするのも、ファンサービスというより、彼の音楽=混沌として爆発的な、エネルギーのかたまり=の延長。

ボウイっていうのは常に演出を考える人だったでしょう。天才には違いないが、カリスマであろうという、自意識のかたまりのような。だから、ボウイやストゥージズの仲間が先に亡くなって、イギーが健在というのが、映画を見てとても納得がいった。心の病に通じるような束縛のない、真の自由人なのである。長生きしなはれ—