先ほどNHKの日曜美術館で、現代抽象絵画に革命を起こしたとされるジャクソン・ポロックを取り上げていました。

ポーリングと言われる、絵の具ではなくペンキを縦横にたらして描く技法を生み出した画家です。

まずは彼の最高傑作と言われる「one」をご覧ください。

観てお分かりのとおり、一見、適当に描いた偶然の産物のように見えます。

しかしポロックは、「私は偶然を否定している。ペンキの線の一本一本をコントロールしている」と語ったそうです。

一方で、「絵の中にいるとき、私は何をしているのかわからない」とも語っているそうです。

筆を握るとトランス状態に陥ってしまうのでしょうか。

タイトルの「one」は、1という意味ではなく、ポロックと絵が一つのものになっている、という意味だそうです。

抽象画ではピカソが最も偉大な画家ですが、少なくともピカソの絵には形あるものが描かれており、無意識や幻想を形にしようとしたシュールレアリスムの延長上にいます。

ポロックは若い頃ピカソを超えようとして果たせず、「ちきしょう、あいつが全部やっちまった」と言ってピカソの画集を床にたたきつけたそうです。

それから20年後、アルコール依存症に苦しみながら、ポーリングという新しい技法で、ピカソの先にあるものにたどり着いたというのです。

しかし正直、私はポーリングによって描かれた彼の絵画を、美しいとは思いません。

ただ、怖ろしいほどの精神の混沌が示されていることは感じます。

シュールレアリスムも無意識下にある人間精神を描こうとした運動ですが、そこには美の探究という絵画が本来的に持つ原則が維持されていました。

しかしポロックのポーリングは、美の探究すら行わず、無意識をむきだしにしようとしているように私には感じられます。

それはもはや、画家の仕事というより呪術師や霊能者のそれであると感じます。 「№18」です。

「№18」です。

番組で解説していたポロック研究者は、自由な精神だとか勢いだとか言っていましたが、私が感じるのは、人間精神の底知れぬ暗さと、人間の集合無意識が持つ激流の激しさです。

ポロックは見てはいけないものを観て、描いてはいけないものを描いたのではないでしょうか。

いやそれは、描くということですらないと感じます。

トランス状態に陥って、誰かが彼を操っていたのだとしか思えません。

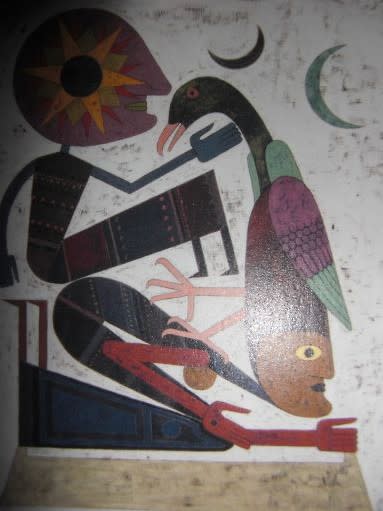

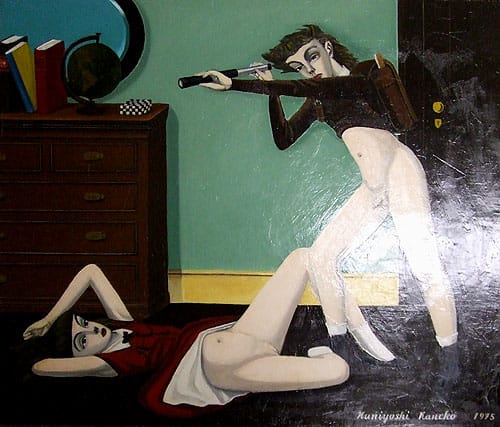

私はポロックよりも前に活躍したシャガールの絵画を好みます。

ポロックまで行ってしまうと、美を感じられません。

去年の九月に東京藝術大学美術館で開かれたロシア・アバンギャルド展に行った時は、多くのシャガール作品を観ることができて幸せでした。

色彩の魔術師と言われるシャガールの代表作2点です。

|

ジャクソン・ポロック (ニューベーシック) (ニューベーシック・アート・シリーズ) |

| レオンハルト・エマリング | |

| タッシェン |

|

新版ジャクソン・ポロック |

| 藤枝 晃雄 | |

| 東信堂 |

|

シャガール (ニュー・ベーシック・アート・シリーズ) |

| インゴ・F・ヴァルター/ライナー・メッツガー | |

| タッシェン |

![]()

にほんブログ村![]()

↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!