九相詩絵巻という絵をご存知でしょうか。

絶世の美女の生前の絵から、死んだ直後の絵、それからだんだんと腐敗してついには土に還るまでを描いた九枚の絵です。

もともと仏教の修行僧が、女色は空しく、また肉体ははかないことを実感し、煩悩を捨てて修行に励むために描かれた絵巻だと言われています。

下に九枚の絵を示します。

これを見れば、どんな美女でも結局は朽ち果て、土に還って行くことを思い知らされ、肉体にとらわれることは空しいと知るでしょう。

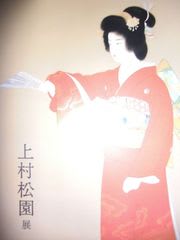

1.生前相

2、新死相

3、肪脹相

4、血塗相

5、肪乱相

6、青瘀相

7、噉食相

8、骨連相

9、古墳相

まことにグロテスクな絵で、正視に堪えないものではあります。

現代の日本では亡くなるときれいな体のまま焼いてしまいますから気付きませんが、戦国時代の合戦後とか、あるいは旧日本軍が米英と死闘を繰り広げた南方の島々などでは、こういう状態の遺体が無数に転がっていたわけです。

そしてそれは、今現在も各地で行われている地域紛争や内乱、戦争などで見られる光景に違いありません。

それを気持ち悪いと思うことは人間自然の情ですが、これが人間すべての最終的な姿なのだという冷厳な事実は、変えようもありません。

現代日本で死体に日常的に接するのは法医学者と葬儀屋くらいのものでしょう。

それならせめて、私たちはかつての修行僧のごとく、上の絵を見て、人間というものの本質そして生き死にについて観想してみたい、と思うのです。

↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!