澤田ふじ子の京都を背景にした人情時代小説。

短編6話の公事宿事件書留帳シリーズ第17弾。「人の命の重さ、命の大切さ」をテーマにした短編集と思う。

粗筋のポイントに下線を、心に響いた文章(本文引用)に赤色をつけてみた。

「貸し腹」

佐野屋の淫蕩な一人娘・おみさは手代の重松を口説いて重十九を懐妊したが、他の男が好きになり、腹の子を堕ろそうと様々な手を打ったものの出産してしまった。

おみさは腹を貸しただけと、重松に重十九を押し付けて店から追い出した。

重松は棒手振りをして男手一つで重十九を育てていたが、重十九が11歳の時に牛車に牽かれて死んでしまい、棒手振り仲間の源七夫婦に育てられた。

重十九は小さい時から絵を描くことが好きで才能もあり、逆境に立ち向かい、若くして京都でも評判の絵師になり、年老いた源七夫婦を養っていた。

その間、佐野屋は火事に遭い、おみさはやくざ者の彦次郎の女房になっていた。

彦次郎の弟分たちが、生みの親の面倒をみるのが当たり前だろうと重十九を恐喝するが、重十九は、孕んだ子を堕ろしきれないと、産み捨てておいて何を言う、鬼子は親に何するかわからんと、怯まなかった。

そんな場面に遭遇した菊太郎は、やくざ者の髷を切り飛ばし、奉行所はおみさを次は死罪だと告げて畿内からの所払いを沙汰した。

「小さな剣鬼」

市郎助の父市左衛門は、永御暇を与えられて8年、「主家に節季の挨拶だけは欠かさず、いつかは必ず帰参が叶えられる時を待って文武に励め」と言って目を閉じた。

市郎助は父から教えられて子供ながらも田宮抜刀流の居合の遣い手であった。

父の死に一文の弔慰金も出さぬ藩家。そんな藩家を儂の刀一つで仰天させてやるのも腹いせに面白いかもと、父の死後、時が経つにつれ途方もない虚しさを覚え自分が仮面をかぶって生きているように思うようになった。

そんな折、稽古の帰りに盗賊一団と出喰わした市郎助は、子供と嘲弄されて、盗賊の中の二人を一刀のもとに斬り捨てた。

ちょうど同じ頃、以前に市郎助に因縁をつけたことのある商家の極道息子が殺され、市郎助に嫌疑がかかった。

商家の極道息子が因縁をつけていた時、市郎助の剣の捌きを見ていたことから菊太郎は、市郎助の冤罪を晴らすべく彼との立ち合いを申し出た。

市郎助は間合いを取って立ち会う中で蜻蛉を斬り捨てた。菊太郎は儂の負けだと刀をひいた。

市郎助は蜻蛉の屍に近づき懐紙で優しく包み込んでいた。市郎助は命の重さに目覚めたのである。それまでの暗い情念は市郎助の胸から消え去っていた。

慰み者にされていた茶屋働きの女が、極道息子の下手人として番屋に自訴してきていた。

「賢女の思案」

近く嫁ぐ身の呉服問屋・笹屋の娘・お加世が鯉屋に来て、私は捨て子だったことは確実で、育ての親に悪いが、ぜひ実の親に会い、自分の身許をはっきりさせてから嫁ぎたいと言う。

育ての親の気持を考えたが、とにかく真偽を確かめるために、菊太郎は奉行所で御仕置裁許帳を調べて事実であることを確認した。

菊太郎の人柄を見て、笹屋の隠居・お伊勢が当時の経緯を話してくれた。

私が嫁いで当代の七右衛門を産んだその頃、夫が、近衛家の諸大夫の職を辞した知人が貧乏の底にあったので、その娘・お高に情けをかけて加世が産まれた。そして、お高から相談を受けた。

弟が放蕩者で加世の父親が解れば必ず強請をかけることは間違いないと、私も夫の世間体もあって、夫に内緒で夫の実の子を店先に捨て子にしたとのことだった。

お伊勢はお加世を引き取ってから、二度懐妊したが女子が産まれたらその子らを可愛がることは間違いないので堕胎してしまったとのこと。

お伊勢は、お高さんは、今、瀬田の唐橋に住んでいるので、加世を連れて日帰りの旅に連れて行ってくれないかと菊太郎に頼む。

涙を流して抱き合う母親。その姿を傍らで育ての母親が微笑して見守っているといったことを脳裏に浮かべ、自分の母上のことの感慨が菊太郎の胸をぐっと締め付けていた。

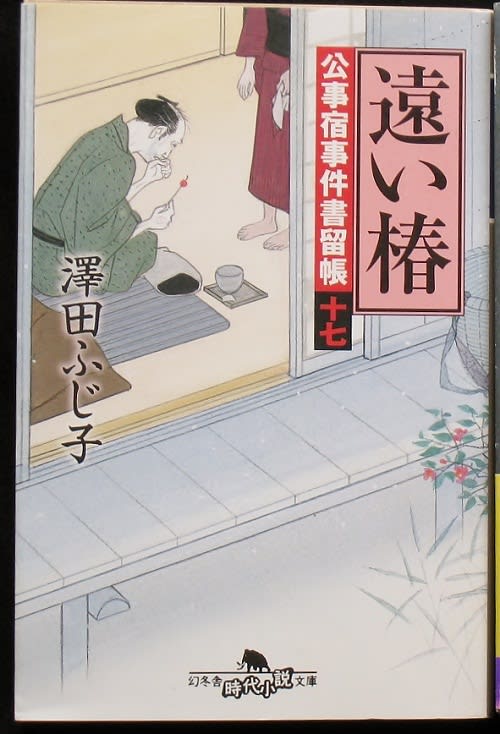

「遠い椿」

お蕗は家付き娘で、手代の一人を婿に十八屋を継いだ。

しかし、その数年前に、近所の小間物屋の手代・平蔵と駆け落ちして捕まえられたことがあった。

そのため、お蕗は滅罪のつもりで生きていると言い、平蔵も嵯峨村で日々精進した暮らしをしてきた。

お蕗は、平蔵の面影をどことなく感じさせる嵯峨村の野菜売りのお杉を贔屓にしていたが、ここ数日、姿を見せないことを密かに案じていた。

そして、久し振りに顔を見せたお杉から、やくざな男たちに乱暴されかけられたのだと聞いた。

お蕗は用心棒を付けてやると、鯉屋に来て報酬として月に十両で頼み、菊太郎が行くことになった。

数回目の時、お杉の髪に堆朱の玉簪を付けていることに、菊太郎が気付いた。それはお蕗が平蔵から貰ったものだった。

お杉の父親の徳兵衛が、その玉簪はと言うと、ご贔屓にされている十八屋の御隠居さんから貰ったのだと言う。

お杉を自分の娘だと知っているのだろうか、徳兵衛は、胸の奥に長年秘めて生きた様々な悲しい記憶を一挙に甦らせ、顔を俯け物寂しい声ですすり泣き始め、それは慟哭に変った。

七日ほど、お杉が見えないのでお蕗が心配していると、菊太郎が病んだ徳兵衛に何かあったのではないかと言う。

お蕗が菊太郎にお杉の家まで連れて行ってくれと頼む。お杉の家の近くまで行ったとき、徳兵衛の葬儀の列が進んでいた。

菊太郎の、徳兵衛は平蔵といっていたとの言葉が、お蕗の胸に錐で揉むに突き刺さった。

あの別れた日に平蔵の傍らで濃紅色の椿が咲き乱れていた情景を思い出され、本当ならうちが産んでいた筈の娘、と嗚咽をもたらすお蕗の耳に、また弔いの鈴の音が寂しく鳴り響いた。

「黒猫」

捨てても戻ってくるので、餌は十分でないが、孝吉は黒猫のお玉を大事に飼っていた。

下駄の歯入れの仕事をしている父親が、ある日、古手問屋・俵屋の店の前で仕事をしていて、店の主から息子の奉公の誘いを受けて、調べもせずに、孝吉はそこで奉公することになった。

しかし、俵屋の主人夫婦ともに吝嗇で、息子の徳十郎も、それに輪をかけ勘定高い男だった。

お玉は孝吉の奉公先で、孝吉との距離をいちも保ち、優しい飼い主だった彼を見守っていた。

暫くして、菊太郎は、以前に孝吉とうどんを食べたことがあるうどん屋の親爺から、孝吉が店の金を三十両も盗んで行方をくらまし、奉公先の主は、孝吉の父親に、商いは信用が大切だから店から縄付きを出したくない、金は諦めるので、お互いに内緒にしたいと言われ、貧乏な父親は渋々納得したとのことを聞いた。

噂によると、夜になると、俵屋の屋根の上で低い咆哮に近い悲痛な猫の鳴き声がして、近くの猫や犬もそれに呼応している。また、徳十郎に飛びついて引っ掻いたこともあったとのことだった。

菊太郎はお玉をそのままに孝吉が逃げるわけがないと不審に思い、何か事情が隠されていると直感した。

奉行から調べに行くと、菊太郎をお玉が案内するように庭に導いて狂ったように前足で庭を掘りはじめた。そして、腐乱した孝吉の死体が莚に包まれた状態で掘り出された。

孝吉が飯茶碗を落として割ったことから徳十郎に殴られて死んだとのことだ。

店は闕所に、徳十郎は死罪になった。

お玉は処罰が決まった翌日、殉死するように、二条城のお堀で外傷はなく水死体になっていた。

「鯰大変」

鯉屋の丁稚・庄太が近江の堅田に正月の里帰りをしていた時に、琵琶湖で三間半もある大鯰が多くの銛が打込まれて引き上げられた。

その大鯰を京都郊外の途中村の材木商が五両で購入した。

正月明けて数日したら、京都の市内のあちこちで、ご神油、鯰の膏、切り疵腫れ物に効いて舐めれば万病も治ると効能を並べて、一升にすると二十両近い高額で売り歩いていた。

菊太郎たちは金のからむ悪巧みに相違ないと、買ってきて舐めたら菜種油だった。

奉行所から銕蔵とその配下と菊太郎が出張って庄太が途中村の材木商に案内した。

既に、堅田の漁師たちも、あくどい商売は許しておけないと文句を言いに押しかけてたが、そのときには、材木商の主は娘に刺殺されていた。

菊太郎は大声で、皆の衆、此処の主は娘から己の僻事を咎められ自殺したのだ、それ以外にはありえないと断言した。

漁師の元締めは、このお人は粋な分別をされる人やと大きく頷いた。