いつもの道を歩いていた時、目に飛び込んできた薄黄色の可憐な花、蝋梅。

もうそんな季節になっていたんだと気付かされる。

顔を近付けると、やわらかで爽やかなそして甘い香りがふわりと漂う。

そして道を下っていくとすっかり葉っぱを落としたイイギリの木。

その実が以前見た時よりもその赤い簪が際立っている。

こんなにどっさり実がなっているのに、この辺りに暮らしている鳥たちには一向人気がないようだ。

なんてこと思いながらとことこ坂を下った。

いつもの道を歩いていた時、目に飛び込んできた薄黄色の可憐な花、蝋梅。

もうそんな季節になっていたんだと気付かされる。

顔を近付けると、やわらかで爽やかなそして甘い香りがふわりと漂う。

そして道を下っていくとすっかり葉っぱを落としたイイギリの木。

その実が以前見た時よりもその赤い簪が際立っている。

こんなにどっさり実がなっているのに、この辺りに暮らしている鳥たちには一向人気がないようだ。

なんてこと思いながらとことこ坂を下った。

晴れて北風が一日吹いていた日。

空が高くて広くて青い。

一週間前には確かにまだ青かったモミジバフウの葉が赤く色づき、ぱらぱら風に舞っていた。

カエデの木はすっかりその葉を落として枝を透かして空が見える。

赤い実が美しい季節。

確かに見たのだけれど、どこで見たっけ、と思いつつ歩いていてまた出会えた。

ヒイラギの実がつやつやした濃緑の葉に囲まれてその赤さが尚一層際立つ。

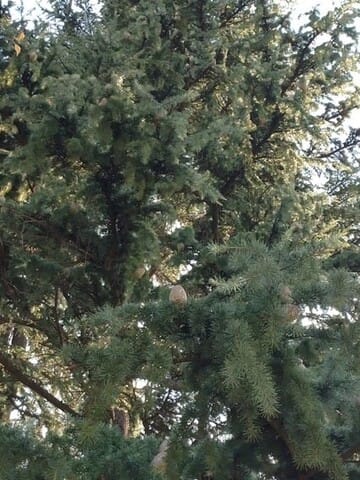

そしてこちらはイイギリ。

ひときわ背の高い木に赤いブドウのような塊の赤い実がたわわに実っている。

日に照らされて輝いていた。

びっしりと実が垂れ下がり、折からの北風に吹かれていた。

ヒイラギ(柊・疼木・柊木、)は、モクセイ科モクセイ属に分類される常緑小高木の1種。冬に白い小花が集まって咲き、甘い芳香を放つ。とげ状の鋸歯をもつ葉が特徴で、邪気を払う縁起木として生垣や庭木に良く植えられる。~Wikipediaより

ヒイラギ(柊・疼木・柊木、)は、モクセイ科モクセイ属に分類される常緑小高木の1種。冬に白い小花が集まって咲き、甘い芳香を放つ。とげ状の鋸歯をもつ葉が特徴で、邪気を払う縁起木として生垣や庭木に良く植えられる。~Wikipediaより

イイギリ(飯桐、椅、 Idesia polycarpa)はヤナギ科の落葉高木。和名「飯桐(いいぎり)」の由来は、昔、葉で飯を包んだためといわれる。果実がナンテンに似るためナンテンギリ(南天桐)ともいう。イイギリ属の唯一の種。~Wikipediaより

イイギリ(飯桐、椅、 Idesia polycarpa)はヤナギ科の落葉高木。和名「飯桐(いいぎり)」の由来は、昔、葉で飯を包んだためといわれる。果実がナンテンに似るためナンテンギリ(南天桐)ともいう。イイギリ属の唯一の種。~Wikipediaより

12日にびっしり蕾がついているのを見かけた稲荷山公園の金木犀が今や一斉に咲きそろい、辺りに甘い香りが漂わせている。

どの木も大きくて、いつもは全体が濃い緑に見えるのが、今は金木犀の淡い橙色になっている。

近付いてみると・・・花・花・花・・・

みんな一緒に懸命に咲いていて、そんな姿を見るとじっと眺めていたくなる。

随分涼しくなり、秋めいてきた今日この頃、稲荷山公園に何本かある大きな金木犀の木にびっしり蕾がついていた。

大気が金木犀の香りで満たされるのももうすぐ。

そして、こちらはヒマラヤスギ、薄緑の松ぼっくりが枝に腰掛けている。

こちらの松ぼっくりは薄緑色から茶色になって、手前の一つは熟しててっぺんが開いている。

これから足元にぱらぱらぱらぱら散っているのを見るだろう。

公園の周りにぐるっと植えられたヒバの枝の裏側に蝉の抜け殻を見つけた。

1本のヒバの木に一つの抜け殻がついて、それが何本か並んでいるのが面白い。

夕方蝉の幼虫が次々地面から現れて

「この木にする」

「じゃ、この木にする」

「この木、気に入った」

とか各々がそれぞれの木を選んで登って羽化してるんじゃないかと、想像すると愉快だ。

こうして羽化した蝉が今鳴いているんだなあ。

7月25日の「えっ、植木鉢にキノコが!」で初めて知った『コガネキヌカラカサタケ』

最初に見た時は「これなに?!」と訝しんだのだが、その正体が『コガネキヌカラカサタケ』というキノコであり、

“幸運のキノコ”とも呼ばれる非常に縁起の良いキノコと知り、土のところに小さいキノコの子ども(?!)が見えたので、もしかしたらもう一度見られるチャンスがあるかもしれないと期待しながら植木鉢を観察していた。

すると・・・あらら!いつの間にやら小っちゃな子どもキノコの中から2つひょっこりと大きくなっていきそうなキノコが!!

それで、観察を開始した。

すると軸の部分がするすると伸び始め、傘になる部分が少しずつ膨らんできた。

軸が伸びて、ひらひらしたのがついて、傘の部分はどんどん丸くなっていく。

ぱんぱんになっていた傘の下の部分がぷあぁっと開いてきた。

それがたった一日での出来事。

そして次の日の午前中には、もう仕事はやり終えました、とでもいうようにくたくたっと。

あっという間に大きくなってそして消えていく・・まさに真夏の日の夢でした。

シェフレラ(カポック)の鉢に水をやろうとしてその根元にひょこんとキノコが生えているのに気付き吃驚した。

えっ、何故ここにキノコ?

どうしたらいい?奇っ怪な?

と頭の中はキノコを中心にぐるぐる回る。このキノコがシェフレラになんか害を与えたら困る、どうしよう。

とにかく、このキノコが何なのか突き止めなければ、とスマホのGoogleレンズを向けてみた。

その結果、このキノコの名前は

コガネキヌカラカサタケ 黄金絹唐傘茸

コガネキヌカラカサタケ 黄金絹唐傘茸

と判明

そして、『関東きのこの会 キノコ情報ポータルサイト』には

<鉢植えから黄色いキノコが生えてきたら『コガネキヌカラカサタケ』かも!

<鉢植えから黄色いキノコが生えてきたら『コガネキヌカラカサタケ』かも!

食毒不明だけれど”幸運のキノコ”>という記事があり

~食毒不明なので食べることはできませんが、実は“お釈迦様のキノコ”や、“幸運のキノコ”とも呼ばれる非常に縁起の良いキノコです。

~これは幼菌時の形状が仏様に見え、なおかつ黄金色をしている事から呼ばれるようになりました。

鮮やかな黄色であることと、数日間で枯れてしまうので“出会えたらラッキー”という事から来ています。非常に縁起の良いキノコなんです!

とあった。

へえ~ そうだったんだ!

そうだったんだ!

では、その噂(?!)のコガネキヌカラカサタケの画像をどうぞ!

先週の火曜日には未だ咲いていなかったヤマユリだが、今日『ヤマユリが咲き始めました』という案内を見かけたので旧稲荷山公園の展望台に寄ってみた。

これから次々咲いていくのだろう、という感じ。

中にはこんな風に豪華に咲いているヤマユリもあり、まだまだ蕾でこれから咲くのを待っているものもありでこれからが楽しみだ。

濃い緑の中でしゃきっとした白色が際立つ。

花のところを拡大してみた。

この季節、色々な花が次々咲いて目を楽しませてくれているが、ドクダミもその一つだ。

白い十字の白い花とあの独特の香りを放つ見かけは静かだが強い花だ。

そんなドクダミにいたるところで出会うので面白くなって写真を撮ってみたところ、一口にドクダミと言っても色々あることがわかった。

「白い花だと思っていたのは総苞」で4枚が普通だが、左はちらりと小さいのがついて5枚になっている。

右はやはり小さいのが2枚付いていて合計6枚になっている花。

こちらのは何とも豪華な八重のもの。

7年前に別の場所で八重の物に遭遇しているのだがそれ以来だ。→その時の 記事

記事

思わず、「えっ、もしやドクダミ?!」と足を止めさせるインパクト大の花。小さいのにね 。

。

そして、こちらは(↓)斑入りの葉のもの。

しかも、アップして改めて画像を見たら、なんと!真ん中の花は5枚の総苞がついた花だったというおまけ付き。

初めてユリノキの花に出会ってから2~3日後、花の姿は少なくなっていたけれどその代わりにあったのは

花弁を落とした後に現れたこの果実、これからどんな風に変化していくのか楽しみだ。

そして、こちらはモミジバフウの木。

今はこの木も雌花が一杯についている。

とげとげの星のような花。

息子の通っていた小学校の校庭にあったのでユリノキという木の名前と背の高い大きな木だということは知っていた。

しかし、背の高い木は校庭に何本かあって、それらのうちのどれがユリノキかは知らずに過ごしてしまった。

はっきりこの木がユリノキだとわかったのは、初めて名前を聞いた時からずいぶん経ってからだった。

展望台のある稲荷山公園には二本並んで立っているユリノキがある。

葉が落ちるとかさかさした小さい薄茶色の小さな手のような、団扇の骨組みのようなかわいらしいものがその枝についているのは知っていた。

でもそれが一体何なのかがわからなかった。花?にしては乾きすぎているようだし、実?にしては中身がなさそうに見えるし。

この日、ここを通りかかった時緑の葉の中に、緑ではない薄いクリーム色の物があることに気付いた。

えっ、なになに!?あれは何?

近寄ってよおく眺めた。

もしや、これは花!!

チューリップのような形をしたクリーム色の花、これがユリノキの花。

初めて見ました。

もっとよく見たくて低い枝を引き寄せてみた。

鼻を近付けて匂いを嗅いでみたけれど、匂いは感じられなかった。

なんとも可憐なその花。

よくよく木を眺めるとたくさんの花が咲いている。

出会えてよかった‼

ユリノキ

ユリノキ

・アメリカ中部及び東部(アパラチア山脈)を原産とするモクレン科の落葉樹。大きな枝を整然と広げる姿が美しく、街路樹や公園樹として各地に植栽される。日本に渡来したのは明治初頭のことで、移入された種子を新宿御苑等に播いたのが始まりとされる。

・ユリノキの開花は5~6月。花はチューリップのような形で、別名をチューリップツリーというが、高い位置で上向きに、しかも葉と葉の間に隠れるように咲くため、あまり人目につかない。

・ユリノキという名は学名「Liriodendron」の訳語。これはギリシア語のユリ「Lirion」と樹木「dendron」を合成したもので、花の構造がユリに似ることによる。・花はまったくユリっぽくないが、ユリノキが渡来した頃はチューリップが一般的ではなく、より馴染みのあるユリをそのまま和名にしたとされるが、大正天皇が皇太子の頃に小石川植物園で本種を見て命名したという説もある。~庭木図鑑より

今年はどの花も咲くのがとにかく早い。

例年ならば5月に入ってその素晴らしい香りと可憐な花に気付かされていた近所の夏みかんの花が、もう一斉に咲き始めて辺りにいい香りを漂わせている。

爽やかで甘いこの花の香りを胸いっぱいに吸い込むと、清々しさに満たされる。

季節は駆け足で進んでいく。

小学校の横を通りかかったら八重桜が咲いていた。豪華で美しい!

濃いピンク。

薄いピンク。

綿のような白い八重桜。

そして緑の桜。

この桜、初めは薄緑でそれから真ん中が赤みを帯び、そして最後にピンクになる。

ちょっと前まではソメイヨシノは入学式の時に咲き、その後に遅れて八重桜が咲いていたが、今は卒業式にソメイヨシノが咲き、入学式の前に八重桜が咲いている。