今年の8月中旬から9月上旬にかけて、ラン仲間のヒロボーさん、かわいさん、Wさん等が“パミール・シルクロード探検隊”として、中央アジアのタジキスタン周辺の探検の旅に出かけ無事帰国した。今日は、その報告会があり、探検の様子を詳しく知ることが出来た。

この探検隊は、シルクロードファンによる「シルクロードクラブ日本」が企画したもので、隊長は、ヒマラヤ遠征の経験がある掛川市の影山淳さんである。同クラブの海外遠征は今回が初めてだという。遠征の目的は、諸説あるマルコポーロや唐の僧侶・玄奘三蔵が通ったパミール高原のシルクロードのルートを実地踏査することだったそうだが、実際に現地を踏査して、最短距離のルートであるナザタッシュ峠をマルコも玄奘も通ったものと確信できたそうだ。

影山さんは、マルコ・ポーロの『東方見聞録』を愛読し、55歳を過ぎてからマルコの辿った道を自転車で走破することを決意。2003年から8年を費やしてトルコから中国・北京まで、延べ240日、約1万5千㎞を踏査したという。その行程についての著作もあり、凄い登山家であり探検家でもあった。

報告会は、2時間ほどの予定で始まり、探検隊のメンバーの紹介があった。10名(男性8名、女性2名)の隊員のうち7名が出席した。

どんなコースを辿ったかについて、副隊長のヒロボーさんから説明があった。シルクロードといっても、具体的にどこら辺なのかという認識はなく、説明を聞いて、改めて世界の屋根と言われる大変なルートだったことがわかった。タジキスタンを中心に、中国、キルギスタン、アフガニスタン等の国境近くを通過し、ISILの脅威が迫っている地域もあったそうで、緊張を強いられることが何度もあったようだ。

ヒロボーさんが作った横断幕。現地の人のサインで余白は一杯となり、大いに記念になったそうだ。

その後、影山隊長からスライドを交えた全行程の説明があった。

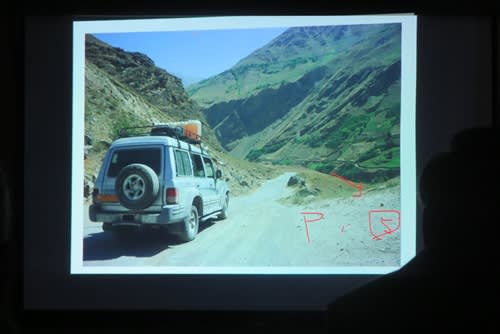

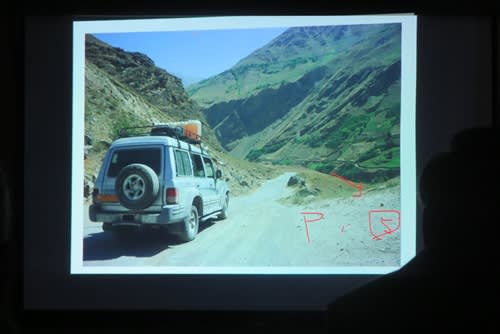

コースの移動は、3台の四輪駆動車に分乗し、現地の人が運転手とガイドを務めたそうだ。全走行距離は2771kmにも及び、想像を越える悪路の連続で、1台はサスペンションが途中で破損してしまったが、現地で修理することができ事なきを得たという。

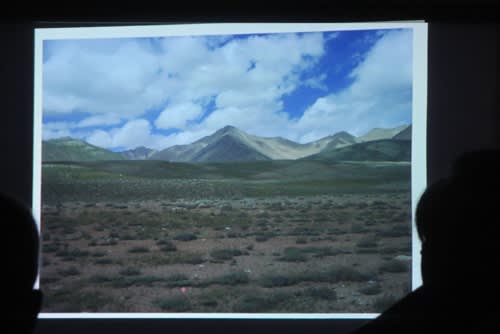

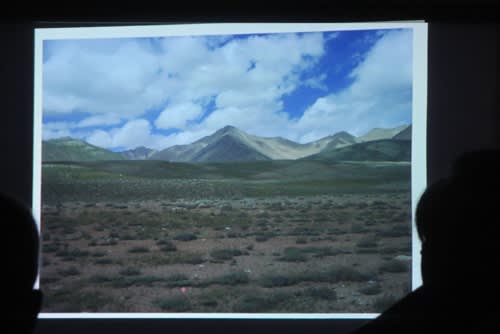

スタート地点のウルムチは標高1000mだが、以後徐々に高度が上がり、9日目から15日目目までは標高4000m前後のパミール高原をずっと横断したという。富士山よりも高い場所で1週間近くも生活するということは、なかなかできない経験である。

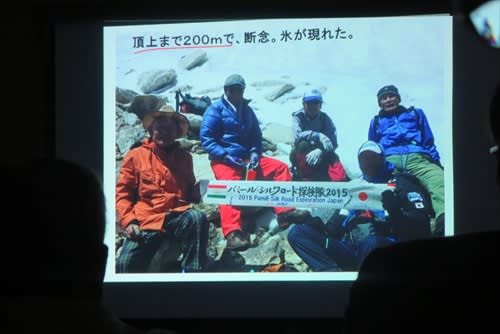

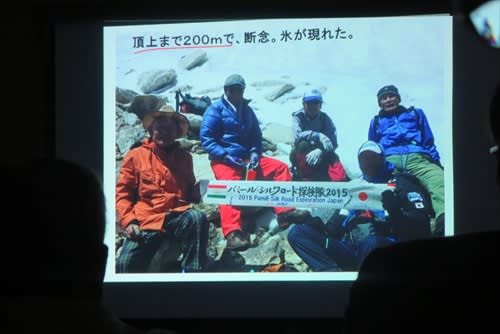

10日目には、5461mのバンジョアクゾー峰に5名が登頂目指して挑戦するが、残り200mの標高を残して氷壁の出現で断念したそうだ。氷の山を登るまでの登山装備は準備してなかったようだ。

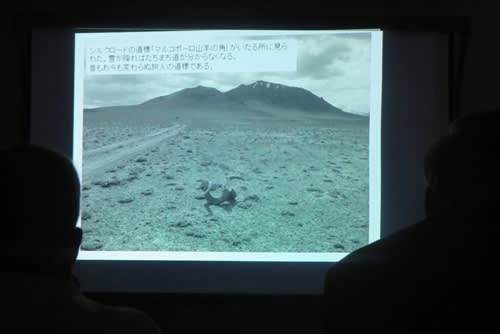

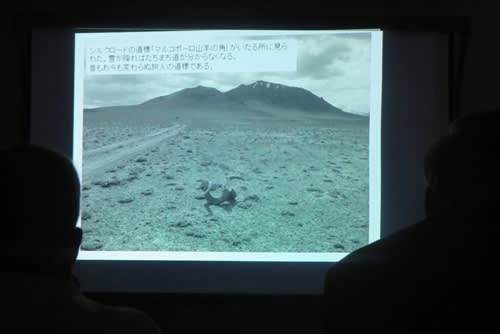

シルクロードには、「マルコポーロ山羊の角」と呼ばれる道標がいたるところで見られるそうだ。雪が降ると道がわからなくなるため、角が出ていることで道標の役目になるのだ。

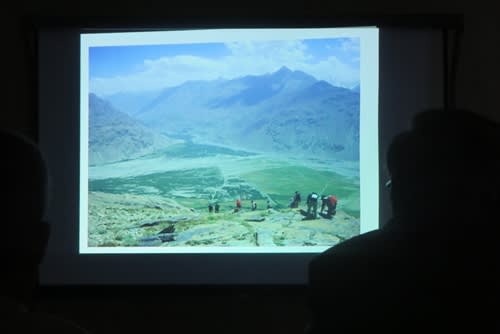

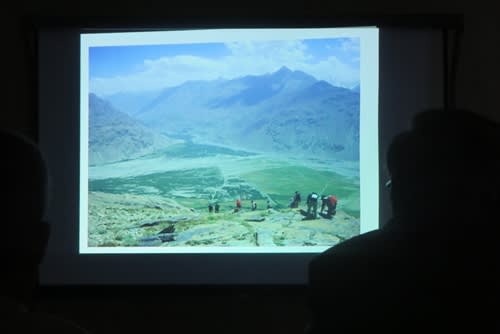

日本人未踏の地域だという中国国境のナザタッシュ峠(標高4476メートル)には、健脚の5人が1日かけて徒歩で頂に立ったそうだ。

探検隊一行は、現地の水に慣れず下痢や頭痛に悩まされたりして、高地での生活の厳しさを体感したが、標高4000mを超すパミール高原の景色を堪能し、一生の思い出となる厳しくて楽しい旅になったという。帰国の飛行機に乗った翌日、タジキスタンの首都ドシャンべではテロ事件があり、飛行場が閉鎖になりかねない事件があったとも言う。いろんなアクシデントもあったようだが、全員予定通り無事帰国できてよかった。探検隊の皆さん、お疲れさまでした。