今日は帯広から足寄~阿寒湖~弟子屈経由で釧路入り。

途中で立ち寄った阿寒観光センターで、アイヌ文様に関する面白い取り組みの話を聞きました。

それは、アイヌ文様のデザインに知的財産を認定して保護しながら一方で経済的な活用を図ろうというもので、国からも交付金をいただいて「阿寒湖アイヌ文化ブランド化に向けた知的財産保護事業 アイヌ文様包装デザイン商品化調査業務」を実施してその可能性を模索しているそうです。

アイヌ文様は、モレウと呼ばれる渦巻文やアイウシと呼ばれる括弧文などを配した独特の文様で構成されています。

これらはアイヌ民族が長い伝統の中で培ってきたもので、その価値はアイヌ民族に属すべきという考え方があって良いでしょう。

しかしネットを見ていると、アイヌ文様らしいデザインがフリー素材として提供されているのが散見されで、これによってもたらされる利益はアイヌ民族に還元されるとは思えません。

そもそもこの「民族に帰すべきデザイン」という議論は、私が釧路にいた2011年に阿寒湖畔でシンポジウムが開催されて私もそれに参加したことがあったので非常に印象的に覚えていることでした。

2011-1-17の私のブログ「先住民族の有形・無形文化遺産が大変なことに」では、カナダから来られたニコラス教授が、『先住民族固有の有形・無形文化財は知的財産であるにも関わらず、今日それに対する保護のための思想がないこと』、また、『その結果、民族が悠久の歴史をかけて築き上げてきたものが勝手に使われて、民族の誇りが失われ、タブーが破られ、経済的にも打撃をこうむっているのではないか』という問題意識を主張されました。

2010年のカナダバンクーバーオリンピックでも、"イヌシュク"というイヌイットの石像をモチーフにしたシンボルマークが使用されましたが、ニコラス教授は「そのデザインは本来イヌイットに所有権があるはずではないか」と述べられ、(なるほどなあ)と強く思った記憶がありました。

それから10年を経て、令和元年からアイヌ文様の地財化の話が始まったとのことで、期待したい取り組みです。

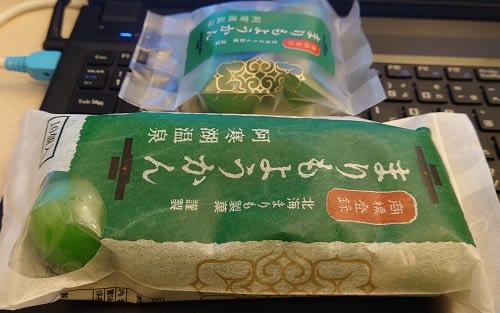

デザインの知財管理は地元に(一社)阿寒アイヌコンサルンを設立して、そちらがやられているそうで、すでにいくつか引き合いもあって、良く知られた「まりも羊羹」のパッケージや包み紙にもこの事業で管理されたデザインのアイヌ文様が施されていました。

こういう形で、商品が一個売れるとそれに連動してデザイナーや管理団体に収入が入る仕組みです。

この文様が入った商品をぜひお買い求めください。

民族の伝統に根差したデザインの価値は、民族に属するべきという考えはいかがですか。