先回、紹介した「1000年前の利根川周辺」の図が掲載されている小出博著「利根川と淀川」(中公新書)から、開拓・干拓に関連する箇所を、転載・紹介させていただく。

この書は、1975年の初版だが、関東に暮す人が、自分の足元の大地を見直すための、そして、近世までの人びとの営み・開拓と近・現代の〈開発〉の、大きな違いを知るための、簡にして要を得た書ではないかと思う。

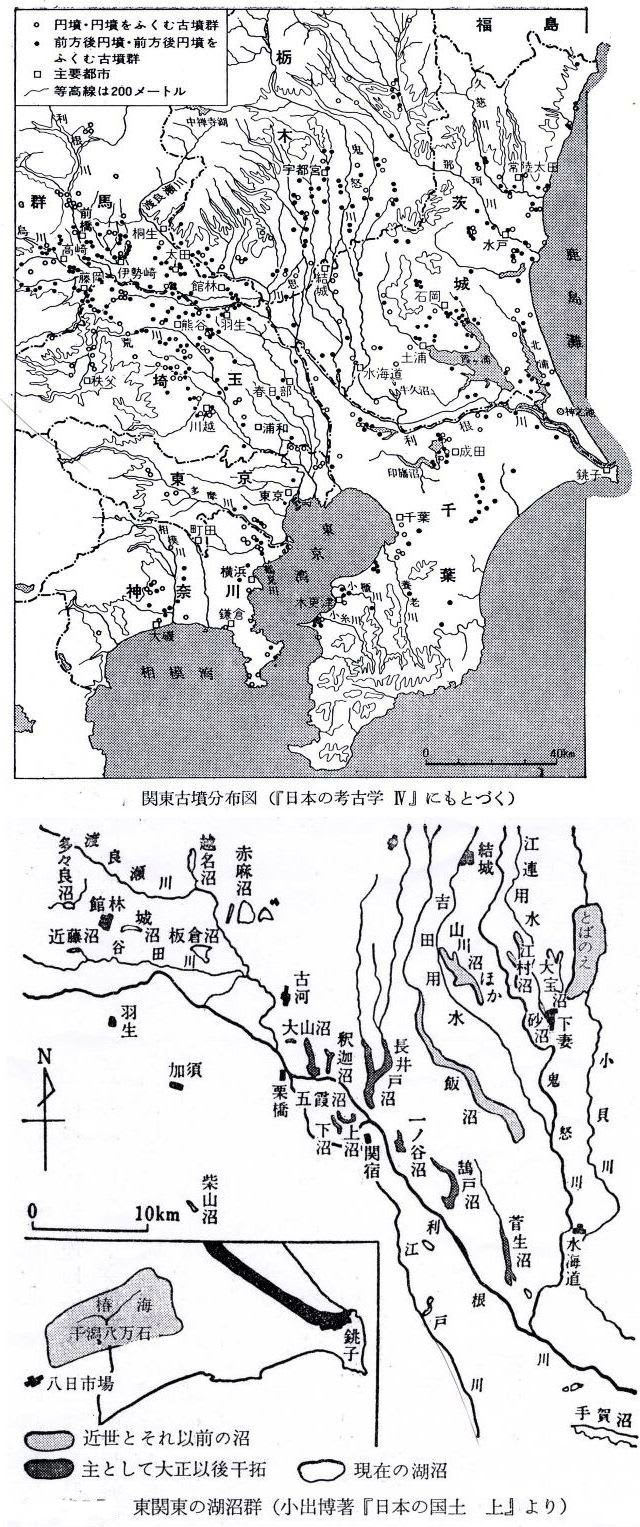

その中から、古墳の分布と湖沼群(湿地帯)の分布についての考察の部分を抜粋紹介したい。

著者は、関東平野を「東関東」と「西関東」に分ける。そして、東関東が西関東に比べ、「古墳」の分布がまばらであることに注目し、その理由を考察している。

以下は、その部分。

上掲の「関東古墳分布図」および「東関東の湖沼群」は同書から。

・・・・

関東平野は東関東と西関東に分けるのが自然である。境はほぼ江戸川に沿う線にとり、これを北に延長すれば思川から鬼怒川を経て男鹿川につづく。

この線の東を東関東、西を西関東とすれば、東関東の平野は栃木、茨城、千葉の三県となり、西関東には群馬、埼玉、東京、神奈川の都県が属する。

平野についてはほぼ行政区画と一致するが、自然史からみた利根川については、東関東はもともと鬼怒川の流域で、今日の中下利根川に当り、西関東は利根川本来の流域として、いまは上利根川と呼んでいる。

東関東の低地は鬼怒川、小貝側、桜川の沿川に細長く分布し、ややまとまったものは下利根川両岸、特に新利根川筋に発達するにすぎない。大部分は関東ローム層の台地で、この台地を細長く刻んで発達する谷地田が主要な水田である。

広大な畑で被われた台地が広い面積を占め、水田はごく少ないようにみえるが、中下利根川流域の水田面積は十三万町歩で、上利根川流域の十二万町歩を上廻っている。

いま河川流域に十万町歩を越える水田が分布するのは利根川(二十五万町歩)を除いて淀川(十三万町歩)、信濃川、北上川、石狩川の四本である。

中下利根川流域(註:東関東)の水田面積がいかに大きいかがわかるだろうが、大部分は狭長な谷地田で、飯沼干拓地のように、広いところで幅一.六キロメートル、平均幅三〇〇メートルで五十二キロメートル以上も細長くつづくものがある。二〇〇~三〇〇メートルの幅で、長さ一〇~二〇キロメートル以上つづく細長い谷地田はたくさんある。

鬼怒川と小貝川の下流には「とばのえ(鳥羽ノ淡海)」、飯沼をはじめ、江戸時代中期の享保年代まで多くの湖沼があり、中利根川の左岸には大正年代まで長井戸沼など多くの湖沼があった。

「とばのえ」のように、中世には干上がっていたものもあるけれども、大部分は江戸時代中期と大正年代に干拓され、見事な水田地帯に変っている(上掲の「東関東の湖沼群」参照)。

しかし下利根川筋には今日もなお、北浦、霞ヶ浦をはじめ、印旛沼、手賀沼が大小の湖沼として残っている。

東関東は西関東に比べ全体として古墳の分布はまばらである。比較的密度の高いところが部分的にあるだけで、霞ヶ浦の北部、印旛沼の東岸、手賀沼周辺など、湖沼に臨んで集中する傾向がある(註:上掲「関東古墳分布図」参照)。

水田の主体は谷地田にあったと考えられ、少し大きくまとまった沖積低地には、手をつけていなかったらしく、下妻付近から下流の鬼怒川、小貝川沿川(註:飯沼周辺はこの地域にあたる)、その延長の新利根川筋の広い低地の周辺には古墳は非常に少ないか、ほとんどないといってよい。当時これらの低地は湖沼またはひどい沼沢地で、水田の開発はむずかしかったためであろう。主要な生産の場が谷地田であるから、稲作の条件は必ずしもよいとはいえないし。拡がりも小さい。

従って東関東の古墳は規模が小さく、広く散在的に分布する傾向があり、広い地域に及んで、強大な権力をもつ首長の出現は期待できなかったのであろう。

大和政権が東国の支配、経営に進出するための拠点であったといわれる常総地方では、古墳の分布は濃密でかなりの規模の前方後円墳が現われる。

註 石岡市の国指定文化財「舟塚山古墳」は、

東関東有数の規模の前方後円墳。

県指定文化財の「愛宕山古墳」と相対している。

また、南へ数キロ離れたかすみがうら市(元、出島)にも

霞ヶ浦高浜入りを望む見事な「富士見塚古墳」がある。

霞ヶ浦を土浦入りと高浜入りに分ける出島には

その他にも多数の古墳がある。

上総(註:房総半島)ではその背景に、小糸川、小櫃川、養老川など東京湾に注ぐ中小河川があって、流域に多くの支枝をもつ樹枝状の谷地田が発達していること、その周辺は鮮新層~洪積層の台地、丘陵地帯で、保水力の大きい地質でできているから、平水や渇水の流量が大きいことなど、原始水稲農業の開発を容易にする自然条件があったことを注意しておきたい。

「西関東の古墳について」は次回に