小川博著「利根川と淀川」(中公新書)からの引用を続けよう。

先回は東関東の土地の特徴と古墳の分布、今回は西関東の様相についての部分。

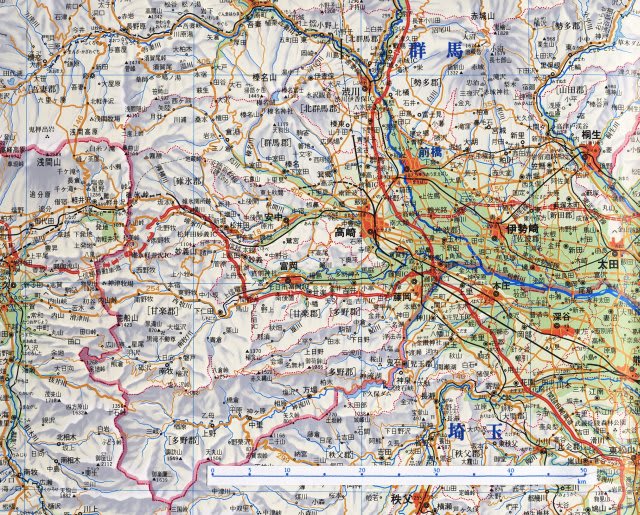

註 参考地図

先回の地図、および

上掲の地図(平凡社「日本大地図帳」から転載)。

西関東の古墳は群馬県南部から埼玉県、東京都、神奈川県にかけて分布し、密度が非常に高く、毛野、埼玉、武相の古墳群として知られている。

しかし、古墳がほとんど分布しないか、きわめて少ない平地が広く存在する。例えば、渡良瀬川の隆起扇状地、武蔵野台地、大宮台地等の中心部には、古墳はほとんど存在しないし、古利根川、中川筋の沖積低地にもごく少ないことが注目されるだろう。これらの台地には、谷地田が全く発達しないところが広大な面積を占め、水がないため水田が造れないばかりでなく、生活に必要な水もえられないためである。また古利根川、中川沿川は著しい湖沼、沼沢地帯で、当時まだ水田開発の対象になりえなかったのであろう。そして西関東の古墳分布は、地質地形と密接な関係をもち、武相の古墳群を除き、一般に谷地田を生産基盤とせず、平野の開発を中心とする古墳文化である点で東関東と著しくちがっている。

関東平野は、利根川を境に北関東と南関東に分けることができ、両者に違いがある。東関東では、とくに重要な意味をもつと思われないので省略したが、西関東の地質的な特徴と古墳文化とのかかわりをみる場合には、北関東と南関東の著しい違いを無視するわけにはゆかない。

ここでおことわりしたいことは、本庄から高崎付近では境を烏川にとるのが自然で、地学的にも上田-銚子線と呼ぶ地質構造線がこれに沿っている。こう分けて、北関東からみてゆこう。

関東地方で最大の古墳分布は群馬県である。少し古い資料であるが、昭和十年の調査によると、群馬県の古墳は8423基に及んでいる。いわゆる毛野の古墳密集地帯で、なかでも太田市周辺、伊勢崎市北部、前橋市東南部、高崎市東南部、藤岡市西部の古墳群がよく知られている。当時関東のもっとも有力な首長が大和政権と結んで、これらの地域で権勢をふるったのであろう。

大和政権が東北日本の経略をすすめるための一つの進路が東山道であったとされる。

美濃路から神坂(みさか)峠を越えて伊那盆地にはいり、天竜川に沿って北上、塩尻峠から松本盆地を経て保福寺峠を越え、小県(ちいさがた)、佐久から碓氷峠を経て上野(上毛野:こうづけ)に至る進路である。

きびしい山坂を越えて、関東平野の西北隅にたどりついた西方文化の担い手たちは、上野の野から関東を見下ろしながら、大和文化をここに移植したと考えられている。

そこでこういう古墳文化を移植し、それを発展せしめた自然条件とは何か、ことに土地条件はどのようなものであったかという問題を考えてみよう。

北関東には利根川と渡良瀬川があり、両川は山地を離れて関東平野に出ると、扇状地を造り、その前面に三角州を形成しながら、多くの派川に分かれて乱流していた。つまり、北関東の沖積低地は、主として利根川と渡良瀬川が造ったものである。

渡良瀬川は洪積世(註:200万年~1万年前)の初期、赤城山麓の大間々(おおまま)あたりから南に向って藪塚(やぶづか)本町を流れ、ここに規模の大きい見事な扇状地を造った。この扇状地は、洪積世末の関東ローム層で被われた隆起扇状地(古い扇状地が地盤運動で隆起し、台地状となったもの。武蔵野台地などがこの例である)で、大間々を扇頂とし藪塚本町を経て新田郡新田町付近へ拡がり、半径二十キロメートルに及ぶ大規模なものである。関東ローム層が被っているから、その上に水田はほとんどなく、畑、桑畑、山林に使っている。

のちに流路を変え、いまのように桐生市に向うようになった。そして桐生市街地の下流、侍堰のあたりから分枝がはじまり、多くの派川を分けながら流下した。足利市の岩井山を過ぎると三角州が発達し、邑楽(おうら)郡の広い低湿地を造っている。太田市街地はこの低湿地と旧渡良瀬川の隆起扇状地の境にあたり、金井丘陵の南麓を占めている。すなわち太田市の東には低湿三角州が発達して渡良瀬川につづき、西には、旧渡良瀬川の隆起扇状地の南に開けた三角州が発達して、利根川河畔につづいている。

太田市の周辺には関東地方でもっとも古い古墳が多い。五世紀前半から六世紀初めごろが最盛期で、規模の大きい前方後円墳があることから、東国における政治、文化の一つの有力な中心地であったとされている。それを支えた生産基盤は、いま述べた東と西に発達する広大な三角州であったことは疑いないだろう。

東の三角州は渡良瀬川の旧流路の矢場川と、それから枝分れした弱小河川で水田を養い、西の三角州は、隆起扇状地の扇端に湧き出す豊富な湧水群を水源とする水田地帯で、のちここに条里制の地割が施行される。

湧水を水源とするから水量は豊富で安定し、大きな洪水が起こる不安のない細流なので、古墳時代にも用水源として利用できたであろうし、条里制地割の施行も容易であったにちがいない。

一方、利根川は前橋の上流、坂東橋までいまと同じ大河川として流下した。ここで何本かの分派川に分かれ、前橋付近から、いよいよ多くの派川を分けて高崎-前橋台地をうるおしながら流れていた。

派川は後に広瀬川、桃の木川、天狗岩、待矢場堰、休泊堀のように、重要な農業用水の幹線水路として整理され、他の多くの小派川もそのまま用水路に使われる。

そしてこれらが今日の農業用水体系として整備され、用水開発史に登場するのは中世以後のことである。それ以前の原始河川の時代には、どれが本川であるか判断しかねる状態に分枝し、有力な分派川はさらに枝分れしながら流れていたことは、今日の広瀬川沿川をみればよくわかる。とくに前橋から下流では広瀬川がさらに多くの放射状の弱小派川に分かれて高崎-前橋台地を流下したことは、沿川に残る多くの河跡がこれを示すとおりで、中世以前、おそらく古墳時代から弥生時代に遡って、有力な用水源であったとみて少しも不自然はないだろう。

高崎-前橋台地は、高崎と前橋を結び、広瀬川と利根川、烏川で囲む三角形の特異な地質地形の台地で、火山灰質の噴出物でできている。しかし、いつどこから噴き出したかはわかっていない。国鉄(註:現JR)高崎線が烏川を渡るとき、左岸側にみられる低い崖がそれで(註:「左岸」とは川下を見たとき左側の岸)、利根川はこの台地を深く切り、渓谷状となって、両岸に十メートル以上の高い崖を作ることがある。

この台地のもっとも著しい特徴は、条里制地割の遺構が発達し、古くから水田が開発されていたことである。その様子は高崎をすぎると上越線の車窓に眺めることができる。新前橋付近に台地と榛名火山の裾野の境があって、北側に発達する裾野には水田がごく少なく、大部分は桑で被われ、台地の土地利用と著しい対象をみせている。

この高崎-前橋台地の上に古墳群が発達している。前橋市街地東南の朝倉古墳群はよく知られているが、利根川の旧流路、広瀬川が多くの細流を分派して流れるところである。当時は自然の細流河川のまま、用水路に利用して水田を養っていたのだろう。

烏川沿川ではとくに北岸側の高崎市、倉賀野、岩鼻などの周辺に古墳群が分布する。みな高崎-前橋台地の縁にあるが、台地中央部にも散在し、上毛古墳群の有力な集団になっている。用水は主として利根川の主要な派川の天狗岩用水と、榛名火山の東側から流れだす小規模河川に依存していたのであろう。

伊勢崎市付近も、丸塚山、お富士さんをはじめ、規模の大きい古い前方後円墳があって、上毛古墳群として知られている。利根川扇状地の前面に発達する三角州の末端部を占め、いま広瀬川が多くの用水を分枝して水田をうるおしているが、古代には細流がここで分派、乱流し、用水を供給したのであろう。

また赤城山に源を発する粕川が、市内を貫流して広瀬川に流入するが、この川は火山を水源とするから渇水量が比較的大きく、沿川に小規模の水田が分布する。この水田を基盤とする古墳群が、粕川筋に分布することをつけ加えておこう。

[この項了]

茨城から群馬へは、古河から先、館林、伊勢崎・・・と国道354号を使うのが便利だが、この道路は、まさに古代の繁栄の地を横断するから、随所で古墳に出会う。また、先に紹介の「世良田東照宮」もこの沿線である。