未明に出火をした首里城は一気に燃え広がってしまい、正殿は骨組みも崩れて跡形もなくなり北殿と南殿もほぼ全焼、御庭を囲む二階御殿や奉神門なども被害を免れないようで、当然に展示をされていたであろう文化財などを含めて壊滅と言っていいぐらいの大惨事となってしまいました。

この首里城には日本100名城クリアを目的として、と不純な動機ではありましたが8年前に訪れたことがあり、きっかけはどうあれいい経験をしたと思っています。

今後に再建の動きは出てくるでしょうが予算や期間を考えれば簡単な話ではなく、また造り直せばいいというものでもありませんし、あまりに残念すぎます。

地元の方からすれば残念、などという言葉で片付けてくれるな、という心境でしょう、それでも自分としてできることを、地震で崩れた熊本城の再建のときのように幾ばくかでも寄付ができればと、これだけ燃え落ちてしまえば出火元や原因などをはっきりさせるのも大変でしょうが、他の文化施設への対策にもなりますので明らかになることを願ってやみません。

幸いにも現時点では人的被害がないとのこと、ただその未明まで催し物の準備をしていたことによる失火ではないかとも囁かれ始めていますのでネットを中心に根拠のない噂が一人歩きをすることでの二次災害の恐れもあり、また沖縄に対する揶揄が書き込まれるなど傷口に塩を塗るような行為も散見をされますから、努めて冷静でありたいです。

早朝に到着してナイターまで時間があり、かと言ってさほどに遠くに行けるわけでもないので、富山駅周辺に絞っての史跡巡りです。

行きたいところはいくつかあったのですが徒歩圏内を5キロとすればあまり選択肢は多くはなく、やはり旅人向けのレンタサイクルが整備されていないのは痛すぎました。

そんなこんなでまず向かったのは富山城跡、立派な天守閣がありますが史実に基づかない模擬天守は鉄筋コンクリート造りで、それでもやはり城は城、心が浮き立ちます。

|

|

富山城は越中西部の守護代だった神保氏が築きましたが、神保氏が没落後は佐々成政が、その成政が肥後に移った後は前田氏の持ち城となります。

前田氏の加賀藩から分封されて富山藩ができてからはその居城となり、初代の利次から13代利同まで在城しました。

しかし例によって明治維新に際して廃城、建築物は払い下げられたり解体をされたりで跡形も無くなってしまったのが寂しくもありますが、時代の流れですので仕方がありません。

ちなみにそんな天守閣風博物館ではありますが城跡としては続日本100名城に指定されて、栄えある一個目のスタンプを押したのですが、見るからにロッテファンな出で立ちでレプリカユニを着た同好の士がやはりスタンプを押していたのがちょっと嬉しかったりもして、ニヤリと笑みを贈らせていただきました。

また博物館の学芸員の方に神保氏にかかる史跡について尋ねたのですが、そういったものは遺されていないとのこと、敗者には厳しい現実です。

そんな天守閣とは違い、こちらの千歳御門は当時ものです。

当時、とは言っても10代利保のときに建てられましたので時代はかなり下ってからのものですが、民間に払い下げられていたものを2007年に移築をしたとのことです。

これだけの城門を100年以上も維持してきた民間の方とはどれだけの金持ちよ、なんて思ったりもしますが、ただただ感謝、それしかありません。

|

|

こちらは前田正甫像です。

2代藩主の正甫は立藩まもない富山藩を自立させるための新田開発、産業奨励などで経済的基盤を築いた名君、と讃えられているとのことでした。

なぜか前田氏の通字である「利」がついていないのですが、別名として利勝、利義、利虎などと名乗っていたときもあったようで、それでもやはり気になります。

次に目指したのは真国寺、前田氏の廟所があります。

ここまで3キロぐらいありますので1時間弱のウォーキングはそれなりにありましたが、夜行バスで一緒になった知り合いが「どうせやることないし」と史跡に興味があるわけでもないのに付き合ってくれたことで、廟所に向かいながら野球の話をするという異次元の体験をしつつ時間を感じることなく到着をしました。

|

|

その長岡廟所には富山藩主、前田氏の歴代の墓があります。

二カ所に分かれていて本堂を左手に見た突き当たりはそこそこ手入れがされていましたが、しかし右手奥は木々が生い茂って放置されているかのような状態で正面から見ることができないところもあり、あまりに残念、とは旅人目線でしかありませんが、経済的なものも含めていろいろと事情もあるのでしょう。

|

|

初代藩主の利次は、加賀藩2代利常の次男です。

利常が隠居の際に10万石を利次に与えて富山藩を、三男で利次の次弟の利治に7万石を与えて大聖寺藩を、そして自らは20万石を隠居料としました。

跡を継いだ光高は利常が没するまでは加賀100万石ながらも実態は80万石余で財政的にかなり苦しかったようで、分封をされた弟たちに含むところもあったかもしれません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

利次の跡は次男の正甫が継ぎ、正甫の次男が3代利興、利興に継ぐべき子がなかったために弟で正甫の五男の利隆が4代、利隆の長男が5代利幸と続きます。

ここまではほぼ真っ直ぐでしたが利幸が没したときに長男の利久が幼かったために弟で利隆の四男の利與が6代、成長した利久に跡を譲って7代、しかし利久は子宝に恵まれずに従兄弟で利與の長男の利謙が8代と交互に相続をし、利謙も次男の利保が幼いときに病没したことで大聖寺藩から利幹が9代となりました。

しかしあくまで繋ぎでしかないため次男の利民には継がせずに10代を利保に、利保の六男が11代となるも早世したことで弟で利保の七男の利聲が12代、利聲には子がありながらも13代には加賀藩から利同が入ったのは利保の代から続くお家騒動に加賀藩が介入したことも理由なのでしょう。

それぞれの藩主はそれなりの事績もあったようですが入れ替わり立ち替わりの襲封などお飾りの印象は否めず、このあたりは江戸期では他家も似たようなものです。

写真は上段左から正甫、利興、利隆、利幸、利與、利久、利謙、利幹、利保、利友、利聲、利民です。

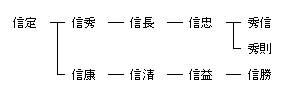

血筋が分かりづらく、加賀藩をそこまで入れるとややこしかったので13代利同は端折りましたが、ざっと系図をこしらえてみました。

四男や五男、七男などが相続をしていますがこれは兄が早世をしたためで、嫡庶の区別はあったにせよ基本的には年齢で継いでいったのは太平の世だったからでしょう。

家臣からすれば優秀で藩政にいらぬ口出しをされるぐらいであれば、無能であってもお飾りでいてくれた方がよかったのかもしれません。

凡例は赤字が富山藩の当主、線が引いてあるのが写真でご紹介をしたものです。

【2018年5月 富山の旅】

最初で最後の北陸遠征

最初で最後の北陸遠征 旅程&旅情篇

最初で最後の北陸遠征 富山アルペンスタジアム篇

最初で最後の北陸遠征 グルメ&スイーツ&おみやげ篇

前後関係からすれば名古屋城の天守閣にエレベーターを、が飛び火をしたわけではありませんが、岐阜城でもエスカレーターの設置やトンネルを掘ってエレベーターで天守へ行く方法などを検討したことがあるそうで、しかし是非ではなくコスト面のハードルを乗り越えられずに話は立ち消えとなっています。

障害者やお年寄りが住みよい社会を作っていくことは必要ですが、しかし誤解を恐れずに言えばそれを全てに当てはめようとすることには違和感が強いです。

一部にそれを権利とばかりに声高に主張をする人には不快感すらあり、またそれが本当に当事者のためになっているのかが疑問でなりません。

岐阜城バリアフリー化遠く 登山道幅狭く急な所も (7/23 岐阜新聞)

名古屋市が進める名古屋城天守閣の木造復元事業を巡り、障害者団体がエレベーターの設置を求めて市と対立しているが、岐阜市の金華山山頂にある岐阜城も登山道は階段が続く上、城内にエレベーターはなく、車いすではたどり着けない。

登山道が急勾配であることや工事費が高額と見込まれることから、岐阜市はバリアフリー化に消極的で、市肢体不自由児者父母の会の安藤光昭会長は「市を代表する岐阜城を障害者も近くで見たい。市には障害者のことも気にしてもらい検討してほしい」と話している。

平城の名古屋城に対し、岐阜城は標高300メートル以上の山頂に建つ山城。

麓からはロープウエーを使用すれば車いす利用者でも山頂近くまで行けるが、山頂駅から城まで約300メートルの登山道には階段が続き、城にたどり着けない。

山頂部のバリアフリー化を巡っては過去にも何度か声が上がり、2000年には市議会で取り上げられた。市は登山道の幅が狭く、急な所もあるため困難との認識を示している。

地元財界が動いたこともあった。

一昨年、織田信長の岐阜入城450年の節目を前に、エスカレーターの設置やトンネルを掘ってエレベーターで天守へ行く方法などを提案。

だが工事費の試算額は18億~25億円と高額で、現在は検討もされていないという。

城までの登山道周辺では、今秋から新たな発掘調査が始まる。

市教育委員会社会教育課は「発掘作業を多くの人に見てもらいたい。バリアフリー化は大事なこと」と理解を示すが、岐阜城跡は国史跡のため登山道の変更には文化庁の許可が必要といい、課題は多い。

城は4階建て。

現在、耐震診断が行われており、今後改修など整備方針が検討される。

城には階段しかなく、市はバリアフリー化について「検討するなら多くの関係者と、山麓のロープウエーに乗るところからトータルで考えないといけない」(城を管理する市観光コンベンション課)と慎重な姿勢だ。

名古屋城へのエレベーター設置を求める市民団体の近藤佑次共同代表は「高齢者も増え、障害者だけの話ではない。岐阜市は当事者から話を聞くなどして改善するべき。文化財にすべての人がアクセスできる流れができれば」と話している。

岐阜城に行ったことがあればエレベーターやエスカレーターの設置がありえないことなどは分かりきっていると思うのですが、それを検討すること自体が無用なプレッシャーによるものではないかと、生活必需でないところへの対応にかかるコスト、その負担についての意識に欠いているようにも感じます。

言葉を選ばなければそういった「圧力」団体にモノを申すこと自体が不謹慎との雰囲気があるのが現実で、だからこそ無為なやりとりが続いているのでしょう。

物事には優先度というものがあり、全てに於いて全ての人が同じような生活ができる環境基盤の整備にかけるだけの潤沢の資金があればそれを主張するのもよいでしょう、しかし駅にエレベーターが設置されていないところも少なくありませんし、こういった目立つところで存在をアピールしているだけではないかとうがってみたりもします。

そもそもこういった団体は全ての関係者の意見を集約、代表しているわけでもなく多数意見ですらないのではないかと、税金を投資する事業にはコスト感覚は必須であり、役所仕事でそれを意識しないことがこれまた少なくないのも実際のところではありますが、近くで見たい、こととのバランスを考えなければなりません。

名古屋城ではエレベーター設置ではなくバリアフリー設備の導入を検討しているようで、また近くで見ることを第一に考えるのであればVR技術を用いた対応もできるはずです。

それでいけない理由をコスト面も含めて明らかにした上で主張をしてもらいたく、ただ権利だけを振りかざされても賛同はできません。

名古屋市の河村市長が木造で復元をする名古屋城天守閣へのエレベーターの設置は見送るべき、との考えを示しました。

バリアフリーの観点からエレベーターの設置を求める声が強いことは承知をしていますが、せっかくの木造復元に相反するものですので賛否両論だったところに一定の方向性がこれで出るのか、当然に設置派は反発をするでしょうし正論を盾にした意見はなかなか無視ができませんので難しいところではあります。

ただやはり遺された資料に忠実な再建を目指すことを前提にしているのですから、個人的にはエレベーターの設置は現実的ではないと考えています。

お年寄りや車いす利用者への配慮ももちろん必要ですが、生活に必要な例えば交通機関などへの対応とは一線を画すべきではないかと、何でもかんでも同列には語れません。

城跡観光は天守閣に登らずとも楽しむことはできますし、現在の天守閣が5月6日で閉館されるのには間に合いませんので登ることはできませんが取り壊される前にもう一度行っておきたい、前回が2001年でしたのでもう20年近く前ですから懐かしくもありますので工期をチェックしつつ計画を立てていこうと思います。

|

続日本100名城公式ガイドブック |

ライフワークとしていた日本100名城巡りはまだ53城と半数をやっと超えたところなのに、続日本100名城なるものが新たに制定されました。

その分家とも言うべき制定は昨年の4月6日、そしてスタンプラリーが始まるのは今年の4月6日、ベタな語呂合わせによるものです。

本家と併せてこれから始める方からすれば200名城を効率的に巡ることもできるのでしょうが、既にここまで巡っている身としては過去に訪れたところにスタンプだけを目的にしなければならないのはしんどさもあり、また根室半島チャシ跡群や吉野ヶ里遺跡と同じく城跡に含めるには違和感のある品川台場などは勘弁をしてもらいたいのが本音です。

ラインアップをされたうちで浪岡城、白石城、米沢城、三春城、沼田城、大多喜城、高田城、富山城、福井城、越前大野城、大垣城、浜松城、津城、福知山城、岸和田城、大和郡山城、米子城、備中松山城、三原城、大内氏館、勝瑞城、岡豊城、小倉城、久留米城、唐津城、福江城、八代城、中津城、臼杵城、佐伯城、佐土原城と31城は訪れたことがあり、それだけのために既に制覇している九州、山陰、山陽をまた攻めるのはかなりヘビーです。

さらには建物は一切ない、かつ市街地から離れた山城が多い印象で、そうなれば自転車野郎にはハードルが高すぎて相当な困難を伴うでしょう。

成り行きとしては当然に本家を優先して分家はついでとまでは言いませんがその範囲の中で足を伸ばす、本家を制覇後に時間と体力が許せば残りを潰していく、ことになりそうです。

何にせよここ二年ほどは多忙を言い訳に史跡巡りの旅に出ていないのでネジを巻き直さないとヤバそう、しかしその前に二年前の旅日記に手をつけないと次を始められないのは性格によるものですから今夏も見送りの可能性が高いだけに、今年のうちに身の回りを整理して2019年に臨みたいです、小鬼が笑っているでしょうが。

できれば姫路で一本にまとめたかったのですがgooブログの文字数制限がありますので、姫路城を出た後は別の記事となります。

とりあえずは黒田官兵衛と銘打ってみましたが、ここ姫路は赤松氏から戦国期は小寺氏配下の黒田氏が居城としたところで、トップの写真は黒田氏のときの姫路城です。

姫路城の百間廊下に展示してあった模型なのですが城と言うよりは居館と言うべきか、天守閣などの本格的な城郭は織田信長以降と言われていますのでこんなものなのでしょう。

後に筑前福岡藩52万石余の大名となった黒田氏は近江源氏京極氏の庶流を称していますが、しかし資料上で遡れるのは官兵衛孝高の祖父である重隆までで、その父とされる高政との関係には疑問視、そもそも高政を架空の人物とする説もあるとのこと、信長ですら曾祖父が誰かがあやふやだったりもしますので、系図フリークとしては悩ましいところです。

重隆は備前福岡に在していたことから官兵衛、長政が筑前の地に入った際に福岡と命名したとのこと、その地が黒田氏発祥との認識があったのでしょう。

凡例は赤字が当主、下線がそのうちで写真でご紹介ができるものとなります。

|

|

姫路城を出てまず向かったのが、妻鹿にある黒田氏廟所です。

番地までが分からなかったために交番で道を聞いたところ、用意のいいことに近辺の地図のコピーをもらえたのは大河ドラマで訪れる人が増えたのが理由とのことで、この廟所にも軍師官兵衛ゆかりの地、との幟がありましたから、やはり大河ドラマこそが一番に効率のいい公共事業ではないかと思います。

|

|

ここに眠っているのは官兵衛の父、職隆は軍師官兵衛では柴田恭兵が演じた武将で、主君である小寺政職の養女を娶って家老に列し、小寺職隆と名乗りました。

姫路城の城代となったのはこの職隆の代のときで、隠居後も官兵衛を支えた名将と評されています。

この墓所は江戸期に発見されて福岡藩に報告が上がったことで整備がされ、現在は姫路市指定文化財となっています。

交番でもらった地図にあったので、せっかくですから足を伸ばしてみたのが妻鹿城跡です。

功山城、あるいは国府山城とも呼ばれていた山城で、官兵衛が姫路城を羽柴秀吉に譲った後に父とともに居城としたとは説明板の受け売りです。

その説明板には復元図もありましたが小さめの山にしては複雑な縄張りで、築城の名手と言われた官兵衛の出発点だったのかもしれません。

|

|

山城ですのでどうしようかと迷ったのですが杖も用意されていましたし、とりあえず暫く行ってみようとチャレンジです。

しかし5分ほどで道が消えてしまったのであっさりと断念、本丸跡には20分ほども歩けばよいとは帰ってきてから調べてみての後の祭りではあるものの、さすがにあのただの山肌を15分以上も突き進む勇気がなかったのは準備不足も手伝って、仕方がなかったと自分に言い聞かせています。

|

|

次に向かったのは御着城跡です。

小寺氏の居城で、当時の播磨では別所氏の三木城、三木氏の英賀城とともに播磨三大城と呼ばれていました。

赤松氏の庶流である小寺氏は当主が討死をするなどした赤松氏を巡る浦上氏らとの戦いを生き抜いて西播磨に勢力を伸ばし、しかし毛利氏と織田氏の間で右往左往した挙げ句に政職が官兵衛を裏切ったことで織田氏に攻められて御着城は落城、毛利氏に逃げ込んだ政職はその地で没してしまいます。

政職の子の氏職は黒田氏に保護されて福岡藩士として小寺氏は続きますが、命を取られてもおかしくはない裏切りをした主君の血筋を絶やさなかったのは強国に挟まれた国衆の悲哀への理解が官兵衛にあったからなのか、そのあたりは分かりませんが美談の一つとして伝えられています。

|

|

そんな御着城跡には、これといって何も遺されていません。

土塁などがあるようですが城風の公民館で聞いてみましたが「知らない、分からない」とのことで、ただの御着城跡公園でしかありませんでした。

そこに官兵衛の顕彰碑があるってのもどうなんだろう、新しめなのであるいは大河ドラマをきっかけに作られたものなのかもしれず、何にせよ興ざめ気味です。

つまりは目的は城跡ではなく、隣接をしている黒田氏廟所です。

こちらには軍師官兵衛では竜雷太が演じた重隆は官兵衛の祖父、また官兵衛の母である明石氏の墓があります。

ただ重隆の墓は特定はできませんでしたが高政とともに備前長船妙興寺にありますし、重隆の正室である妻鹿氏であればまだしも息子の職隆の正室、この明石氏が小寺政職の養女となって嫁いだのですが、それが並んでいるのには違和感がありますし御着城跡にあるのもそう、こちらは供養塔と考えるべきなのでしょう。

|

|

黒田氏の祖とも言えるのが、この重隆です。

重隆は父とされる高政とともに流浪の後に備前福岡に落ち着き、さらには播磨に移り住んだときに目薬で財を成したと伝えられています。

その財を元手に勢力を伸ばして小寺氏に仕えたのが黒田氏勃興のきっかけとは司馬遼太郎の作品にもありますが、しかしこれらは伝説の域を出ていません。

資料上に黒田氏の目薬、冷珠膏なるものの処方は遺されていないとのこと、物語としては面白いですし、それに近いことはあったのかもしれませんが、その程度のものなのでしょう。

|

|

次なるは正法寺です。

ここには池田輝政の供養塔があり、この後にご紹介する随願寺にも同じく供養塔がありますので、それだけ姫路の地にとっての輝政が偉大な武将だったということなのでしょう。

池田氏は3代光政が幼少だったことで姫路の地を去り鳥取、後に岡山へ移りますが、池田氏に代わって姫路に入った本多氏、松平氏、榊原氏、酒井氏よりも色濃く跡を遺しています。

この旅の最後は随願寺です。

できれば本多氏、榊原氏、松平氏の廟所のある圓教寺にも行きたかったのですが、特定日を除いて非公開とのことで今回は諦めました。

しかし随願寺にも榊原氏の墓所がありますので最後を飾るには相応しく、そして難関でもあり、かなりな坂道を延々と自転車を押して1キロ以上、折れそうな心に鞭打って、が大げさではないのは地元の方には分かっていただけるはず、それが結果的に幸いを導きましたので頑張ってみるものです。

こちらは開山堂で随願寺の最古の建物で、これを見たときの安堵感と言いますか達成感と言いますか、半端なかったです。

徳川四天王の一人である榊原康政の跡は、嫡男の忠政が母の実家である大須賀氏を継いだために庶子で三男の康勝が継ぎました。

しかし康勝が26歳で没し、嫡男の勝政が3歳と幼少であることから従兄弟の忠次が跡を襲い、この襲封には幼君では武功が立てられないとそれを嫌った家老が勝政の存在を幕府に隠したとの俗説もあるようですが忠次も11歳でしかなく、やはり幼少、かつ病身だったことがその理由だったのでしょう。

ただ忠次は榊原氏の嫡流ですから落ち着くところに落ち着いたとも言えますし、結果的に旗本となった勝政の存在が榊原氏の血を繋ぐことになります。

凡例は赤字が当主、下線がそのうちで写真でご紹介ができるもので、ちなみに政房、政祐の墓所は圓教寺にあります。

|

|

開山堂の隣にあるのが、榊原忠次の墓所です。

忠次は遠江横須賀での大須賀氏から榊原氏を継いで上野館林に移り、その後に陸奥白河を経て播磨姫路で榊原氏としての初代藩主となりました。

墓所は唐門が閉ざされていたので中には入れず、乗り越えようと思えば乗り越えられる高さの塀ではありましたが、そこは大人ですので無茶はしません。

|

|

そんなこんなで横っ腹からの撮影となります。

正面には亀に背負われた碑石があり、林羅山の子である林鵞峰の手による約3000文字からなる忠次の生い立ちから姫路城主になるまでの経緯、存命中の業績などの一代記が刻まれていて、この碑文を一字も間違えずに読むことができれば亀が動き出すとの伝説があるとは例によって説明板の受け売りです。

石灯籠で囲まれる立派な墓所に葬られるだけの文武両道に秀でた人物だったようで、大政参与なる幕府の要職にも就いています。

|

|

こちらは本堂ですが、開山堂や榊原忠次墓所唐門などとともに国指定重要文化財となっています。

いつもどおりにお寺の方にご挨拶をさせていただいたところ汗だくを見て、「どこから来たの」「千葉から来ました」「凄い汗かいてるね」「自転車を押して登ってきたので」「え~、それは凄い、大変だったね」と冷たいお茶やお菓子をごちそうになり、さらには分かりづらかった榊原政邦の墓所、地蔵院跡の行き方を教えていただきました。

地図を書いていただけなければあんなに短時間で政邦の墓所までは行き着けなかったでしょうし、地蔵院跡はきっと断念をしたでしょうからご厚意に感謝の言葉もありません。

その政邦の墓所は分かっていれば本堂から10分もかからないところにありますが、標識のようなものは途中にありませんので迷うのには充分な距離です。

正室と並んであり、また側室の墓も側にあるのですが男尊女卑で申し訳ありません、女性の墓はよほどに著名でない限りは守備範囲外ですのでパスさせていただきました。

政邦の遺言でここ増位山に葬られ、また三年後に亡くなった正室もその遺言で並んで葬られましたので、仲睦まじかったのでしょう。

|

|

政邦は康勝の曾孫で、旗本となった勝政の孫となります。

本家の政倫が子がないままに19歳で早世をしたことで跡を継ぎ、また政倫が幼少で家督を継いだことから西国の要衝である姫路は任せられぬと越後村上に転封をされていたものを再びに姫路に復しましたので優秀な人物だったのでしょう、名門ということだけでは説明できないように思われます。

この政邦の分家榊原氏は忠次の子の政房が奔走して勝政を旗本に取り立ててもらったことから始まり、本来であれば忠次、政房の系統が嫡流ですので「家督を奪った」ことへの罪悪感を持つ必要もなかったはずなのですが、これが康政の血を絶やすことを防いだのですから政邦もまたひとかどの人物だったのでしょう。

|

|

最後は地蔵院跡です。

最初に出会った開山堂の対面にあり、真新しい説明板もありましたので奥に行けば池田輝政、小寺休夢斎の供養塔があることは分かっていたのですが、こちらの池田輝政の供養塔は10メートルも入れば見つかったので楽勝かと思いきやその先がさっぱり分からず、気弱に後回しにしていました。

お寺の方には目印になるようなものが無いので簡単に行き方、道っぽいところを左に左に、との言葉を頼りに「5分で見つからなかったら戻る」を合い言葉に前進です。

かなり不安だったのですが無事に到達、ただ明るかったからよかったものの、鬱蒼とした薄暗さがあればきっとたどり着けなかったと思います。

この小寺休夢斎の供養塔は2014年8月に見つかったものですので、それこそほやほやで湯気が立っている状態です。

戦国時代に荒廃した随願寺の本格的な復興がされた17世紀に建立されたものとみられる、とは真新しい説明板の語るところでした。

|

|

供養塔ということもあり、他の僧侶との合同になっています。

中央の善慶法印が小寺休夢斎、地蔵院善慶と号した職隆の弟、官兵衛の叔父にあたる高友です。

軍師官兵衛では隆大介が演じた高友は出家した後も官兵衛に従い戦陣に身を投じ、また豊臣秀吉に御伽衆として仕えるなど著名な人物でした。

墓所ではありませんがこういった新しい発見がありますので、一度行ったところを何でまた行くの、などと呆れたように問われても、こればっかりは止められません。

【2016年8月 兵庫、大阪の旅】

白い白鷺城

白い白鷺城 旅程篇

白い白鷺城 旅情篇

白い白鷺城 京セラドーム大阪篇

白い白鷺城 史跡巡り篇 赤穂の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 龍野の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 明石、尼崎の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 姫路の巻 姫路城の章

白い白鷺城 グルメ篇

白い白鷺城 スイーツ篇

白い白鷺城 おみやげ篇

いよいよ姫路城です。

今回の旅の目的は白い白鷺城、一昨年に終わった平成の大修理で白く生まれ変わった城が3年もすれば、とも言われているくすみの前に見ておきたい、ただその一念でした。

そして噂どおりの白さにビックリ、これが本来の姿と言われてもやはり違和感はあり、しかしその美しさに感動との言葉しか出てきません。

|

|

|

|

とにかく白い、もうそれしか言いようがありません。

例によって空が白み始めたぐらいからのスタートでしかしまだ開城はしていなかったので周りをぐるりと、時間はたっぷりあったのでいろいろな角度からの天守閣です。

まだ薄暗かったときにはさほどに感じなかったのですが光を浴びれば白さがくっきり、白すぎるとも言われるのも納得の白化粧でした。

この天守閣は弘前城、松本城、丸岡城、犬山城、彦根城、松江城、備中松山城、丸亀城、松山城、宇和島城、高知城とともに現存天守12のうちの一つで、そのうち姫路城、松本城、犬山城、彦根城は国宝に指定をされて「国宝4天守」とも呼ばれていましたが、一昨年に松江城も国宝に指定をされたことで今は「国宝5城」となっています。

外周をぐるりと巡って見つけたのが、鷺の清水です。

名水として知られた石組み井戸の遺構で、播磨十水の一つだそうですが柵に囲まれていて飲めるような感じではありませんでした。

この近くにあったのが清水門、とは、この鷺の清水から名前が付けられています。

いよいよ城内へ、この大手門をくぐると広い公園のような敷地が広がっていて、地元の方が早い時間からくつろいでいました。

天守閣も見えますし、団体旅行で記念撮影をするスポットにもなっています。

一気にその天守閣を目指したかったのですがまだ開城前でしたので、敷地内をうろついてみます。

|

|

展示してあったのは旧西大柱で、もう一本の東大柱とともに天守閣を支えていました。

昭和の大修理のときに入れ替えたもので、つまりはこれが築城当時のものとなればご苦労様と、思っていたよりも太さがないのでビックリしたのが正直なところです。

羽柴秀吉が築いたときの石垣が遺されているのが上山里下段で、黒田官兵衛の手によるものと伝えられています。

打込み接ぎや切込み接ぎとは違って自然石をそのまま積み上げた野面積みで、石並みがきれいに揃ったものもいいですが、こちらの方が城という感じがしないでもありません。

混雑時には入城制限もありますが、この日は平日ということもあり100メートルほどの行列はありましたが無事に、さして待たされることなく入城することができました。

天守閣の美しさはもちろんですが姫路城の素晴らしいところは多くの櫓、門が現存していることで、菱の門をくぐっていの門、ろの門・・・と時計回りに天守閣を目指します。

基本、写真に人が写り込むのが嫌いな絵はがき派ですので苦労はしましたが、ざっと城内をご紹介します。

|

|

|

|

|

|

菱の門は現存する21の門のうちで最大の大きさを誇り、天守閣への表玄関です。

1月の下旬から2ヶ月間、武者の詰め所であった内部が初公開をされているとのことで、こればっかりはタイミングですので仕方がありません。

この日は快晴で水分補強は欠かせず、ろの門の手前での販売が最終ですので夏場に訪れる予定の方にはご注意ください。

写真は上段左から菱の門、いの門、ろの門、南方土塀、はの門、にの門です。

|

|

瓦には家紋が入っています。

五三桐と巴紋だと思われますが、五三桐と言えば羽柴秀吉は姫路城の城主だったことがありますのでおかしくはありませんが、江戸期にこれがあったとも思えません。

ただやはり城主だった池田氏も五三桐の家紋を使っていたとの話もあるようで、このあたりは保留としておきます。

|

|

|

|

|

|

姥ヶ石は築城のときの伝説としては珍しいものではなく、羽柴秀吉が築いたときに石集めに苦労をしていたところで城下で餅を焼いて売っていたお婆さんが石臼を寄付した、と伝えられていますが、しかしこのあたりの石垣は池田輝政のときのものらしいので作り話と説明板にもそうありました。

そもそもこの話は明治、もしくは大正に入ってからのものらしく、一つの客寄せエピソードだったのかもしれません。

写真は上段左からほの門、姥ヶ石、水一門、水二門、水三門、水四門です。

|

|

|

いよいよ建物の中に入ります。

刀置き、にしては幅が広いような気がしないでもないですが槍にしては狭いですし、しかしこういうものがあると城という感じがしてきます。

これも日本人らしい工夫なのか美意識なのか、釘を隠すための飾りも印象的でした。

武者隠しはいくら昔の日本人が小柄だったにしても狭すぎですし大人数が入れるわけでもなく、いかにも何かありますという造りからしても別の用途だったような気がします。

写真は左から刀置き、六葉釘隠し、武者隠しです。

|

|

東大柱、西大柱は城外に展示してあった先代に比べると太さがあるようにも見えましたが、この二本が天守閣を支えているとなると役割の重さが分かります。

相当な高さがありますのでこれだけの大木を探すのも大変だったでしょうし、城は権力の象徴でもあったのでしょう。

写真は左が東大柱、右が西大柱です。

|

|

こちらの厠は常時ではなく戦のときに使われるためのものとのことで、実際に使われたことはないようです。

学生のときにシロトピアという博覧会のようなものがあったのですが、そのときには内部が公開をされていて見たはずなのですが30年ぐらい前のことで記憶にありません。

覚えているのは城外でビジーフォーのステージが行われていたこと、雨がぱらついていたこともあり客席は閑散としていました。

天守閣から出るところの石段は築城当時からのもので、ここを秀吉が歩いたかと思えば感慨深いものがあります。

|

|

|

|

|

|

本丸にあたる備前丸には城主が住んだ居館があったとのことですが、なぜに播磨で備前丸なのかは分かりません。

そこから備前門を抜けて下っていくことになりますが、途中にあるのがお菊井戸です。

皿屋敷と言えば番町皿屋敷が有名ですがこちらは播州皿屋敷、いずれもお菊さんの「一枚・・・二枚・・・」ですが、この手の話は日本の他の地域でもあるようです。

写真は上段左から備前丸、帯の櫓、太鼓櫓、りの門、ぬの門、お菊井戸です。

|

|

|

ぬの門の手前にあるリの一渡櫓は修復工事中で、中に鯱が展示されていました。

明治、昭和、そして平成のそれは時代が下るにつれて雑と言いますかデフォルメと言いますか、威厳のようなものが無くなっているような感じがあります。

平成のものは表面がのっぺりとしているように見えるのは新しいからなのか、あるいは鱗が省略をされているのがその理由かもしれません。

|

|

|

菱の門まで戻って、次は西の丸を攻めます。

西の丸南門は残念ながら遺されていませんが、高麗門の礎石が残っています。

その脇には武者溜りがあり番所のような細長い建物があったとのことで、攻め込んできた敵を迎え撃つためのものだったのでしょう。

|

|

|

|

|

|

西の丸はいくつかの櫓と、百間廊下でぐるっと囲まれています。

ここにある化粧櫓は千姫が住んでいた場所で、豊臣秀頼と死別した千姫が本多忠勝の嫡孫で姫路城主だった忠刻に一目惚れをしての押しかけ女房だったとも言われています。

千姫を大阪城落城から救った坂崎出羽守が公家への再嫁を段取ったところがこの成り行きに憤慨をして、がその後の悲劇に繋がりました。

写真は上段左からカの櫓、ワの櫓、ヲの櫓、ルの櫓、百間廊下、化粧櫓です。

|

|

最後に全景となります。

姫路城の素晴らしさはこの全景に尽きるのではないかと、もちろん天守閣を筆頭にした一つ一つの櫓、門なども素晴らしいのですが、これらが一体となって一望できること、幸いにも戦災や災害、明治期の破却から逃れたことで多くの建物が遺っているからこそではあるのですが、これだけの全体美は他に類を見ません。

足を運ばれる機会があれば姫路城の近くにあるイーグレひめじの5F展望台から、是非ともこの全景をお楽しみください。

【2016年8月 兵庫、大阪の旅】

白い白鷺城

白い白鷺城 旅程篇

白い白鷺城 旅情篇

白い白鷺城 京セラドーム大阪篇

白い白鷺城 史跡巡り篇 赤穂の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 龍野の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 明石、尼崎の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 姫路の巻 黒田官兵衛の章

白い白鷺城 グルメ篇

白い白鷺城 スイーツ篇

白い白鷺城 おみやげ篇

鉄筋コンクリートで再建がされた名古屋城の天守閣が老朽化で耐震に問題があるとのことで、その対策で紛糾をしているようです。

河村市長が木造での再建を押し進めている一方で、そのコストが財政に与える影響に鑑みて耐震工事でよいとする反対意見も根強く、その方向性が定まっていません。

いずれにせよ震度6強程度で倒壊の可能性があるとなれば各地で地震が多発をしていることからして結論を急ぐ必要があるのではないかと、その議論の行方が気がかりです。

名古屋城天守閣「大地震で倒壊恐れ」 看板設置に戸惑い (11/18 朝日新聞)

名古屋城を管理する名古屋市が18日、「天守閣は耐震性能が不足」「大規模地震で倒壊する危険性が高い」と警告する看板を天守閣周辺3カ所に設置した。

ただ、天守閣への入場自体は規制しない。

危機感をあおる看板を、観光客は戸惑った様子で見ていた。

18日朝、天守閣前で看板を見た神奈川県藤沢市の大学生松葉唯さん(21)は「地震だと気をつけようがないのでは……」と困惑した表情。

戦国武将に扮した「名古屋おもてなし武将隊」が目的といい、天守閣に上るか迷っていた。

看板設置を指示したのは、天守閣の木造化の旗を振る河村たかし市長。

天守閣は震度6強で倒壊の恐れがあるとして、「一刻も早く入場禁止にする」との意向を示していたが、天守閣は名古屋観光の目玉。

足元の市当局が入場規制に消極的で、看板の設置がやっとだった。

天守閣には外国人観光客も多く訪れるとして、河村氏の指示で英語の警告文も添えた。

今後、中国語も追加する。

ただ、警告文を読んでも天守閣に上る人は多かった。

家族4人で訪れた千葉県佐倉市の会社員北出真司さん(36)は「小さい子どもがいるから危ないという気持ちもあったが、せっかくの旅行なのでもったいないという気持ちも半々で上りました」と苦笑した。

とりあえず「倒壊の可能性がある」との注意喚起をしたとのことですが、さすがにこれは無責任のような気がします。

何かあったら自己責任だよ、とでも言いたいのか、しかし実際に事が起きたらその言い逃れは厳しいでしょう。

いっそのこと立ち入り禁止にして観光への影響を現実のものとするのが議論を決着させる早道ではないかと、そうすれば悠長な言い争いをしている暇はなくなります。

何はともあれ河村市長の腹づもりどおりに2020年に木造での再建が成れば城フリークとしては嬉しいのですが、それはそれとして今の天守閣のうちにもう一度は行っておかないと、東海地方は東京オリンピックで注目がそちらに集まっているときにこっそりのつもりでしたが、来夏に予定をしている北陸地方との入れ替えも検討することにします。

二日目は午後から京セラドーム大阪での観戦があったので例によって早朝から起き出して、午前中は明石での史跡巡りです。

まずは明石城に向かったのですが時間が早すぎて日本100名城スタンプの置いてある明石公園、これは明石城跡が公園になっているのですが、そのサービスセンターがまだ施錠をされて入れなかったのと、撮影には逆光が厳しい状況だったのでざっと一回りをして位置関係だけをチェックして、他所を先に訪れることにしました。

まずは西へ向かい、城跡公園にほど近いところにあるのが織田家長屋門です。

明石市指定文化財で、この辺りは城に近いこともあり重臣や家臣たちが住んだ武家屋敷町となっていました。

太平洋戦争のときの空襲で焼失をした中で唯一に遺ったのがこの長屋門で、元は同じ明石の船上城のものを移築したとのことです。

この明石藩主松平氏の家老である織田氏は尾張織田氏の一族ですが信長の後裔ではなく、信長の叔父で犬山城に拠った信康の流れです。

信康の嫡男の信清は信長と対立をして滅ぼされましたが子の信益は許されてその後に越前松平氏に仕えて、その娘が結城秀康の側室になり直良を産んだことで信益の子、つまりは直良の叔父にあたる信勝が直良系越前松平氏の家老となり、直良の子の直明が明石藩主となったときに一緒に明石に入りました。

一部にこの信益は織田信忠の次男の秀則の後身との説もあるようで、そうなれば信長の血を引くことになります。

|

|

大林寺には、明石藩主だった松平忠国の供養墓があります。

明石藩は小笠原氏、戸田氏、大久保氏と続き、そして丹波篠山から十八松平の一つである藤井松平氏の忠国が加増転封されました。

墓所は山門をくぐらずに手前を右にいったところに登り口が、そこから50メートルほど登ればあります。

自分は例によってお寺の方にご挨拶をしてからのお参りですので、中から脇道を教えていただいてのショートカットでした。

|

|

住吉神社には、やはり明石藩主の松平信之の供養墓があります。

信之は忠国の次男で、兄の信久が早世をしたことで家督を継ぎ、その後に大和郡山に加増転封されました。

明石には住吉神社が二カ所ありますので注意が必要、有名なのは魚住町のそれのようで、しかしこちらは大久保町の住吉神社、本殿の裏にひっそりと眠っています。

|

|

西は住吉神社で終わって明石城に戻りましたが状況が今ひとつのままだったので、次は東に向かっての長寿院です。

藤井松平氏の次は本多忠勝の本多氏の一族が入るも3年余で陸奥大久保に減封、そして直良系越前松平氏の直明が越前大野から加増転封、そして幕末までこの地を治めました。

長寿院の松平氏墓所にはその直明から8代斉宣までの墓があります。

|

|

|

|

|

|

|

|

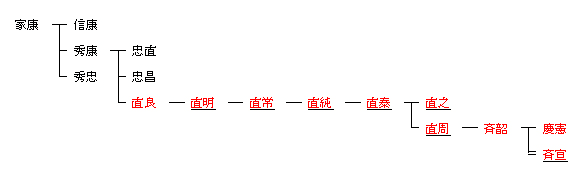

明石藩主としての初代である直明は直良の三男で、長兄、次兄ともに夭折をしたことで越前大野藩主だった父の跡を継ぎました。

直明の跡を長男の直常が、直常の跡を長男の直純が、直純の跡を長男の直泰が、直泰の跡を長男の直之が継いでここまでは順調でしたが、直之の19歳での早世により三弟の直周が、直周の跡を次男の斉韶が継いだものの斉韶に多くの子がありながらも子だくさんで多くの大名に子息を養子に送り込んでいた11代将軍家斉の26男である斉宣を押しつけられての直良、ひいては秀康の血が一時途絶えたものの、その斉宣の20歳での若死により斉韶の長男の慶徳が跡を襲い幕末を迎えることとなります。

写真は上段左から直明、直常、直純、直泰、直之、直周、斉宣、その後の昭和に入ってからの代々の墓で、あるはずの斉韶をどう探しても見つからなかったのが残念至極でした。

血の繋がりは上記のとおり、結果的には秀康の血を無難に継いできたと言えます。

それを脅かしたのが斉宣ですが、将軍の子ということもあり斉宣だけが石柵に囲まれた別格扱いだったのが、越前松平氏としては微妙な感じがしないでもありません。

凡例は赤字が藩主、下線が写真でご紹介をしているものとなります。

月照寺の山門は伏見城の薬医門だったものが、その廃城後に明石城の切手門に移築をされました。

そして明治になってからの廃城令により、月照寺に払い下げられて今に至ります。

ちなみに右手に写っているのが明石市立天文科学館で、日本の標準時刻を司る日本標準時子午線の真上に建っていますから、月照寺もほぼ日本標準時子午線上にあります。

|

|

そしていよいよ明石城です。

堀は広く、石垣は高く、敷地は広大、明石藩の居城である明石城は一番の大身が小笠原氏の10万石ですから規模としては過剰のようにも思えます。

ただ築城は江戸初期、大坂の役が終わった直後の1617年ですから西国の抑えとしての役割を担ったこともその理由ではないかと、歴代の城主はいずれも親藩、譜代です。

|

|

廃城令により多くの櫓、城門などが解体、あるいは払い下げをされましたが、坤櫓と巽櫓が現存、国の重要文化財に指定をされています。

本丸にはこの他に解体をされてしまった艮櫓、乾櫓があり四隅を守る構図で、予定はされていたようですが天守閣はありません。

写真は左が坤櫓、右が巽櫓です。

|

|

小笠原忠真は父祖の地である信濃松本から明石に移封され、船上城に入ります。

しかし幕府の命により明石城の築城に着手、船上城などを解体した遺材が使用されたと伝えられており、この巽櫓も船上城のそれにより建てられたとも言われていましたが、昭和57年の解体修理の際の調査で柱や垂木、梁等の木材はすべて統一された規格品による建築物で、全くの新築であることが明らかとなりました。

|

|

坤櫓は伏見城からの移築と伝えられており、こちらは昭和57年の解体調査で構造上、他から移されたものであることが明らかとなり、伏見城からの移築説が裏付けられました。

天守台のすぐ側にあることから、天守の役割を担っていたと見られています。

巽櫓と同じく三層の入母屋造りで、木目の揃った松の木がふんだんに使われているとのことです。

巽櫓と坤櫓は交互に内部公開がされているようで、この日は巽櫓でした。

表面がえぐれているなど痛々しいところはありますが、それはそれで年輪が感じられて刻の流れを体感することができます。

残念なことに上層へは立ち入り禁止で、係の人の説明では危ないから、昭和57年の改修から30有余年、そろそろ何らかの手当をしなければならない時期なのかもしれません。

これらの櫓に囲まれた本丸は広々としていて、天守閣の代わりに藩主の居館、政庁たる御殿がありました。

今はただ木が生い茂っているだけですが、三階建ての御殿は絵図が残されているのか、在りし日の姿をネットで拾うことができます。

それを見ればある意味で天守閣のようでもあり、それなら天守閣を建てちゃえよ、なんて言いたくもなりますが、いろいろと事情があったのでしょう。

|

|

その天守閣の予定地、天守台です。

152坪とのことですが思ったほどの広さは感じられず、巽櫓や坤櫓の規模からすればもっとガッツリとした天守閣を想像していました。

それでも五層の天守閣がそびえ立つ予定だったとのこと、財政的な問題か、幕府が命じながらも気が変わったのか、当然ながら無かったものの再建計画はありません。

|

|

三日目はやはり午後から京セラドーム大阪での観戦、結果的には途中で放擲することとなりましたが、よって早朝からの尼崎です。

深正院は江戸中期から幕末までの尼崎藩主だった松平氏の菩提寺で、その墓所があります。

こちらの松平氏も十八松平の一つである桜井松平氏で、ただ松平宗家に近しい血筋だったことで家督を狙って対立をすることもあり、また三河一向一揆では一揆側につきました。

|

|

|

|

その後は徳川家康の異父妹を忠正、忠吉が正室に迎えるなどして宗家に従い、遠州掛川から尼崎に入った忠喬が初代となります。

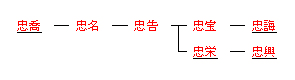

忠喬の跡は忠名、忠告、忠宝、忠誨と直系が続きましたが忠誨が嗣子なきままに27歳で没したため叔父の忠栄が継ぎ、その子の忠興が幕末を迎えました。

長命な当主が多く、かつ子宝に恵まれたこともあり、無難に血を繋いでいったと言えます。

写真は左から忠喬、忠誨、忠栄、忠興です。

通字は「忠」で、初代から信定、清定、家次と続いて4代の忠正が名乗って以降、「忠」がつかないのは6代の家広のみです。

尼崎藩主としては10代の忠喬から現在の当主に至るまで続いていて、ちょっと嬉しくなります。

ちなみに墓所にはおそらくは説明板と思しき杭があったのですが風化して全く読めず、各々は戒名などから特定をしたのですが、それっぽい感じがありながらもどうしても誰かが分からないものがあり、圓成院と読めたのですが、帰ってきてから調べてみても分からないままでした。

|

|

尼崎藩の居城となった尼崎城は、当時の建物は遺されていません。

先の深正院の本堂が明治の廃城令の際に尼崎城から移築をされたものでしたが戦災で焼失、また図書館を囲むようにある石垣と土塀は復元をされたものです。

昨年に篤志家からの申し出による天守閣の建築計画が報じられましたが、最低でも10億円以上がかかり、またご高齢ということから実現をするかどうかが気になります。

法園寺には佐々成政の墓所があります。

織田信長の重臣だった成政は本能寺の変の後に羽柴秀吉と対立し、しかし柴田勝家らが滅ぼされたことでその軍門に降ります。

その勇猛さを買われて来たる朝鮮侵攻への布石として配された肥後での検地に反発した地侍の一揆を抑えきれず、ここ法園寺で切腹をさせられました。

|

|

山門をくぐってすぐ左に、その立派な五輪塔があります。

ただ以前に訪れたときには知らなかったのですが、残念なことにこちらはレプリカです。

本物とされる墓石は墓地の無縁塔の累積していた中から発見をされて本堂内に保存されているのですが、お寺の方に聞いたところ寺宝なので公開はしていない、とのことでした。

【2016年8月 兵庫、大阪の旅】

白い白鷺城

白い白鷺城 旅程篇

白い白鷺城 旅情篇

白い白鷺城 京セラドーム大阪篇

白い白鷺城 史跡巡り篇 赤穂の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 龍野の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 姫路の巻 姫路城の章

白い白鷺城 史跡巡り篇 姫路の巻 黒田官兵衛の章

白い白鷺城 グルメ篇

白い白鷺城 スイーツ篇

白い白鷺城 おみやげ篇

初日の午後には龍野に、自分にとっては血のルーツの地です。

もっとも住んだことはありませんので子どものころの帰省の際の思い出しかなく、また本格的な史跡巡りはその帰省をしなくなった大学生になってからですので龍野よりは姫路、が正直なところでもあり、冠婚葬祭を除けば20年以上ぶりの里帰りを慌ただしく駆け抜けました。

まず目指すは龍野城跡ですが、その途中にあるのが家老門です。

龍野藩はほぼ脇坂氏が治めていた地で、寛政10年(1798年)の絵図では脇坂久五郎の屋敷地として描かれていますので一門なのか、城門であってもおかしくはない風格です。

たつの市の指定文化財で、保存を図るために平成13年に解体修理がされました。

|

|

その家老門を左手に振り向けば、そこには龍野城の隅櫓が鎮座をしています。

左の写真が龍野城の鉄板ビューで、30分ぐらい車が停まっていたのを移動するまでじっと待っての撮影、ちょろちょろしていたのでプレッシャーをかけたかもしれません。

龍野城は赤松氏が山城として築いたのが初めで、しかしその後に破却、龍野藩主として入った脇坂安政が新たに平城として築城をしたものです。

|

|

階段を上っていけば高麗門が、そこをくぐって左には山城跡への登り口がありましたが門扉は閉まっていて、案内板には柵の間から出入りしろとありながらも妨げるようにロープが張ってあり、乗り越えようとすれば乗り越えられる状態ではありましたが止めておきました。

そこから右手に行けば櫓門が、その規模からしても、あるいは龍野城の碑があることからしてもこちらが正面なのでしょう。

|

|

さらに進んでいけば本丸御殿、脇坂氏の居城としての龍野城は江戸初期に築かれましたので「幕府に遠慮」というありがちな理由からか天守閣はなく、この御殿が藩主の居館です。

先の隅櫓、高麗門、櫓門と同じく再建がされたもので、この龍野城跡には当時の建物は遺されていません。

その奥にはたつの市立龍野歴史文化資料館がありましたが控えめな展示で興味を惹くものはあまりなく、15分ほどで見て回れるほどのものでした。

|

|

次なるは小宅寺、脇坂氏の墓所があります。

しかし藩主の多くが京都の妙心寺に眠っていて、ここにあるは9代安宅、10代安斐のみです。

脇坂氏は賎ケ岳の七本槍でもある安治が家祖とも言えますが豊臣政権下では同じく七本槍の加藤清正、福島正則らほどの出世はできず、関ヶ原の合戦では西軍に属しながらも小早川秀秋の裏切りに呼応する形で大谷吉継らに襲いかかった一人であり、その子の安元がそれなりに一族がいながらも徳川譜代の堀田氏から養子を迎えての安政、途中でまた養子に入った安親も堀田氏ですし、早い段階から血の入れ替えがされて脇坂氏としては見る影もありません。

外様小藩としての生き残る道ではあったのでしょうが、血統フリークとして残念至極ではあります。

|

|

|

|

その堀田氏の血の力なのか、5万石やそこらの小藩で従三位だ正三位だとの官位には驚かされました。

ただ脇坂氏としては従五位の格式だったところが8代安董が老中となったことが理由か従四位に、やはり老中を務めた安宅も従四位、藤堂氏から入った安斐は維新後に子爵に叙されたことでの正三位なのか、いずれにせよやはり破格という感じがしないでもありません。

写真は上段左から安宅、安斐、安之、安善で、安之の右にちろっと写っているのが壽です。

安宅の子の安煕が幼かったことで中継ぎで入ったのが安斐、よって長じた後に安煕が継ぎ、その子が安之、安之の父が壽のようですから安煕=壽であれば写真を撮り損ねたのが痛恨、安善は安之の長男ですが跡を継いだのは研之ですので早世をしたのかもしれません。

|

|

|

|

|

|

|

|

龍野の最後は城門巡りです。

解体をされた城の城門が寺院などに払い下げられるケースは少なくなく、ここ龍野でも4寺院の山門として遺されていました。

因念寺は大手門、浄栄寺はすかし門、光遍寺は不明、蓮光寺は錣坂門が移設をされたもので、それぞれ瓦に脇坂氏の家紋である輪違いが刻まれています。

かなり老朽化をしているものもあれば真新しさを感じさせるものもあり、その後のメンテナンスの差なのでしょうが、どちらがよいのか、微妙ではあります。

写真は上から因念寺、浄栄寺、光遍寺、蓮光寺です。

【2016年8月 兵庫、大阪の旅】

白い白鷺城

白い白鷺城 旅程篇

白い白鷺城 旅情篇

白い白鷺城 京セラドーム大阪篇

白い白鷺城 史跡巡り篇 赤穂の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 明石、尼崎の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 姫路の巻 姫路城の章

白い白鷺城 史跡巡り篇 姫路の巻 黒田官兵衛の章

白い白鷺城 グルメ篇

白い白鷺城 スイーツ篇

白い白鷺城 おみやげ篇

史跡巡りは赤穂からスタート、まずは赤穂城跡です。

前身の城郭はありましたが本格的には江戸期に浅野長直が築き、その浅野氏が三代で断絶をした後は永井氏、そして森氏が幕末まで在城をしました。

ご多分に漏れず明治に入ってから解体をされてしまい、今にあるのは昭和に入ってから以降に再建をされたものです。

|

|

赤穂駅から向かってまず目に飛び込んでくるのは、大手隅櫓です。

昭和30年に連なる大手門とともに再建、城跡で唯一の櫓ですので赤穂城、となればこの大手隅櫓が紹介をされることが多いようです。

ただ時代がそうだったのか遺された古写真に忠実な再建ではないとのこと、比べてみればさほどには違わないものの面長なのが印象的ではありました。

|

|

やはり微妙に古写真とは違う大手門をくぐって城内へ、右は写真などが飾られている番所がありますが行き止まりですので、左に進んでいきます。

このあたりが三の丸になるのか、石垣がきれいに整備がされています。

赤穂藩は浅野氏のときに5万3千石ですのでそれにしては広大な敷地を有していて城跡としてもこぎれいで見事、ただ平日ということもあってか誰とも出会わず、貸し切り状態でした。

|

|

しばらく行くと左手に近藤源八宅跡長屋門、右手に大石邸長屋門です。

赤穂城の築城を指揮した甲州流軍学の近藤正純の養子が源八正憲で、妻が筆頭家老の大石良欽の娘ですので良欽の嫡孫である大石内蔵助良雄の義叔父にあたります。

また大石邸は三代57年間の邸宅との説明板ですが、その三代が浅野氏筆頭家老としての大石氏、良勝、良欽、早世した良昭、内蔵助良雄、主税良金のどこを指すのか、年数からすれば良欽から内蔵助良雄までではないかと思われますが、その説明はありませんでした。

城内に遺されている江戸期の建物は、この両者のみです。

|

|

|

突き当たりを右に折れると、大石神社があります。

両側にずらりと並ぶは赤穂義士像で、数えていないので確たることは言えませんがおそらくは47体、なかなかに壮観な絵面でした。

もっとも守備範囲ではないので名前が分かったのは大石内蔵助良雄、主税良金、堀部安兵衛武庸ぐらいです。

|

|

先の突き当たりを左に行けば、左手に山鹿素行の像があります。

儒学者、軍学者として名高く、津軽氏や松浦氏に知遇を得たことで家老などに取り立てられた一族が少なくありません。

本人は浅野氏に仕えて築城の際に縄張りに参画をするなどしましたが、その後に幕府の御用学である朱子学を批判したことで大石頼母助邸の一隅に謫居となります。

赤穂藩士に与えた影響も少なからず、大石内蔵助なども山鹿流の軍学、思想に心酔をしていたとも言われています。

その背後が二の丸門跡で、ただどの辺りに門があったのかはよく分かりません。

この二の丸周辺の縄張りの一部を山鹿素行が変更をしたとのことで、それが理由で像をここに設置をしたのではないかと勝手に想像をしてみたりします。

森氏の家老の森主税や村上真輔が暗殺をされたのがこの近辺で、仇討ち禁止令のきかっけとなった最後の仇討ちと言われる「高野の仇討ち」は真輔の遺族によるものです。

道を挟んだ反対側には大石頼母助屋敷門、平成21年の再建です。

頼母助良重は良欽の弟で、つまりは内蔵助良雄の大叔父にあたり、兄と同じく浅野氏の家老職、また浅野長直の娘を正室としたことで嫡男長恒、次男長武とも浅野姓を賜りました。

薬医門形式の屋敷門は当時のものに忠実かどうかは分かりませんが、その規模の大きさに浅野氏の重臣としての大石氏のポジションが見てとれます。

|

|

次はいよいよ本丸です。

平成8年の再建で、こちらは古写真や古絵図、発掘調査の成果を総合的に検討、また赤穂産の花崗岩、国産材を用いた昔どおりの伝統工法で復元がされました。

やはり5万石の大名のそれとしては不相応な偉容で、高麗門形式の二の門が出迎えてくれます。

|

|

櫓門形式の一の門も見事、きちんと整備がされているのでしょう、20年弱も経っているとは思えないぐらいに美しさに衰えがありません。

むしろ隅櫓よりこちらが赤穂城の顔、と言っていいぐらいに、威風堂堂としています。

ちなみに門扉の脇にさりげなく、何のアピールもなく日本100名城スタンプが置かれていますので、コレクターはお忘れなきようご注意ください。

|

|

本丸はやはり広々としていて、政庁たる本丸御殿がありました。

これも復元がされたのでしょうが庭園らしきものもあり、あるいは今後に御殿の再建がされるのかもしれません。

この本丸は五稜郭のように星形になっているのが江戸初期としては珍しいのではないかと、四隅に設けられた櫓などで本丸を守るに視界が開けて連携がしやすいように思えます。

|

|

本丸の一角には天守台がありますが、しかし天守閣が造られることはありませんでした。

これは幕府への遠慮とも、資金不足とも言われているようで、しかしもし遠慮であればそもそも天守台があることが矛盾と言えば矛盾、その維持コストまでをも考えれば相当な負担になったでしょうから、志半ばでそこまで手が回らなかったというのが実情なのかもしれません。

その志を継ぐかのように、赤穂義士祭に合わせて鉄のパイプで骨格を作り電球を配して夜間点灯をすることでの「光の天守閣」なるイベントがあるそうです。

|

|

本丸にある三つの門のうちの一つが、この厩口門です。

森氏のときには台所門と呼ばれていたようで、御殿の台所がこの近くにあったのかもしれません。

平成13年の再建による薬医門形式で、ただ真似ただけなのかもしれませんが本丸二の門と同じぐらいの大きさ、見た目となっています。

ここから時計回りに本丸の外側を行けば、もう一つの門である刎橋門跡が見えてきます。

二の丸が攻め込まれて本丸が危機に陥ったときには本丸南の刎橋門から逃れて橋を切り落とし、水手門から船で瀬戸内海へ逃れるための脱出口とのこと、逆にこの刎橋門から攻められたらどうするのかと心の中で突っ込みながらも、とりあえずは気が付かなかったことにしておきます。

|

|

米蔵はその名のとおりに米の集積所、もしくは備蓄倉庫として用いられていました。

二棟、もしくは三棟あったうちの一棟を再建し、今は休憩所とされているようで自転車が何台か駐まっていたので覗いてみれば、お爺ちゃんたちの社交場となっているようです。

水手門は脱出口なんて話はさておき、満潮時には海水が石垣まで迫っていたとは今の地形からすれば想像もできませんが、物資を運んできた船が横付けをする玄関口になります。

|

|

さらに本丸沿いに行けば突き当たるのが平成22年に再建の西仕切門、ここから先には進めずに行き止まりです。

二の丸を南北に二分する城壁が西仕切で、その門は「透し門」とも呼ばれていたらしく門扉に隙間があるのがその理由なのでしょう。

この隙間から門前の様子を窺いながら敵に攻撃を加えるのがその用途なのか、耐久的に弱そうなのが気にはなりますが、これも工夫の一つではあります。

|

|

赤穂城跡の最後に向かったのが赤穂市立歴史博物館ですが、その近くに清水門跡がありました。

ただどこが門跡なのかが分からず、とりあえず説明板の後方の石垣をパチリとしてみましたが、どうやら説明板の向かいの辺りがそれだったようです。

博物館はなかなかに立派な建物でしたが展示物はやはり赤穂城より赤穂義士に重きを置いているような、グッとくるようなものが無かったのが残念ではあります。

|

|

花岳寺は赤穂藩主の浅野氏、永井氏、森氏の菩提寺ですが、それよりも義士墓所があることで有名です。

浅野内匠頭長矩を中心に47義士が、これも数えたわけではないのでおそらくではありますが、まるで主君を守るかのようにして眠っています。

山門は赤穂城が解体をされたときに塩屋惣門が移設をされたもので赤穂市の指定文化財、とは帰ってきてから知ったことで予習不足がまたしても出てしまいました。

|

|

|

浅野内匠頭や大石内蔵助らの墓所は泉岳寺のそれが本墓でしょうから、こちらは供養墓だと思われます。

37回忌に建立をされて遺髪が納められているとのことですが、それだけに年数を経てどこから遺髪を手に入れたのか、まさか泉岳寺で掘り起こしたわけでもないでしょうし、本音を言ってしまえばかなり眉唾ではないかと、しかしそれを言うのは野暮というものでしょう。

写真は左から浅野内匠頭、大石内蔵助、堀部安兵衛です。

義士墓所からさらに奥に行けば、本来の目的である浅野氏の墓所があります。

ここには浅野氏三代、長重、長直、そして長友の墓があり、先の長矩を加えれば家祖、そして赤穂藩主の全員が揃っているのは墓フリークとしては小躍り状態です。

浅野氏の本家である広島藩、その神田山墓地と新庄山墓地は非公開、期待をしていた国泰寺でも空振り、一族の忠吉らの墓にしか詣でられなかっただけに、喜びはひとしおでした。

|

|

長重は浅野長政の三男で、家祖とはしましたが赤穂とは縁もゆかりもありません。

下野真岡から父の死後にその隠居領であった常陸真壁を継ぎ、後に常陸笠間に転封となりその地で没しました。

笠間に転じた際には旧領である真壁も欲するなどこよなく愛したようで、その本墓は真壁の伝正寺にありますので関東巡りのときに訪れることにします。

|

|

長重の嫡男である長直が、浅野氏としての赤穂藩の初代藩主です。

赤穂藩の前代は池田輝政の六男の輝興でしたが、発狂して正室らを斬り殺す事件を起こして改易をされました。

その際に赤穂城の受け取り役となったのが長直で、そのまま転封となったのには幕府にどういった思惑があったのか、長直からすればあまり気分のいいものではなかったでしょう。

この長直が今の赤穂城までに規模を広げたとは、先に書いたとおりです。

|

|

長直の跡を継いだのが長友、内匠頭長矩の父です。

家督相続から僅かに4年、33歳で早世をしたためにこれといった事績は残されていません。

長矩の母も先立っており、幼少時に父母を失い重責を一身に負ったことが長矩の短気、癇癪持ちの性格に起因をしているとの説もあるようです。

浅野氏の系図は上記のとおり、本家は長重の長兄の幸長、その跡を次兄の長晟が継いだ広島藩42万6千石です。

赤穂藩5万3千石とは桁違い、しかし忠臣蔵のおかげで一般的には浅野と言えば赤穂、そんな知名度の差に繋がっているのでしょう。

凡例は赤字が分家浅野氏の当主、下線が写真でご紹介をしているものとなります。

浅野氏の墓所よりもやや手前、義士墓所を背にした左手には森氏の墓所があります。

森氏は織田信長の信頼が篤かった三左衛門可成が大きく家を興しながらも自身は宇佐山城にて討ち死に、跡を継いだ鬼武蔵長可も小牧長久手の戦いで命を落とし、蘭丸ら三兄弟は本能寺にて信長に殉じ、六男の忠政が津山藩18万6千石を領するも跡継ぎに恵まれずに関氏から女系の長継を据えたもののその長継も嫡男の忠継、嫡孫の長成が早世、跡を継がせた九男の衆利が発狂をして改易となるなど呪われた一族であり、長継に別途与えられた備中西江原2万石を継いだ八男の長直が赤穂に転じてようやく落ち着いた感があります。

しかし跡継ぎに悩まされる系譜は変わらず、短命の藩主が多く出ました。

|

|

|

|

赤穂藩主としては初代となる長直は先のとおり津山、西江原藩主だった長継の八男で、長継の跡を継いだ西江原藩から浅野氏を経た永井氏に代わり赤穂に入りました。

しかし早速に跡継ぎがいなかったために一族から外孫でもある長孝を養子とし、その長孝も子に恵まれなかったためやはり一族の女系から長生を、長生が早世をしたことでその弟の政房を、政房の跡はやはり一族から忠洪を迎え入れて、この忠洪からは直系が続くものの忠興から忠賛、忠哲から忠敬、忠貫から忠徳、忠典から忠儀と見事なぐらいに短命な兄、それを継ぐ弟という構図が続けばやはり呪われているとしか言いようがなく、これでは安定をした藩政などは望むべくもありません。

幕末には先の家老暗殺などがあるなど混乱の極み、2万石の小大名ですので仕方がなかったのでしょうが、長いものに巻かれる状態で消えていってしまいました。

写真は左から長直、長孝、政房、忠哲です。

その不幸っぷりは、系図を見れば涙がちょちょ切れるぐらいです。

ただ森氏から関氏に乗っ取られた感があったところが忠洪で森氏の男系に大政奉還をされた形になっていますので、結果オーライと言えなくもありません。

残念ながら可成の流れではありませんが、弟の可政は長可と不仲で一時は出奔をするものの忠政の代に帰参し、その子孫が藩の危機を救ったのですから分からないものです。

凡例は赤字が当主、下線が写真でご紹介をしているものとなります。

【2016年8月 兵庫、大阪の旅】

白い白鷺城

白い白鷺城 旅程篇

白い白鷺城 旅情篇

白い白鷺城 京セラドーム大阪篇

白い白鷺城 史跡巡り篇 龍野の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 明石、尼崎の巻

白い白鷺城 史跡巡り篇 姫路の巻 姫路城の章

白い白鷺城 史跡巡り篇 姫路の巻 黒田官兵衛の章

白い白鷺城 グルメ篇

白い白鷺城 スイーツ篇

白い白鷺城 おみやげ篇

文字数制限に引っ掛かったために泣く泣く分割をした後篇、瑞鳳殿の章です。

gooブログは他に比べれば制限が緩いとは聞いていますが、カウンターが付いていながらもそのカウンターどおりに制限がかからないのでたちが悪いです。

公式には1記事20000文字らしいのですが約28000文字まではセーブができていただけに、あともう少しで一本にまとめられたのにと残念でなりません。

仕方がないので真ん中ぐらいでぶった切っての、仙台城の章と瑞鳳殿の章からなる仙台の巻となります。

いよいよ伊達政宗の御霊屋である瑞鳳殿です。

瑞鳳殿があまりに名高いのでその名前で呼ばれることが多いのですが、この一帯は経ヶ峯伊達家墓所が正式な名称です。

こちらはその登り口の脇にある瑞鳳寺で政宗の菩提寺ですが、明治維新後の一時期に廃寺となるなど衰退が著しく、復興後も瑞鳳殿の管理外とは説明板の説明でした。

|

|

|

まずは登り口からすぐ右手にある御子様御廟です。

5代藩主である吉村以降の夭折をした子女の墓が整然と並んでいます。

当時は衛生状態も悪かったでしょうし、今では考えられない習慣などで子女の生存率は高くありませんでした。

だからこそ家を絶やさないために多くの側室を抱えたわけで、現代の価値観からしてもある意味で必要悪と言えなくもありません。

かなり数が多かったですが元服を済ませて諱があったのは吉村の長男である村匡、そして三男の村風だけで、いずれも6代を継げる存在でしたので無念だったでしょう。

写真は中央が村匡、右が村風です。

そのまま時計の逆回りで巡れそうな感じもありましたが、順路に従って左手に進んでの瑞鳳殿です。

手前に料金所がありましたから逆回りであれば悪さができそうな感じもあり、このあたりが日本的な性善説なのでしょう。

さすがに藩祖、手前に涅槃門と呼ばれている正門があり、残念ながら当時のものは戦災で焼失をしてしまいましたが、樹齢数百年の青森檜葉を用いて再建がされました。

|

|

涅槃門の右脇をくぐって登れば、そこには豪華絢爛な瑞鳳殿です。

しかし残念なことに柵に囲まれていたために距離を保てず、それなりに広角のカメラなのですが上手く撮ることができませんでした。

のけ反りながらかなり無理な体勢だったために、両端が入ることだけに意識がいっていて下に余裕があるのに上が切れるという体たらくです。

扉には亘理伊達氏の実元が上杉氏から拝領をしたものをちゃっかりと取り込んだ仙台笹が鎮座をして、その下ある九曜紋は政宗が細川忠興からもらったものとのこと、細川氏は室町幕府の管領の家柄ですのでブランド志向だったのかなと、三引両紋が無いのが寂しくもあります。

|

|

|

両脇には殉死をした20人の、おそらくは供養塔がずらりと並んでいます。

当時のことですから喜んで死後の世界まで供をする思いで、当たり前のように追い腹を切ったのでしょう。

藩の重責を担う家臣の名前が無いのは時代の流れなのか、政宗が長命だったことで既に先立っていた人物が多かったのもその理由かもしれません。

名のある氏族としては茂庭兼綱、桑折綱長ぐらいで、ただ兼綱は元は茂庭氏の家臣である斎藤氏ですから政宗の近習に取り立てられたことによるものかもしれず、一方の綱長は伊達氏庶流の桑折氏の傍流である桑折豊後であれば景長の子で宗長の叔父になりますが、しかし年齢的に見れば宗長の子の政長と同世代ですから勘定が合わず、あるいは桑折豊後の子で父と同じ豊後を名乗ったのであれば宗長の従兄弟となりますから収まりがいい感じです。

写真は中央が兼綱、右が綱長です。

|

|

ぐるっと右手に進んでいくと感仙殿、伊達忠宗の御霊屋です。

忠宗は仙台藩の基礎を築いた名君として、父に比べれば地味ではありますが評価は高く、いい意味での二代目でした。

やはり両脇に16人の殉死者の供養塔が並んでいますが説明がないためにどれが誰のものかが分からず、中には政宗の叔父で伊達氏を出奔して佐竹氏を頼った国分盛重の子、つまりは政宗の従兄弟で忠宗の重臣だった古内重広のものがあったはずなのにと、残念でなりません。

この重広が殉死をしたときには70歳で現役を退いていたでしょうから、まさに死出のお供といったところだったのでしょう。

|

|

その左隣には善応殿、伊達綱宗の御霊屋です。

19歳で忠宗の跡を継いで3代藩主となりながらも不行状を理由に21歳で隠居をさせられてから72歳で没するまで50年以上、そんな綱宗にもこれだけ立派な御霊屋を建てるのですから不思議な感じがしないでもありませんが、建てたのが長男で4代藩主の綱村ではなく甥で5代藩主となった吉村であるのが意味深ではあります。

瑞鳳殿、感仙殿、善応殿とも仙台空襲で焼失をしたものを昭和50年代から60年代にかけて再建をされたものですが、善応殿の下の家紋が三引両紋であることを除けば細かな文様に差があるもののぱっと見の区別はつきづらく、形式美と言いますか様式美と言いますか、そういったものなのでしょう。

感仙殿の右手奥にあるのは妙雲界廟です。

仙台藩伊達氏の墓所はここ経ヶ峯伊達家墓所とその一角にある妙雲界廟、大年寺山にある無尽灯廟と宝華林廟、茂ヶ崎墓所に分かれています。

説明によれば4代藩主綱村以降は廟建築を廃して一定規格の板石塔婆に雨屋のみとし、さらに5代藩主吉村以降は夫婦の墓を並列することとなり、さらには明治以降に仏式から神式に改めたことで13台藩主慶邦以降は土饅頭と称する小円墳になりました。

ここ妙雲界廟には9代藩主周宗と、11代藩主斉義の墓があります。

|

|

周宗は公式には17歳、しかし実際には14歳で病死をしたために徳川11代将軍家斉の娘と婚約をしながらも婚儀には至らず、よって正室の墓はありません。

また将軍家の偏諱を受けず、御目見をすることなく隠居、死去をしたという異例の藩主です。

斉義は庶流から入った藩主で、8代藩主斉村から12代藩主斉邦まで短命が続いたために5代で僅かに52年、1代で40年以上の綱村や吉村は例外としても、これではじっくりと藩政を行って国力を高めることができるわけもなく、時代の流れに乗り遅れた感は否めず、これが屈指の雄藩ながらも幕末の動乱で遅れを取った理由の一つでしょう。

写真は左が周宗、右が斉義です。

|

|

次なるは4代藩主綱村以降の墓所である大年寺山墓地、しかし正確な住所が分からなかったので大年寺山を目指せばいいだろうと当てずっぽで緩やかでもない上り坂を延々と登って頂きに着いてみればあるのは野草園だけで、それならば大年寺と坂を快適に下れば出迎えてくれたのは大年寺惣門で、綱村が開基となった大年寺の唯一の当時の遺構です。

しかしやはり墓所は大年寺山の中腹にあったようで、この惣門から数えるのも嫌になるぐらいの石段を延々と登るのは旅の最終盤、最終日の午後ですのでほぼ拷問でした。

この大年寺山墓所には宝華林廟、無尽灯廟、そして茂ヶ崎墓所がありますが、宝華林廟は立ち入る者を拒むかのように門扉が閉ざされていました。

大年寺で状況を確認しようとしたのですが不在で分からず、また茂ヶ崎墓所も徒歩で登ってきたために足回りが弱くて探し回るのを断念、なかなかに苦労は報われません。

写真は宝華林廟です。

|

|

唯一に入れたのは無尽灯廟で、こちらも門扉にかんぬきはありましたが鍵はかかっていませんでしたし案内板もありましたから、地獄に仏といった気分です。

こちらには4代藩主の綱村、5代藩主の吉村、10代藩主の斉宗、12代藩主の斉邦の墓があります。

幕末までの藩主の全てを見られなかったのは残念ですが、高知の山内氏のそれのように今は完全非公開となっているところもありますので、贅沢も言っていられません。

|

|

門から一直線に続く石畳の奥にあるのが綱村です。

伊達騒動のときの幼君で、自ら政務を執るようになってからは名君と言われるぐらいに藩政に力を入れました。

しかし多くの建造物を造営するなど支出が増えたことで藩財政を苦しくさせた元凶との評もあり、毀誉褒貶相半ばするといったところでしょう。

|

|

|

その両側には吉村、斉宗、斉邦です。

政宗からの直系は忠宗、綱宗、そして綱村で途絶えてしまい、綱村の跡を継いだのは従兄弟の吉村です。

吉村は綱村が破綻に導いた財政を立て直し、40年もの長きに渡って中興の英主と称えられる善政を敷きました。

斉宗、斉邦は短命が続いた末期の藩主で、よってこれといった事績はありません。

写真は左から吉村、斉宗、斉邦です。

松音寺は政宗から5代前、稙宗の祖父の成宗の菩提寺です。

元は福島県伊達郡国見町にあったものを、政宗が仙台に入った際にこの地に遷されました。

その国見町に苦労をして探した成宗の墓がありましたが、ここ仙台の松音寺にも成宗の墓があります。

|

|

|

その墓所は上記写真の左手、松音寺と道を挟んだ向かいにあります。

入口に案内板が立っていますので、余程のことがなければ見落とすことはないでしょう。

成宗は室町幕府に奥州馬や砂金を献ずるなど中央と結びつつ、隣接をする大崎氏などと抗争を繰り返しながらも伊達氏の隆盛の基盤を築いた一人です。

隣にあるのは政宗の五男、宗綱の墓です。

宗綱は五男ながらも正室である愛姫の二番目の息子ですので兄の忠宗を支える藩屏として期待をされたのでしょう、岩ヶ崎に3万石を与えられて岩ヶ崎伊達氏の初代となりました。

しかし16歳で早世、跡を継いだ異母弟の宗信も後嗣がないままに24歳で没したため、岩ヶ崎伊達氏は2代で途絶えることとなります。

写真は左が成宗、右が宗綱です。

|

|

裁松院には久保姫、絶世の美女で晴宗が強奪をしたとも言われている政宗の祖母の位牌が納められています。

隠居寺でもあった裁松院は白石にありましたが、やはり政宗が仙台に入ったときに遷されました。

余談ではありますがそれであれば父の輝宗の墓所がなぜに仙台には無いのか、菩提寺の覚範寺は米沢から遷されてはいますが、やや違和感があります。

門をくぐった左手に久保姫の供養塔がありますが、見てのとおりさほどに古いものではありません。

そして本堂の左裏手にあるのが伊東氏の墓所で、むしろ目的はこちらです。

伊達騒動に際して伊達兵部の暗殺を企んだとして処刑をされた伊東七十郎重孝、また父の重村、一族の重義の墓があります。

伊東新左衛門こと重義が奉行になるなど伊東氏の本家で重孝は分家でしかないのですが、今となっては伊達の伊東と言えば七十郎でしょう。

|

|

|

七十郎は今でこそ忠義の士とされていますが、葬られた当時は伊達兵部、つまりは仙台藩にとっての逆賊ですので墓石に戒名すら無かったとのことです。

その伊達兵部が失脚をしたことから後で刻まれたらしく、ただ中央にそれがありますので単なる言い伝えかもしれません。

写真は左から重義、七十郎重孝、重村ですが、重義と重村は戒名や刻まれた諱からの想定ですので不確かかもしれず、また重義と七十郎との関係も叔父甥だったり義兄義弟だったりと諸説あるようで、あやふやですから伝重義、伝重村とでもさせてください。

見落としがちな地味な存在ではありますが、伊東氏の墓所の手前にある冨塚重長の墓です。

伊達晴宗のころからの宿老の一族で、重長も城代家老として仙台藩に仕えました。

しかし子の重標のときに改易となり、冨塚氏のその後は定かではありません。

|

|

仙台の、そしてこの旅の最後は孝勝寺です。

日蓮宗の最北の本山とのこと、当初は大仙寺でしたが伊達政宗が戦勝を祈願したところ沢山の武勲をあげることができたことで全勝寺に改め、その後に善勝寺、そして伊達忠宗の正室である振姫、その法号である孝勝院殿秀岸日迅大姉から孝勝寺となりました。

ビックリするぐらいに立派な五重塔があり、仙台でも中心的な存在だったようです。

|

|

そうは言いながらも寺社仏閣に興味があるわけではなく、目的は三沢初子の墓所でした。

しかしどうやらその墓所は離れたところにあるようで、こちらは伊達綱村が母である初子の菩提を弔うために持仏だった釈迦仏を祀った持仏堂です。

その手前には綱村を抱く初子の像があり、これは伽羅先代萩の政岡のモデルとなっているイメージそのものです。

|

|

その墓所は数分ではありますがそれなりの距離があり、そして門扉は閉ざされていました。

普段は閉まっているものの事務所に頼めば開けてもらえる、との事前情報があり、向かいのビルの一階にある事務所に向かったのですが時間が遅かったことで既に終わっていて目の前が真っ暗、しかし何かあれば連絡を、との掲示があったので電話をしてみれば、わざわざ孝勝寺からお寺の方に来ていただき感謝の言葉もありません。

15分ほども見学を待っていただき、この墓所も当時は孝勝寺の一角にあり、つまりはそれだけ広大な寺院だったと、そんなお話も聞かせていただきました。

|

|

三沢初子の墓です。

その墓石に違和感があり、後世のもののようにも思えますが、他も含めて仙台市史跡に指定をされています。

政岡のイメージが強いために綱村の乳母と思い込んでいたのですが、綱村の実母、正室を持たなかった綱宗の側室ですので実質的な正室でもありました。

尼子氏の重臣であった三沢為清の流れで、為清と子の為虎が毛利氏に降り、為虎の子の為基が毛利氏を出奔して伊達氏に仕えたとの話もあるようですが、一方で為基の子の清長は氏家氏に仕えたとも、清長の子である宗直の母は氏家行広の娘であり、そして清長の娘である初子は叔母、つまりは清長の姉妹なのでしょうが、その叔母が伊達忠宗の正室の老女だった縁で侍女として伊達氏に入り、器量を見初められて綱宗の側室となったのが実状のようです。

|

|

初子が伊達氏に入るきっかけとなった忠宗の正室が振姫、徳川振子です。

池田輝政の娘で、徳川秀忠の養女となって忠宗に嫁ぎました。

初子の叔母が振姫の侍女となったことで初子が仙台に呼ばれましたので、初子からすれば結果的に大恩のある人物です。

また綱村の正室、仙姫の墓も隣に並んでいます。

仙姫は稲葉仙子、つまりは稲葉氏の出身で、父の正則は春日局の孫ですから、その血筋が尊ばれたのでしょう。

残念ながら後継となる男児を得ることはできず、三人の子は全て夭折をしてしまったようです。

この代々の藩主の正室が葬られたことで多くの寄進があり、広大な寺域を誇ったとは先のお寺の方のお話でした。

写真は左が振姫、右が仙姫です。

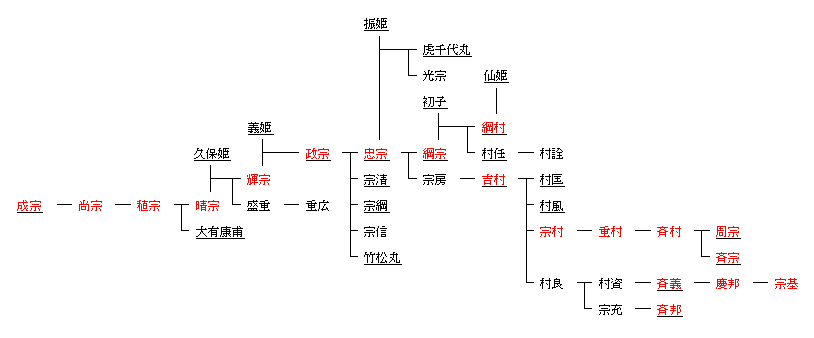

最後に仙台の巻に登場をした伊達氏にかかる人物の、相関関係をまとめてみました。

やや複雑になってしまいましたが、せっかくですので藩主の正室、及び実質的な正室を載せての血縁を明らかにしています。

例えば夭折をした虎千代丸、光宗は忠宗と正室の振姫との子ですが、忠宗の跡を継いだ綱宗は側室の子ですので本来であれば家を継ぐことはできなかったはずです。

凡例は赤字が藩主、下線が写真でご紹介をしているものとなります。

【2015年4月 福島、宮城の旅】

笑顔咲くたび伊達な旅

笑顔咲くたび伊達な旅 旅程篇

笑顔咲くたび伊達な旅 旅情篇

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 二本松の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 福島の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 白石、名取の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 船岡、亘理、多賀城の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 松島の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 仙台の巻 仙台城の章

笑顔咲くたび伊達な旅 アクシデント篇

笑顔咲くたび伊達な旅 グルメ篇

笑顔咲くたび伊達な旅 スイーツ篇

笑顔咲くたび伊達な旅 おみやげ篇

試合が終わってもまだ明るかったので、翌日に仙台市街を巡るのにバスがいいのかレンタサイクルでいけるのか、その事前リサーチのために足早に仙台に戻りました。

そしてどうにもならない坂があるのは仙台城跡のみ、であることが分かったのでレンタサイクルに予約を入れて、あとは暗くなるまでの散策です。

何度も訪れているので今回の予定から外していた仙台市博物館にも足を運んで、この旅の締めくくりに向けての気勢を上げました。

|

|

その仙台市博物館の特別展は興味を惹くものではありませんでしたが、常設展はさすがに伊達氏のお膝元、それにかかる展示は充実をしています。

この場所は仙台城の三の丸跡にあり、その出入り口となっていたのが子ノ門です。

現在も両側に石垣が遺されていますが昭和に入ってから修理をされたものとのこと、史跡としての価値はあまりないのかもしれません。

|

|

裏庭と言っていいのか中庭と言っていいのか、入口の左脇にあるのが伊達政宗の胸像です。

仙台城の騎馬像は二代目とのこと、こちらが初代で、戦時中の金属供出により回収をされたものの、なぜかこの部分だけが戦後に塩竃市内で発見されました。

さすがに軍関係者も政宗の顔を潰すことができなかったのか、そして修復をされて今に至ります。

この胸像のレプリカが欲しかったのですが商品化がされておらず残念至極、仕方がないのでチープな騎馬像のお買い上げはまた別の話です。

|

|

そこからてくてくと坂を登っての、大手門脇櫓です。

ご多分に漏れず明治以降に失われてしまった仙台城は、それでも大手門、脇櫓、巽門が遺されていましたが、第二次世界大戦末期の仙台空襲で焼失をしてしまいました。

現在のものは昭和42年に再建をされたもので、L字型になった一階の角の部分に二階が乗っている形となっています。

今となってはこの脇櫓が唯一の建物ですので、仙台城と言えばトップの写真、のイメージが強いのではないかと思います。

|

|

その脇櫓と道を挟んだ背後にあるのが、支倉常長像です。

支倉氏はかなり古いころからの伊達氏の家臣で、常長も朝鮮の役に出兵をするなど武将としての事績も残されていますが、やはり常長と言えば慶長遣欧使節でしょう。

徳川幕府に対する政宗の野心、の一環ともされる慶長遣欧使節はルイス・ソテロを正使、常長を副使として派遣され、スペイン国王やローマ教皇に謁見するなどはしたものの、目的とされた通商交渉、あるいは軍艦の派遣は成されずに失意のままに帰国、7年間の努力が報われることはありませんでした。

ローマで洗礼を受けた常長は既にキリシタンに対する弾圧が激しくなっていた日本で生き場所を見つけられず、帰国から2年後に病没をしています。

|

|

|

脇櫓の前の道をうねりながら登っていくと、中門跡、本丸北壁石垣、詰門跡です。

中門は大手門から本丸に至る道の途中に設けられていた二階門で、寅門とも称されていました。

本丸北壁石垣は切石積みで切り立った石垣のスケールはさすがに雄藩、解体修復工事の際の調査で築城後に二度の大規模な改修がされたことが分かっています。

詰門は登城口にあたり、東西に三重の脇櫓を備えた二階建ての門で、本丸への侵入を阻むための最後の砦だったのでしょう。

写真は左から中門跡、本丸北壁石垣、詰門跡です。

仙台城跡には何度か足を運んだことがあるのですが、この本丸大広間跡は記憶にありません。

帰ってきてから調べてみれば、ここ数年に整備をされたもののようです。

30メートル四方ぐらいの敷地に礎石がここそこに、現代人からすれば各間がやや狭いようにも感じられますが、当時の暮らしが思い描けるこういった施策は喜ばしいです。

|

|

|

青葉城資料展示館では閉館間際の最終上映、シアターでの仙台城の紹介映像にギリギリセーフです。

ただ一人の貸し切り状態で、CG映像による仙台城の紹介を堪能させていただきました。

この映像を先に見るか、後で見るかは微妙なところではありますが、仙台市博物館のある三の丸跡、大手門に脇櫓、中門、詰門、そして本丸と歩いてきたところを後で確認した方が実感がわくのではないかと、どちらかと問われれば後で、をお奨めします。

そして仙台城跡と言えば伊達政宗の騎馬像、ぐらいに有名な存在ですが、夕方ともなれば逆光でこの始末です。

ただでさえ高いところにある銅像はなかなか上手く写真が撮れないところでの逆光ですので、これはもうどうにもなりません。

翌日の朝イチに出直そうと、そう誓ってこの日の締めくくりとしました。

旅も最終日、その朝イチでの写真はこんな感じです。

前日に比べればかなりマシではありますが、それでも政宗のその表情は見て取れません。

このあたりがコンパクトデジカメの限界なのか、しかし一眼レフを使いこなす技倆も甲斐性もありませんので、身の丈にあった撮影をするのみです。

|

|

先にご紹介をしたとおり、この騎馬像は2代目となります。

意外に歴史は浅く、初代は政宗の三百回忌にあたる昭和10年に建立され、昭和18年とも19年とも言われていますが、僅か10年にも満たないうちにその姿を消すこととなりました。

戦後に今はかつて政宗が居城としていた岩出山城跡に移されている立ち姿像が造られましたが、市民の復元要望により昭和39年に2代目の登場となります。

仙台市博物館にある初代とうり二つですがそれも当然、保存をされていた石膏原型を元に造られていますので、完全復活と言ってよいのでしょう。

仙台城跡を後にまず向かったのは東昌寺、伊達氏の最初の菩提寺です。

伊達氏4代の政依が創建をした伊達五山の一つで当初は桑折にあり、伊達氏が本拠を移すとともに岩出山を経て仙台に至ります。

政依までの伊達氏には菩提寺がなかったことで、政依は初代朝宗を祀りその墓のある満勝寺、初代の夫人を祀った光明寺、政依にとっての父母である3代目義広夫妻を祀った観音寺、興福寺を創建しましたが、しかし2代宗村のそれが無いのには違和感が強く、年代的に見ての朝宗と宗村の同一人物説を裏付けているような気がしないでもありません。

観音寺と興福寺は資福寺に吸収をされてその後に覚範寺が分かれましたので、今は北山五山と呼ばれるかつての伊達五山は東昌寺、満勝寺、光明寺、資福寺、覚範寺です。

|

|

|

こちらには伊達虎千代丸と大有康甫の墓があります。

虎千代丸は忠宗の長男で、しかし7歳で早世をしたことで次男の光宗が、その光宗も若くして世を去ったことで六男の綱宗が3代藩主となったとは松島の巻でご紹介をしたとおりです。

大有康甫は稙宗の子で晴宗の弟、つまりは政宗にとっての大叔父にあたり、東昌寺の14世の住職でした。

これは一子出家すれば九族天に生ず、ある意味で殺戮を生業としている戦国武将ですので、子弟から出家をさせることは珍しくありません。

一時期に林泉寺に入れられていた上杉謙信もそうですし、武田信玄にも出家をした弟がいます。

写真は左が大有康甫、右が虎千代丸です。

|

|

伊達村任は綱宗の次男、綱村の同母弟で、留守政景に始まる水沢伊達氏に養子に入ったことで留守村任とも呼ばれています。

その後に兄から3万石を配されて水沢伊達氏から離れて仙台藩の内分支藩である中津山藩を興しますが、家中の者が旗本といざこざを起こしたことで改易をされてしまいました。

長男の村詮が川崎要害を任されて川崎伊達氏として一門に名を連ねましたが、村任は晩年まで罪を許されることなく不遇な後半生を過ごすこととなります。

ちなみに立藩の際に村和と改名をしていますので、伊達村和の方が通りがよいかもしれません。

この墓所がなかなか見つからず、分かってみれば目立つところにあったのですが住職の方に過去帳まで引っ張り出していただき、いろいろとお世話になりました。

光明寺は東昌寺の目と鼻の先にあります。

やはり伊達五山、北山五山の一つですが、支倉常長の墓があることで有名です。

この辺りは多くの寺院が連なっているためにかなり込み入っていて、すぐそこにあるのになかなか近寄れないというジレンマに苦しみました。

途中で諦めて自転車を放置しての裏手の狭い道から、といった感じで、写真はぐるっと回り込んでのものとなります。

|

|

常長は前述のとおり慶長遣欧使節の副使として名高く、その末路が悲惨であったことも名が知れている理由でしょう。

孫の代に再興はされたものの家臣にキリシタンがいたことで一時期に家名断絶となりましたし、病没とされていますが実のところ詳しいことは分かっていません。

幕府の目を避けるために政宗により軟禁状態にされたとも言われていますし、その苦労は報われなかったことになります。

正使であったルイス・ソテロも捕らえられて火刑に処せられてしまい、こちらにあるのはその供養墓なのでしょう。

写真は左が常長、右がソテロです。

覚範寺も北山五山の一つで、伊達輝宗の菩提寺でもあります。

伊達五山と北山五山の関係がそれなりに複雑なので分かりづらいのですが、覚範寺の元であるこちらも北山五山の一つである資福寺、しかし仙台のそれではなく山形の資福寺跡には輝宗、殉死をした遠藤基信らの墓がありますので、山形に行ったときには絶対に外せません。

こちらには輝宗の正室、政宗の母である岩下志麻の保春院、政宗の三男の宗清の墓があります。

|

|

|

保春院こと義姫は最上義守の娘で、つまりは出羽の驍将、義光の妹になります。

兄妹仲はかなり良かったらしく相当数の手紙が残されており、その手紙から義光が「よしあき」だと分かったとはwikipediaからの受け売りです。

政宗の弟、次男の小次郎を偏愛して家中が割れる原因を作り、また小田原参陣の際に政宗の毒殺を図って失敗をしたことで兄の元に出奔、それが原因で小次郎は政宗に切られたとは独眼竜政宗でも描かれていましたし、烈女のイメージが一般的でしょう。

しかしその後は政宗との交流もあり、山形藩が改易となったときには仙台藩に身を寄せて、穏やかな晩年を過ごしたとも言われています。

宗清は母の実家である飯坂氏を継ぎましたが子がないままに35歳で没し、2代後の養子が原田甲斐の次男であったことから家も潰れてしまいました。

その墓は宗清が拠った吉岡要害の側にある天皇寺にありますので、見つけられなかった松島のそれと同じく供養墓なのでしょう。

写真は左が宗清、右が保春院です。

|

|

|

写真を撮るのを失念した輪王寺には、伊達竹松丸と密乗院の墓です。

竹松丸は政宗の八男で、正室の愛姫にとっては三男にあたりますが、7歳で夭折をしてしまいました。

密乗院は愛姫の母で相馬顕胤の娘、母は伊達稙宗の娘ですから政宗とも遠縁にあたります。

立派な説明板はありましたがどれが誰かの案内が無かったために、事前に先達の方々の情報を得ていて助かりました。

写真は左が密乗院、右が竹松丸です。

|

|

永昌寺には保春院の灰塚です。

灰塚と文字だけをなぞれば荼毘に付されたときの灰をイメージしてしまいますが、そういうものではありません。

これは伊達氏に特有の葬送で、当主やその夫人が没した際には直ちに埋葬をして、四十九日に寺ではない原野を葬場として遺骸のない空棺で葬礼を行い、その棺を焼いた灰を埋納して塚を築き、多量の土で饅頭状に覆ったものを灰塚と称しています。

右の写真のこんもりと盛り上がったところが灰塚で、この灰塚があることで後に創建をされたのが永昌寺になります。

|

|

大願寺にある伊達政宗の灰塚も同様です。

こちらはさすがに規模が比較にならず、ちょっとした古墳のような趣きがありました。

土塁と堀が巡らされている20メートル四方ぐらいの敷地は鬱蒼としており、たかが棺桶の灰、とは思えないぐらいの神々しさがあります。

探すのにとことん苦労をした原田甲斐屋敷門は、荘厳寺の山門です。

この荘厳寺を事前リサーチしきれずに住所だけを頼りにうろちょろして、困った挙げ句にお寺の方なら詳しいだろうと聞いてみれば「うちの山門です」と笑われてしまいました。

三間一戸の薬医門で、原田甲斐の屋敷門を移設したものと伝えられており、伊達氏にとっての逆臣の門であることから「逆さ門」と呼ばれています。

ただ実際のところは解体修理工事の際の調査で、理由は不明ながらも柱材の上下を逆に、また左右の位置を入れ替えて建て直したことからの謂われであることが判明しています。

宮城県知事公館の正門は、仙台城の中門を移設したものと言われています。

しかし中門は二階門であるのに対してこちらは切妻造りの四脚門で、実際にどこにあった門かは分かっていません。

それでも仙台城の面影を伝える数少ない遺構の一つで、ただ建築年代は幕末ではないかと見られています。

できれば一本にまとめたかった仙台の巻ですが、あともう少しというところで文字数制限に引っ掛かってしまいました。

仕方がないので不細工ではありますが、仙台城の章と瑞鳳殿の章に分けることとします。

こちらでご紹介をさせていただいた墓についての系図もまとめて次なる瑞鳳殿の章で掲載をいたしますので、後日にご確認をいただければと思います。

【2015年4月 福島、宮城の旅】

笑顔咲くたび伊達な旅

笑顔咲くたび伊達な旅 旅程篇

笑顔咲くたび伊達な旅 旅情篇

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 二本松の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 福島の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 白石、名取の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 船岡、亘理、多賀城の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 松島の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 仙台の巻 瑞鳳殿の章

笑顔咲くたび伊達な旅 アクシデント篇

笑顔咲くたび伊達な旅 グルメ篇

笑顔咲くたび伊達な旅 スイーツ篇

笑顔咲くたび伊達な旅 おみやげ篇

この日もデーゲームがあるために史跡めぐりは昼過ぎまでで、前日に予定を前倒しで多賀城を見て回ったことで松島のみ、やや余裕のある日程となりました。

ただなかなか見つからないところもありましたのでいってこい、さらにはグルメにこだわったことで試合にやや遅刻はまた別の話です。

目的地が駅の周辺にまとまっているので徒歩で問題なし、久しぶりの松島を堪能させてもらいました。

|

|

まずは天隣院、伊達政宗の長女で徳川家康の六男、忠輝の正室となった五郎八姫の菩提寺です。

五郎八姫は忠輝が改易となったことで離縁となり、その後は再婚をすることなく仏門に入りその長すぎる残りの生涯を仙台で過ごしました。

尼僧姿の五郎八姫像と位牌が安置をされており、大丈夫でしょ、とのお寺の方のお言葉に甘えての撮影となります。

|

|

|

天隣院から10メートルほども歩けば、左手に五郎八姫の仮霊屋への登り口があります。

ここに仙台藩4代綱村が大叔母である五郎八姫の霊屋を建てましたが明治に入ってから解体をされてしまい、今は14代宗基が建立をした供養墓があります。

そんなこんなで霊屋ではなく、仮霊屋なのでしょう。

覆屋が絶賛立て直し中で、以前は白塗りだったものが見るからに木造、工事の方のお話によれば「白ペンキから漆塗りにレベルアップだよ」とのことでした。

|

|

苦労をしたのが伊達宗泰の供養塔です。

天隣院から瑞巌寺に向かう途中の洞窟に、との情報で探し回ったのですが見つからず、あちらこちらで聞き回り、ようやく五郎八姫の仮霊屋の背後にあるのを見つけました。

松島町の指定文化財となっている天隣院洞窟群の第2窟にあり、おそらくは東日本大震災の影響なのでしょう、webで探し当てた写真に比べるとかなり崩れています。

宗泰は政宗の四男で、政宗の叔父で水沢伊達氏の留守政景、長塚京三の嫡男である宗利、つまりは政宗の従兄弟にあたりますが、その宗利の娘を正室とし、かつて政宗が居城とした岩出山城を与えられて仙台藩一門衆第八席、岩出山伊達氏の初代となりました。

岩出山伊達氏の廟所は大崎にあり、そちらが本墓となります。

|

|

さらに苦しんだのが政宗の三男、秋吉久美子の猫御前の子である宗清の供養塔です。

現地にあった松島町教育委員会の手による案内板により存在を知ったことで慌ててタブレットで検索をしても写真も情報も拾えず、その説明板には宗泰と同じく天隣院洞窟群の第1窟にあるとのことでしたが、しかし第1窟にはそれらしきものが見当たりませんでした。

住職の方にお聞きしたところその場まで足を運んでいただいたのですが分からず、それならばと松島町教育委員会に電話をしたところ詳しいことは不明なので管轄をしている瑞巌寺に聞くようにとのこと、そして瑞巌寺に聞いてみれば天隣院の住職の方が分からないのであればこちらでも分からない、とガッカリな顛末です。

とりあえずこの辺りかな、と写真は撮ったものの、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらお願いします。

|

|

場所からすれば次は円通院だったのですが、時間が早くてまだ開いていなかったので五大堂です。

そこに至る朱塗りのすかし橋は「五大堂に参詣をするにあたり身も心も乱れのないように足下を見つめて気を引き締めるための配慮」で床が抜けています。

五大堂は坂上田村麻呂がこの地に建てた毘沙門堂がその初めで、その後に瑞巌寺の前身である松島寺が建てられた際に五大明王を祀ったことから五大堂と呼ばれました。

現在のものは政宗が再建をしたもので、雄健な桃山建築として国の重要文化財に指定をされています。

|

|

瑞巌寺は奥州藤原氏の保護を受けたとも言われている、国宝、国の重要文化財のてんこ盛りですが、その国宝である本堂はがっつりと保存修理の工事中でした。

よって普段は公開がされている本堂、中門、御成門は非公開で、同じく国宝の庫裡、そして陽徳院御霊屋が特別公開とありましたのでその代わりなのでしょう。

工事は平成20年から30年までの長期間に及びますが、あるいはラッキーだったかもしれません。

お寺の方も、この剥き出しの本堂を見るのは初めて、とのことでした。

|

|

青龍殿は瑞巌寺の寺宝が展示をされていますが内部の撮影は禁止ですので外観のみ、ただし建物自体に価値はありません。

そして庫裡は禅宗寺院の台所とのこと、京都の妙心寺、妙法院とともに日本三大庫裡の一つとされています。

正直なところあまり興味もなかったので迷ったのですが、ここを逃せばまた非公開となるのも惜しいと考えたのが結果的に大正解でした。

入ってすぐのところに、仙台藩主としての伊達氏の当主の位牌がずらりと並べられていました。

今だけの特別公開なのか、それとも普段は本堂で見ることができるのかは分かりませんが、3代綱宗から12代斉邦までの位牌です。

あまりに無造作に、という印象もあったのでお寺の方に確認をしましたが、もちろん本物です、撮影も大丈夫です、とのことでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3代綱宗は2代忠宗、野村宏伸の六男です。

長兄の虎千代丸が早世をし、また世子となった次兄の光宗も19歳で没したため、同じく庶子ながらも他の兄が他氏、他家を継いでいたことが理由か、綱宗を跡を継ぎました。

しかし不行状により幕府の命で21歳の若さで隠居をさせられ、その嫡男の綱村が僅か2歳で4代となったことが伊達騒動の遠因となります。

この綱宗の隠居は後西天皇と従兄弟の関係にあったことから有力大名と朝廷が結びつくことを嫌った幕府の陰謀、との説もあるようで、その3年後に後西天皇も譲位をしています。

綱村には跡を継ぐ子が無かったことで、叔父の宗房の嫡男で、従兄弟にあたる吉村が5代となりました。

先代の綱村が「中興の祖」と呼ばれて藩政に功績を残したものの代償として財政の悪化をもたらし、その財政を立て直したことで吉村は「中興の英主」とされています。

その後は吉村の四男の宗村が6代、その次男の重村が7代、その嫡男の斉村が8代となりますが、このあたりから怪しくなってきます。

斉村は23歳で没し、数え1歳で9代となった周宗も14歳で早世、それを三年間伏した後に実弟の斉宗が10代となるもやはり24歳で継嗣の無いままに病死をしてしまいます。

そのため斉宗の曾祖父の6代宗村の弟である村良の孫の斉義が11代となり、しかし斉義も30歳の若さで没して子の慶邦が3歳だったことで従兄弟の斉邦が12代に、その斉邦も25歳とこれまた若死にで、甥の慶邦に政権が戻る形で13代になりましたが戊辰戦争の責めを負って隠居、四男の宗基が14代となり明治維新、最後の藩主となりました。

写真は上段左から綱宗、綱村、吉村、宗村、重村、斉村、周宗、斉宗、斉義、斉邦です。

|

|

墓所でもそうですが、誰のものかが分からない場合は戒名を控えて、帰ってきてから調べることにしています。

こちらの何の説明もされていなかった位牌も同じようにしたのですが、開けてびっくり玉手箱、藤原高房と伊達輝宗のものでした。

仮冒の可能性も高いのですが藤原氏魚名流、あるいは山蔭流を称する伊達氏は遠祖を遡ると藤原鎌足、不比等、藤原北家の祖である房前、魚名、鷲取、藤嗣、高房、そして山蔭と続きますので、ここから伊達氏初代の朝宗までは300年も離れてはいるものの、伊達氏にとっては大切な先祖の一人です。

そして輝宗は言わずと知れた政宗の父ですから、なぜにこういった扱いなのか、その場で分かっていればお寺の方に聞いたのですが、今となっては後の祭り、よく分かりません。

写真は左が高房、右が輝宗です。

さらに奥に進むと、仮本堂となっている大書院があります。

普段であれば本堂にあり見ることのできない御本尊、三代開山木像、そして藩祖政宗、2代忠宗の大位牌が公開をされていました。

これも危うく見逃すところで、後で気がついていれば悔やんでも悔やみきれなかったでしょう。

|

|

さすがに3代以降のものに比べて色鮮やか、きらびやかで、貫禄を感じさせます。

説明板には『「瑞巌寺前黄門殿貞山利大居士」は瑞巌寺を建立した功績により名付けられ、六十二万石の大守に相応しい大きさ、華麗さで、迦陵頻伽を脇に彫出する。黄門は中納言の中国名。神儀は大名への位号で神と同義。揮毫は雲居。』とは政宗の、『「大慈院殿前羽林義山仁公大居士」。忠宗は政宗愛姫の嫡男。六十二万石の大封をよく守成した。松島には円通院、陽徳院を建立。両脇に迦陵頻伽を彫出、厨子には蓮池上に天女が飛翔する華麗な絵が描かれている。』とは忠宗の、説明がありました。

よく分からない単語もあったので調べてみれば、正しくは瑞巌寺の建立ではなく復興再建、迦陵頻伽とは上半身が人で下半身が鳥の仏教における想像上の生物、雲居とは政宗、忠宗が三顧の礼をもって迎えた住持、羽林は左近衛少将の中国名とのことです。

ちなみに今さらではありますが政宗には渡辺謙のイメージしかなく、また愛姫は桜田淳子、ではなく後藤久美子であることは言うまでもありません。

写真は左が政宗、右が忠宗です。

羅漢の間には政宗、忠宗に殉死をした家臣の位牌があります。

政宗のときには20人、忠宗のときには16人で、殉死が禁止をされる前でもあり、大大名ということでかなりの人数です。

当然に優秀な人物、当主に近い人物が殉死をしますので家からすれば痛手でもあり、独眼竜政宗でも輝宗が横死をした際に重臣の神山繁こと遠藤基信に政宗が殉死を禁じたシーンがあったような、また同じく輝宗に父が殉じながらも自らが重用をされなかったことで葛西大崎一揆の際に裏切った須田伯耆など、弊害もあったからこその禁止だったのでしょう。

|

|

陽徳院は瑞巌寺の雲居禅師の元で仏門に入った母、愛姫のために、忠宗が修行道場として建立をしました。

愛姫の廟所でもあり、孫の綱宗が御霊屋である寶華殿を建てています。

平成18年から3年をかけ創建当初の豪華絢爛な姿に復元がされており、政宗に負けず劣らずな伊達ぶりは、宮城県の重要文化財です。

中には政宗と愛姫の位牌が安置をされているとのことですが、こちらは非公開でした。

扉にある三つ巴は生家である田村氏の家紋の一つで、忠宗の三男、自らの孫である宗良に従兄弟の宗顕の代で途絶えてしまった田村氏を再興させるよう遺言をしたとのことです。

忠宗は母の遺言を守り宗良をもって田村氏を継がせて、田村氏は仙台藩の内分分知、支藩としての岩沼藩、後に一関藩3万石となりました。

松島の最後は円通院となります。

忠宗の次男で、19歳で早世をした光宗の菩提寺です。

山門は萱葺き一間一戸の薬医門で、開山と同じ時期に建てられたものと考えられているとのこと、松島町の指定文化財となっています。

|

|

三慧殿の中には光宗の騎馬像があり、その厨子には支倉常長が持ち帰ったとされる薔薇、見開きの右扉の上にある赤い花がそれで、その薔薇が描かれていることから後に庭に薔薇が植えられて薔薇寺と呼ばれているとのことですが、ざっと見て回ったところではそれらしきものはありませんでした。

小さくて分からないかもしれませんがトップの写真のとおりに他にも十字架やハート、クローバー、ダイヤ、スペードを模した装飾がされているのは愛姫、五郎八姫がキリシタンだったのが理由なのか、それ故に三世紀以上にも渡って扉が開かれることなく、秘蔵をされていたために保存状態がよいこともあり、国の重要文化財に指定をされています。

光宗の母は忠宗の正室の振姫で、その母は徳川家康の次女である督姫ですから、偏諱を受けた家光とは従甥(従姉妹の子)の関係となります。

この光宗と家光を従兄弟としている記述も少なくありませんが、督姫には娘と同じ名前の振姫という妹がいたために、それと混同をされているのでしょう。

江戸城内で急死をしたことから優秀な光宗を怖れて幕府が毒殺をした、という風説もあるようですが、時代背景からすれば考えづらいように思います。

|

|

三慧殿の右を抜けて時計回りに歩いて行くと、左手に天隣院と同じく洞窟群があります。

そこにあるのが伊達宗高の供養塔、宗高は政宗の七男です。

刈田、柴田など3万石を拝領して村田城を居城としたことから村田伊達氏を称しましたが、しかし疱瘡で20歳にて病没、無嗣断絶にて村田伊達氏は一代で途絶えてしまいました。

この宗高は蔵王刈田岳が噴火をして大きな被害があったときに火口付近で祈祷を行い、ほどなくして噴火が収まり、その数年後に若くして死したことから領民からは命を引き替えにしたと、伝説の名君として慕われているとのことです。

こちらも東日本大震災の影響か倒壊が目立ちますが、中央の宗高を囲むようにして赤松兵部など10名の殉死者の供養塔が並んでいます。

政宗以降の系図は、上記のとおりとなります。

宗清は吉岡城に入り吉岡伊達氏となりますが後継がなかったことで断絶、宗泰は岩出山伊達氏の初代、宗高は村田伊達氏でやはり無嗣断絶、宗良は田村氏、宮床に居を構えた宗房は宮床伊達氏の初代、村良は登米伊達氏に養子に入り、村資は宗良の田村氏の後継に、宗充は兄の跡を継ぎ登米伊達氏と、いずれも万石を領する大名クラスの一門衆です。

その他にも片倉氏、茂庭氏といった小大名な家臣を抱える伊達氏は、さすがに六十二万石の大大名といったところでしょう。

凡例は赤字が藩主、下線が写真でご紹介をしているものとなります。

【2015年4月 福島、宮城の旅】

笑顔咲くたび伊達な旅

笑顔咲くたび伊達な旅 旅程篇

笑顔咲くたび伊達な旅 旅情篇

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 二本松の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 福島の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 白石、名取の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 船岡、亘理、多賀城の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 仙台の巻 仙台城の章

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 仙台の巻 瑞鳳殿の章

笑顔咲くたび伊達な旅 アクシデント篇

笑顔咲くたび伊達な旅 グルメ篇

笑顔咲くたび伊達な旅 スイーツ篇

笑顔咲くたび伊達な旅 おみやげ篇

三日目はデーゲームがあるために史跡めぐりは午前中まで、よって例によって始発での始動です。

目的地はレンタサイクルのサービスを見つけられなかったところが多かったために頼りになるのは自分の足のみ、球場での撮影のためのカメラもありましたので普段よりも重い荷物を背負って、炎天下の中をえっちらおっちらと歩いてのダイエット、体作りとなりました。

それもこれもカーナビがあってこそ、もう手放せません。

|

|

まずは船岡、船岡城跡です。

前回に訪れたときには長い坂をダラダラと登ったような記憶があったのですが、今回は大型の歩道橋を渡っての登城となりました。

船岡城とは言いながらも一国一城令からして城であるわけにはいかず、要害、あるいは館と称しての伊達氏の家臣、一家の家柄で5157石の柴田氏の「居城」です。

|

|

この船岡城跡公園は、樅ノ木が有名です。

大河ドラマにもなった山本周五郎の「樅ノ木は残った」の樅ノ木で、そもそも船岡城は伊達騒動の悪役、原田甲斐宗輔の居城でした。

その当時からあったものではなく、どうやら大河ドラマの撮影の際に植えられたとのことですが、それを感じさせない威容を誇っています。

手前にあるのは山本周五郎の夫人の手による、文学碑です。

|

|

伊達騒動は伊達政宗の十男である兵部宗勝が、藩主綱村が幼いことに付け込んで実権を握ろうとしたことで宗勝派、反宗勝派が対立をし、最後は幕府の審問の場での斬り合いとなり、宗勝派の原田甲斐、反宗勝派の伊達宗重は伊達稙宗の十二男である亘理元宗の流れを汲む涌谷伊達氏の当主、江戸留守居役の蜂屋可広、そして柴田外記の死をもって反宗勝派の勝利、宗勝の一関藩は改易、宗勝が土佐に流されて幕を下ろしました。

この柴田外記は土佐佐竹氏の親直の次男、親直は長宗我部元親の三女の阿古姫を娶ったことで、つまりは元親の女系の孫になりますので見逃す手はありません。

親直は元親を継いだ盛親に従って大阪の役で討ち死にをし、夫とともに大坂城に入っていた阿古姫は伊達氏に捕らえられたものの助命をされて侍女となり、長男の元成は五十嵐氏の、次男の外記朝意は柴田氏の、いずれも伊達氏の名家を継ぎましたのでさすがの元親の血、といったところです。

よって目指すは柴田外記の供養塔、コースター乗り場の左脇の道を登っていけば突き当たりに看板があり、その左手をさらに登っていけば行き着きます。

途中にそれなりの勾配はありますが道が整備をされていますのでさしたる苦労もなく、途中の二の丸跡は原田甲斐が政務を執った館がありましたが騒動の後に破却、土台の土を三尺も掘削して捨てたとも言われていますので、伊達氏からすればやはり相当に憎まれた原田甲斐だったのでしょう。

絹引の井戸は絹が出たものの貪欲な者が馬にくくって引き出したところ以降は出なくなった、と伝えられています。

船岡城跡公園は桜の名所としても知られており、山頂にある船岡平和観音像も有名らしく、そこに行くためのコースターがあります。

時間が早かったからなのか、あるいは見てのとおり乗るにはやや怖さを感じさせる老朽化から運行を停止しているのかは分かりませんがその姿は見られず、もし運行をしていれば降りてすぐのところにあるのが柴田外記の供養塔、もっとアピールをしてもよいのではないかと思います。

ある意味で皮肉な話ではありますが、原田氏、その後に柴田氏の居城であったことも理由なのでしょうが、原田甲斐と柴田外記の供養塔が仲良く並んでいました。

本人たちからすれば不本意かもしれませんが、没後300年の昭和45年に建立をされたものですから、ノーサイドといったところなのでしょう。

それでも40年以上も経っているのが感じられない新しさで、地元の方が丁寧に手入れをされているのだと思います。

|

|

まずは右、原田甲斐宗輔の供養塔です。

原田氏の祖を辿れば伊達氏の初代朝宗のときから仕えた宿老で、宗輔は伊達氏の一族である桑折氏から入った宗資の嫡男、宗資は伊達政宗の股肱の臣で、朝鮮の役で若くして病死をしたことで政宗を嘆かせた宗時の養子ですから、伊達氏にとっては重臣中の重臣、の家柄と言ってよいでしょう。

伊達騒動にてお家断絶となりますが、その名誉回復の一助となったのが「樅ノ木は残った」であり、宗勝派と目されながらもお家大事で自らを滅した存在として描かれています。

|

|

その左に並ぶのが、柴田外記朝意の供養塔です。

トップの写真が分かりやすいと思いますが、中央に柴田氏の二つ巴、右に佐竹氏の五本骨扇に月丸、そして左に長宗我部氏の七つ酢漿草が刻まれています。

柴田外記の出自が強く意識をされており、これが見たいがための船岡城跡でした。

|

|

そこから来た道とは違うルートで下ってみれば、チープな模擬門とだだっ広い三の丸跡です。

ここから曲がりくねった下り坂がありましたので、前回に訪れたときはおそらくこちらから登ったのでしょう。

このいわゆる「三の丸門」は記憶になかったのですが、そのときのネガを引っ張り出しても見当たりませんでしたので、以降に建てられたものだと思われます。

大光寺は柴田氏の菩提寺です。

本堂の裏手の岩窟の中に安置をされている五百羅漢が有名らしいのですが、興味がないのでパス、目指すは柴田外記の墓所です。

お寺の方に境内に入らせていただくご挨拶に伺ったところ、墓所まで案内をしていただきました。

|

|

見た感じは新しめでこちらも供養墓なのかとも思ったのですが、命を落とした翌日に荼毘に付されて、遺骨がここ大光寺に眠っているとのことです。

理由はどうあれ大老である酒井忠清の屋敷で斬り合いをしたのですからお家断絶となってもおかしくはなく、しかし伊達氏は綱村が幼少とのことでお咎め無し、柴田氏も嫡男の宗意が家督を継いで家を繋いでいますから幕府にも後ろ暗いところがあったのではないかと、そこを突いたのが「樅ノ木は残った」でもあります。

かなり前に、調べてみれば1989年10月に読んでいるのですが、また読みたくなってきました。

|

|

船岡を後にして向かったのは亘理、亘理伊達氏の本拠だったところです。

ここもレンタサイクルを取り扱っているところを見つけられなかったので、目的地の大雄寺まで3キロ弱をてくてくと歩く羽目となりました。

その途中で見つけたのが亘理要害跡で、一国一城令により要害と称しただけで、実際は亘理城です。

亘理伊達氏の居城であり、跡にはありがちな亘理神社がありました。

そして汗だくになりながら到着をした大雄寺は、亘理伊達氏の菩提寺です。

亘理元宗が亘理城に移るまで亘理氏の居城だった小堤城のあったところで、周りをざっと歩いてみたところ土塁らしきものはありましたが、城跡の面影はあまり残されていません。

やはりここは亘理伊達氏の墓所、伊達成実に会いにそそくさと向かいました。

|

|

境内の左手奥に、亘理伊達氏の墓所があります。

家祖である実元、その嫡男で初代の成実から13代邦実までの墓が整然と並んでいます。

亘理氏は千葉氏の庶流である武石氏が亘理に入ったことで亘理氏を称しましたが、14代宗隆のときに伊達稙宗の十二男である元宗を養子に迎えたのは跡継ぎに恵まれなかったことで稙宗の側室になっていた娘の子、つまりは外孫に跡を継がせたことによる血の繋がりと、伊達氏の庇護に入ることが目的だったのでしょう。

しかしこの亘理氏は元宗、重宗と続いた後に定宗のときに伊達氏に復して涌谷伊達氏となり、その子が伊達騒動の伊達宗重です。

よって亘理伊達氏は亘理氏との関係はなく、亘理を治めたことから亘理伊達氏と呼ばれていますが、しかし3代宗成は宗重の娘を正室に迎えていますし、14代邦成は岩出山伊達氏からの養子ですが遡れば涌谷伊達氏に繋がりますので、血脈という点では亘理氏と言えなくもありません。

余談ではありますが、こういった案内板があると助かります。

割合から言えば案内板がなくとも誰の墓かが分かるように脇に説明版やら棒やらが立っているものも少なくないのですが、先の仙台松前氏の墓所のように全く何もないところもあり、そういった場合には事前に調べておいた戒名と突きつけ合わせるぐらいしか手がありません。

その戒名も風化で読めなければどうにもならず、こちらではそれもなく案内板が無くとも何とかなりましたが、それでも答え合わせで安心ができますので心強いです。

|

|

さっそくに初代成実の霊屋です。

きらびやかな装飾はさすがに初代の扱いで、中に位牌と木像が安置をされていますが、公開は年に二日間のみとのことでした。

成実は片倉小十郎景綱とともに政宗の右腕、左腕であり、毛虫の前立てが示すように勇猛果敢な武将として知られる一方で、「成実記」を遺すなど文でも歴史に名を刻んでいます。

政宗の母方の従兄弟であり、父の実元は政宗の大叔父という複雑な血筋ですが、これだけ血が濃くとも優秀な人物だったのは伊達氏にとって吉以外の何ものでもありません。

そして成実と言えば三浦友和、独眼竜政宗は偉大です。

|

|

成実の霊屋は実元、5代実氏のそれとともに亘理町の指定文化財となっており、その後に成実のものは宮城県指定有形文化財に昇格をしています。

竜雷太の実元は天文の乱において兄の晴宗と対立をしますが、その後は晴宗、輝宗、政宗の三代に仕える伊達氏の重鎮となりました。

このあたりの経緯は、福島の巻をご参照いただければ複雑な血筋とともに分かりやすいのではないかと思います。

その墓は陽林寺にありますが、11代宗賀が位牌を移してこの霊屋が建てられました。

5代実氏がなぜに特別扱いで霊屋があるのか、先代の基実が跡継ぎが無いままに20歳で若死にをしたことで一悶着があった後に岩出山伊達氏より婿養子に入った実氏は中興の祖とも言われているようですが、これといった事績は案内板にも記されていません。

左が実元、右が実氏です。

|

|

成実は理由は不明ながらも一時期に伊達氏を出奔しており、その際に居城としていた角田城を接収され、抵抗をした家臣は殺されました。

独眼竜政宗ではそのときに妻子も殺されたとの描写がされていましたが、しかし妻子ともに既に病死をしていましたのでこれはNHKの創作です。

その後に生まれた嫡子も早世をしたことで、政宗の九男である宗実を養子として2代としました。

宗実は領地問題や山形藩との小競り合いに際しての家臣の切腹に於いて仙台藩2代で兄の忠宗に強硬に抗議をするなど、硬骨漢な人物だったようです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

宗実の嫡男の宗成が3代を継ぎましたが、岳父の宗重と叔父の宗勝の対立の中での動きは聞こえてきません。

その跡を嫡男の基実が相続をして4代となったものの早世をし、岩出山伊達氏より実氏が入って5代となったのは先に書いたとおりです。

この際に領地を半減させられるところを基実の母が実元、成実の功を盾に頑強に抵抗をした天和の訴願は、その資料がまとめられて亘理町の文化財に指定をされています。

基実の妹を正室とした実氏は政宗の曾孫にあたり、政宗の四男の宗泰の流れで、どのみち成実の血はあっさりと絶えていますのでこだわりはありません。

その後は実氏の嫡男である村成が6代、その庶長子である村実が7代、その嫡男である村純が8代となりますが、村純が隠居をした際に子の村氏がまだ幼かったために弟の村好が9代を継ぎ、家督を返される形での村氏が10代、その嫡男で実元の霊屋を建てた宗賀が11代、その嫡男の宗恒が12代とこれと言った事績はありませんが順調と言えば順調です。

宗恒の嫡男で13代の邦実には六男がありながらもいずれも早世をしたことで、再びに岩出山伊達氏より養子を迎えて14代の邦成となり、この邦成のときに幕末を迎えました。

写真は上段左から宗成、基実、村成、村実、村純、村好、村氏、宗賀、宗恒、邦実です。

|

|

亘理駅に隣接をする形で亘理町立郷土資料館、その名も悠里館があります。

期待をしていたのですが亘理伊達氏のものよりも考古に近い展示が中心で、個人的な嗜好としてはちょっとガッカリでした。

またその建物は城郭を模してはいますが、これが亘理城の姿を伝えているわけではありません。

|

|

この日は亘理で終わる予定だったのですが、船岡でも亘理でも一生懸命に歩いたことで時間に余裕があり、よって翌日を先取りしての多賀城です。

学生時代には間口が広かったのですが最近は守備範囲が戦国期に限定をしているために多賀城は日本100名城スタンプを押すためだけに訪れたようなもので、そんなこんなで適当に突っ走ったところで最初に見つけたのが立派な覆屋で囲われた多賀城碑です。

前半には平城京、蝦夷、常陸、下野、韃靼からの距離が、後半には多賀城の設置と修造が記されており、その最後にある天平宝字6年12月1日は西暦で言えば762年、今から1250年以上も前の石碑が遺されていることには驚きで、国の重要文化財に指定をされているのも当然でしょう。

多賀城は神亀元年、西暦724年に大野東人により築城をされて、行政を司る陸奥国府と軍事を司る鎮守府が置かれました。

約1キロ四方の敷地を塀で囲み、蝦夷との境界線上に位置するため、その蝦夷対策の最前線だったのでしょう。

多賀城跡は奈良の平城宮跡、福岡の太宰府跡とともに日本三大史跡に数えられています。

|

|

その多賀城跡は広大な野っ原としか言いようがないのですが、政庁跡にはここそこにその礎石が遺されています。

中央には一段高くなった正殿跡があり、しかしこの基壇部分は復元とのことです。

何か一つでも建物があればグッときたかもしれませんが、ふーん、といった感じで、好きな方には申し訳ないのですがそそくさと後にしました。

【2015年4月 福島、宮城の旅】

笑顔咲くたび伊達な旅

笑顔咲くたび伊達な旅 旅程篇

笑顔咲くたび伊達な旅 旅情篇

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 二本松の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 福島の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 白石、名取の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 松島の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 仙台の巻 仙台城の章

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 仙台の巻 瑞鳳殿の章

笑顔咲くたび伊達な旅 アクシデント篇

笑顔咲くたび伊達な旅 グルメ篇

笑顔咲くたび伊達な旅 スイーツ篇

笑顔咲くたび伊達な旅 おみやげ篇