二日目の午前中に白石に入り、伊達政宗の股肱の臣である片倉小十郎景綱、そして片倉氏がらみの史跡巡りです。

白石は6年前に発作的に北国に旅立ったときに訪れているのですが、そのときは下調べも時間も足りていませんでしたし、冬場とはまた違った顔を見せてくれました。

同じところを巡るのも思い出深いものがあり、これはこれでまたいいものです。

白石駅前のポストの上には、白石城の模型があります。

かなりちゃちいので逆効果ではないかとも思いますが、白石の象徴として親しまれているのでしょう。

wikipediaによれば天守閣、正しくは三階櫓ですが1997年に再建がされたとあり、こちらの一周年記念とは微妙に時期がずれています。

さっそくにその白石城に向かいたいところではあったのですが、夜にkoboスタ宮城でのナイターがあるので効率的に、最短経路で巡るべくまずは延命寺です。

この山門はかつて白石城の厩曲輪にあったもので、厩口門と呼ばれていました。

二階建て瓦葺きで、明治維新後に延命寺に移設をされて今に至ります。

次なるは伊達政宗の陣馬跡です。

関ヶ原の合戦のときの白石城は上杉氏の支配下にあり、それを攻めた政宗が陣を構えたのがこの地となります。

何があるわけでもなく、ちょっと登ればやや開けた場所があるだけでした。

|

|

そこにあるのが、世良修蔵の墓です。

福島で慰霊碑を訪れたので、通り道でもあったことで足を運んでみました。

仙台藩士に暗殺をされた修蔵はその首が白石市の月心院に葬られて、明治三年にこちらに改葬をされ、明治八年に墓碑が建てられたとは説明板の受け売りです。

次に片倉氏の廟所に向かったのですが、どうやら入口を見落としたようで先に見つけたのが田村氏の墓所です。

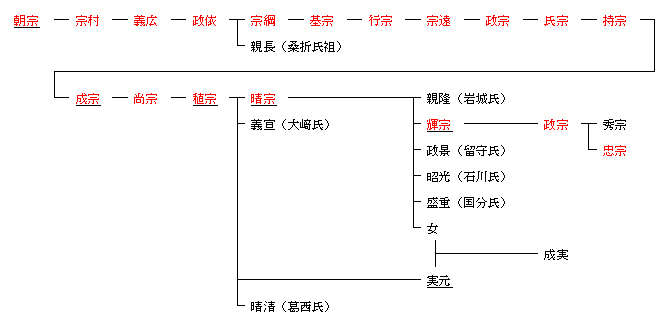

陸奥三春を本拠としていた田村氏は清顕の娘である愛姫が政宗に嫁ぎ、清顕に跡継ぎがないままに没した後の家督争いで伊達氏の後押しで甥の宗顕が跡を継いだことで伊達氏に組み込まれましたが、しかし豊臣秀吉には独立大名とみなされて小田原への不参を理由に改易をされてしまいました。

そのため宗顕は小十郎景綱の嫡男で白石城主となっていた重長を頼って白石に隠棲し、よって田村氏の墓所も白石にあります。

|

|

|

中央に位置するのが清顕の墓で、白石に落ちてきたのは宗顕ですから、こちらは供養墓のようなものなのでしょう。

清顕は父の隆顕が伊達稙宗の娘を娶ることで蘆名氏、佐竹氏、相馬氏らの圧力から家を保ったのと同じく、自らは相馬顕胤の娘を正室に迎えるとともに愛姫を政宗に嫁がせることで小なりとも存在感を見せて、ときには各氏の間を取り持つなどの役割を担いました。

改易をされた宗顕は結果的に家を潰してしまい、子の定広が片倉氏を称したことで坂上田村麻呂を祖と称する田村氏もここで途絶えます。

しかしその後に愛姫の願いで政宗の嫡男である忠宗の三男、宗良が田村氏を再興し、伊達氏内3万石の領主として岩沼藩、後に一関藩を治めて幕末を迎えました。

写真は左から清顕、宗顕、定広で、実際の位置関係は清顕の右隣が宗顕、左隣が定広です。

|

|

定広の左隣には阿菖蒲、さらにその左に真田幸村の墓があります。

阿菖蒲は幸村、自分としては信繁の方がしっくりとするのですが、その信繁の五女で定広の正室です。

姉の阿梅が片倉重長に嫁いでいますので重長と定広は相婿であり、また小十郎景綱の姉である喜多の名跡を継いだことで定広は片倉氏を名乗ることとなりました。

写真は左が阿菖蒲、右が幸村こと信繁です。

|

|

喜多は小十郎景綱の姉ではありますが、父は鬼庭左月良直です。

嫡男が得られないことで母が離縁をされて片倉景重に再嫁をしましたので、政宗の重臣である小十郎景綱は異父弟、鬼庭改め茂庭綱元は異母弟ですから伊達氏にとっては重鎮とも言える存在だったのではないかと、しかも政宗の養育係でもありましたのでなおさらです。

だからこそ、これほどの墓所が構えられているのでしょう。

ちなみに喜多と言えば竹下景子、そのイメージは今でも変わりません。

|

|

来た道をやや戻っての、片倉氏廟所です。

かなり大きな看板が登り口にありましたのでなぜに見落としたのか、暑さでボーッとしていたとしか思えません。

初代景綱から十代宗景までの墓が整然と並んでおり、宗景を除いての仏像の墓石は初めて見ました。

|

|

小十郎景綱は言わずと知れた政宗の側近中の側近で、これまた西郷輝彦のイメージがこびりついています。

伊達輝宗の小姓から政宗の近侍に転じたのは姉の喜多が政宗の養育係だったことも理由でしょうし、それだけ若いうちから家中でも将来を嘱望されていたものと思われます。

その期待に違わず知勇兼備の将として政宗を支え、一国一城令の例外としての白石城を預かり1万8000石の家祖となりました。

跡を継いだ重綱、改め重長はその嫡男で、父に劣らぬ「鬼の小十郎」として伊達氏の次代を担った中心的な武将の一人です。

真田信繁の遺族を引き取り、その娘を継室にするなど、気骨のある人物だったのでしょう。

写真は左が景綱、右が重長です。

|

|

|

|

|

|

|

|

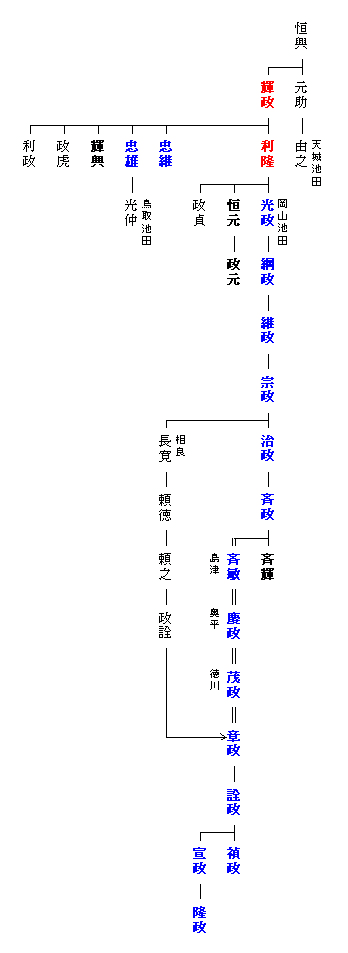

重長には男子が無かったことで娘が嫁いだ仙台松前氏の安広の嫡男である景長を養子に迎えて、3代当主とします。

よって小十郎景綱の男系としての血は、残念ながら途絶えることとなりました。

景長は伊達騒動に際して国元の混乱を抑えるなどして伊達氏の改易を免れましたので、片倉氏の名に恥じない器量の持ち主だったのでしょう。

4代は嫡男の村長が継ぎますが26歳で若死にをし、その子の村休が5代となるものの子が無いままに37歳で没したことで、宮床伊達氏の村信が養子に入り6代となりました。

当時の本宗家は宮床伊達氏から入った吉村が5代藩主で村信はその甥にあたることから、伊達氏の片倉氏に対する思いが見て取れます。

しかし村信は実兄が急死をしたことで実家を継ぐこととなり、村休の叔父、村長の弟である村定が7代となりました。

これまた村定にも継ぐべき子が無かったことで再びに仙台松前氏から養子を迎えての8代村廉となり、その三男の村典が9代、その嫡男が10代景貞、その子が11代宗景、その嫡男である12代邦憲のときに戊辰戦争の敗北により白石城を取り上げられましたが、その後は青葉神社の宮司として片倉氏は続いています。

ちなみに先に初代景綱から10代宗景までと書きましたが、片倉氏廟所では実家に戻った6代村信は代に数えられていないようです。

写真は上段左から景長、村長、村休、村定、村廉、村典、景貞、宗景です。

|

|

そしていよいよ白石城です。

登り口にあるのが東口門跡で、この東口門は正式には二ノ丸大手二ノ門となります。

そこに連なるのが本丸跡外郭石垣で、やや分かりづらいかもしれませんが中央の右側と左側とでは石垣の積み方に差異があり、左側が野面積み、右側が切込み接ぎとなっており、大雨により崩れた石垣を野面積みよりも新しい技法である切込み接ぎにより修復をしたことでこうなっている、とは例によっての説明板の受け売りでした。

そこを直進すると休憩所や白石城歴史探訪ミュージアムがありますが、それを横目に井戸屋形です。

復元をされたものですが形だけなのか、覗いて見ましたが実際の井戸にはなっていないようでした。

それでもこういった細かなところまで復元をしてくれているのは好印象で、自治体のやる気が感じられて嬉しくなります。

|

|

その左手には大手一ノ門、1997年の再建です。

木造一重本瓦葺きで高さは約4メートル、幅は約5メートル、やや小ぶりな門となっています。

本丸に向かうに際しての最初の関門、道に曲がりがあるのは攻め手の勢いを殺すためとは独り合点ですが、写真を撮るには格好の曲がり具合でした。

|

|

こちらは大手二ノ門で、やはり1997年の再建となります。

木造二重本瓦葺きで高さは10メートル弱、門扉を備えていますから本丸を守る最後の砦といったところでしょう。

渡り型の櫓門であり、小領主の居城のそれとしては相当な規模を誇っていることに、大大名である伊達氏の重臣、片倉氏の誇りのようなものを感じさせます。

|

|

それは天守閣も同様です。

幕府に慮っての三階櫓と称していたようですが、どこをどう見てもこれは天守閣でしょう。

こぢんまりとしていますがやはり陪臣である片倉氏の居城としては立派なもので、そして何より木造での復元が喜ばしいです。

「白石城は出来る限り旧白石城と同じ規模、同じ建築方法による復元を目指し、三階櫓(天守閣)は旧跡地に建てる。文献資料収集、発掘調査などによって、出来るだけ原型に忠実に復元する」との方針の下、相当なコストがかかったでしょうが名古屋城の木造による復元計画でも400億円ですから新国立競技場に税金を投入するぐらいであれば、地方自治体のこういった動きに対しての援助金として欲しいとは城フリークの独り言です。

|

|

天守閣の脇には本丸井戸と鐘堂で、籠城戦に水の手の確保は欠かせません。

鐘堂の鐘は1466年に鋳造をされて元は東昌寺にあったもので、何度か再鋳をされて今は傳来寺にあるとのこと、もぬけの殻のようで寂しくもあります。

ちなみに東昌寺は今は仙台に移り、伊達氏にかかる墓が遺されています。

前回、6年前もそうでしたが、天守閣に登ればどうしてもこのカットで写真を撮りたくなります。

大手一ノ門、大手二ノ門がきれいに映り込む構図で、いくら眺めていても飽きません。

平日ではありながらも人影はまばらで、もし船橋にこういった城跡があれば自分であれば事ある毎に足を運ぶことでしょう。

傑山寺は、片倉氏の菩提寺です。

小十郎景綱が開山として建立がされましたので、その戒名である傑山常英大禅定門から名付けられたのでしょう。

片倉氏廟所ではなく傑山寺に小十郎景綱の本墓があり、しかし敵にあばかれないよう墓石を造らずに一本の杉を墓標としたとされています。

|

|

その墓標に、の前に、片倉小十郎景綱の像です。

実際にかなり男前だったらしいのですが、この像は老齢にさしかかったときの姿のようですので渋みが優先です。

昨今のゲームキャラの影響でイケメンになっていたらどうしよう、と要らぬ心配をしていただけに、ホッと一息といったところでした。

|

|

|

本堂の裏手にあるのが小十郎景綱の、一本杉の墓標です。

没したのは1615年、大坂の役も終わり徳川の世が確実になっていましたので大袈裟な感じはあるのですが、まだ戦国の気風が残っているからこそのものなのでしょう。

南朝の名臣である菊池武光も墓石はなく、菊池の正観寺にある楠がその墓標とされていますので、相通ずるものがあります。

脇にあるのは後世に造られた供養塔なのかもしれず、しかし説明板にも何も書かれていなかったので実際のところは分かりません。

|

|

左手の道を進んでいけば、片倉氏の墓所があります。

菩提寺ですのであっておかしくはないのですが、当主の墓は先の廟所にありますので、おそらくは妻女や子弟などの墓所なのでしょう。

やはり仏像を模した墓石もありましたが、どれが誰のものかは分かりませんでした。

|

|

さらに左手には、仙台松前氏の墓所があります。

松前藩初代藩主の慶広は戦国期を生き抜いた武将ですが、その七男の安広は政宗に請われて伊達氏に仕え、準一家の家格で2000石を食みました。

安広はたまたま白石を通ったときに片倉重長と出会い意気投合、白石の地を気に入り、また重長の娘を娶ったことが縁で伊達氏に仕えることとなった、との話も伝えられていますが、どちらかと言えばこちらの方が夢とロマンがあってよいかなと思います。

将棋の駒のような型の墓石が整然と並んでいますが説明板もないのでどれが誰だかが分からず、戒名を控えて帰ってきてから調べた結果が以下となります。

|

|

初代の安広は先に書いたとおり慶広の七男で、重長の娘婿となったことで片倉氏との繋がりが生じます。

重長に男子が無かったことで嫡男、重長からすれば外孫にあたる景長が重長の跡を継ぎ、よって片倉氏を乗っ取った形になったと言えなくもありません。

その後も片倉氏とは養子縁組、通婚を重ねており、片倉氏と仙台松前氏は同族と言ってもよいように思います。

兄が片倉氏を継いだことで次男の広国が2代となり、娘が景長の子である片倉氏4代の村長に嫁いでいますので、その関係は盤石といったところでしょう。

また伊達騒動をモチーフとした伽羅先代萩に登場をする松前鉄之助は、この広国がモデルとのことです。

写真は左が安広、右が広国です。

|

|

|

|

|

|

|

|

広国には跡を継ぐ子に恵まれなかったことで五弟の為広が3代となり、嫡男の広雄が4代、次男の広高が5代、広高の嫡男である脩広が6代を継ぎ、しかしここで男系が途絶えてしまい、3代為広の女婿である佐々定條の孫である広義が入って7代、その後は無難に8代広文、9代広憲、10代広胖と嫡男が継いでいきました。

それだけに佐々氏から養子を取ったのが残念でもあり、片倉氏に入った広高の次男の村廉の系譜から何とかならなかったのかと思ったりもしています。

この佐々氏が織田氏の重臣であった佐々成政と関係があるのかどうか、どうやらこちらは定、もしくは元を通字としているようですので、別の流れなのでしょう。

写真は上段左から為広、広雄、広高、脩広、広義、広文、広憲、広胖です。

この片倉氏と仙台松前氏、着坐の家柄で3036石の佐々氏との関係は、上記のとおりです。

養子関係を矢印で示せればもっと分かりやすくなるのですが、線がこんがらがりますので割愛をしています。

こう見てみると片倉氏は仙台松前氏の、仙台松前氏は佐々氏の男系に入れ替わっているわけで、いろいろと事情はあったのでしょうが、個人的な嗜好からすれば残念でなりません。

判例は赤字が片倉氏、青字が仙台松前氏、緑字が佐々氏の当主、下線が写真でご紹介をしているものとなります。

白石の最後は当信寺です。

こちらの山門は白石城の東口門を移設したもので、白石城の登り口が東口門跡でしたから、あそこにこれが建っていたのでしょう。

二階建瓦葺きで、見た目は延命寺の厩口門に似通っていますのでなるほど、しっくりときます。

ここには片倉氏に保護をされた、真田信繁の次男の大八、娘の阿梅の墓があります。

|

|

|

片倉重長は真田信繁の次男の大八、娘の阿梅、阿昌蒲、おかねを保護し、大八を片倉守信と名乗らせて江戸幕府から匿い、阿梅を自らの継室に、阿昌蒲は田村定広の正室に、おかねは石川貞清に嫁がせて、定広も片倉氏を称しましたので全面的に信繁の遺児を抱え込んだことになります。

なぜにそこまで思い入れたのかは分かりませんが、守信の嫡男である辰信が真田氏に復して仙台真田氏として幕末あたりまでは信繁の血が続いていたようです。

阿梅の墓石は不思議な形をしていますが、「その形が歯痛のため頬を抑えているように見えるところから、虫歯に苦しむ人たちは、この墓石を削り、飲むと良く効くとの迷信が生まれました」とは白石市の公式サイトからの引用で、有名人の墓石はそうやって削られることがありますので似たようなものだったのでしょう。

写真は左が阿梅、右が大八です。

次に向かったのが名取にある、耕龍寺です。

名取駅を背に1キロほどを直進すれば大きな看板がありますので、迷うことはないでしょう。

耕龍寺の山門は白石城の城門を移設したものですが、元はどこにあったものかは不明とのことです。

先の延命寺や当信寺のそれとはかなり違った雰囲気の四脚門で、好き嫌いがあるでしょうが、個人的にはこちらの方が迫力が感じられます。

|

|

耕龍寺には、伊達氏11代の持宗夫妻の墓があります。

開山が持宗の五男である蘂源和尚であることから、この五輪塔は父母を弔うための供養墓とのことです。

かなり小さなものではありますが、こういったものが遺されていることが嬉しく、電車の時間を気にしながら小走りで訪れた甲斐がありました。

伊達氏における持宗は、福島の巻を参照いただければ幸いです。

【2015年4月 福島、宮城の旅】

笑顔咲くたび伊達な旅

笑顔咲くたび伊達な旅 旅程篇

笑顔咲くたび伊達な旅 旅情篇

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 二本松の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 福島の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 船岡、亘理、多賀城の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 松島の巻

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 仙台の巻 仙台城の章

笑顔咲くたび伊達な旅 史跡巡り篇 仙台の巻 瑞鳳殿の章

笑顔咲くたび伊達な旅 アクシデント篇

笑顔咲くたび伊達な旅 グルメ篇

笑顔咲くたび伊達な旅 スイーツ篇

笑顔咲くたび伊達な旅 おみやげ篇