前回に鹿児島を訪れたのは石垣島キャンプからの帰り道だったちょうど3ヶ月前ですから、まさに昨日のことのようです。

その前回の鹿児島では島津義弘像を見落としたり天文館むじゃきの本店を見つけられなかったり観覧車に乗り損ねたりと、それなりに悔いが残りました。

そのためリベンジと呼ぶには大袈裟ではありますが巡りポイントにしっかりとリストアップをしましたので、今回はそこに抜かりはありません。

しかし最大の目的が種子島であることは言うまでもなく、高速船フェリーを利用することから普段以上に天気予報に神経を尖らせていたですが、幸いなことに逆光に苛立つぐらいに快晴に恵まれて海も穏やかだったために、翌日の鹿児島と合わせて久しぶりに空模様を気にすることのない旅となりました。

この種子島への認識は火縄銃、属に言う種子島銃、あるいは種子島が日本に初めて伝来をした地であり、また種子島氏が治めた島ということぐらいでした。

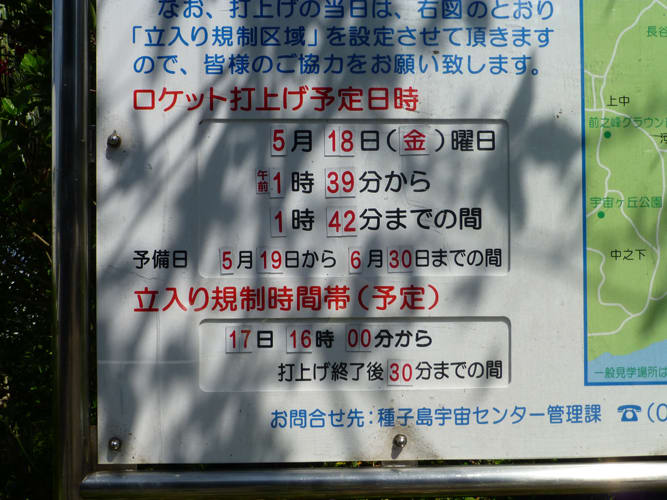

もちろん種子島宇宙センターの存在は知っていましたし旅の計画の下調べでも情報は手にしていたのですが、西之表港が島の北部にあるのに対して宇宙センターは南部で50キロ以上も離れていましたので、さして興味が無かったこともあり特に注意を払わなかったのは言うほどの落ち度ではないと自分を慰めています。

しかし何もこの日にロケットを打ち上げずとも、とは自分としての勝手な思いではありますが、あまりにタイミングが悪すぎました。

島に入った日の未明に打ち上げがありましたので気がついたときには既に宴は終わっていたのですが、その打ち上げを見るために普段よりも多くの観光客が訪れたことが理由なのかレンタサイクルが全て出払っているという誤算があり、仮に自分が打ち上げを目的に訪れたとしてもその日は一日たっぷりと時間があるのですから自転車でも借りて島内散策をしようと考えたでしょうから、これはごく自然な流れですので誰を責めることもできません。

事前に分かっていれば日程を変えたか、あるいは逆に前倒しをして滅多に見ることのできないロケットの打ち上げに立ち会うことを考えたかもしれず、ちょっともったいなかったです。

そんなこんなで地元の方との会話の初っ端には必ずと言っていいほどにこの日の打ち上げの話が出たことからしても世間的には火縄銃よりもロケットの島という印象が強いのかなと思わされた種子島ですが、それでも種子島氏の史跡が集まっている西之表市ではそれなりに火縄銃がアピールをしています。

島のキャラクターになっているかどうかは分かりませんが火縄銃を構えるおそらくは種子島時尭をモチーフにしたものであろうものがありましたし、道案内にも掲げられていました。

例によってカーナビで目的地を探したのですが事前に地元の観光課に問い合わせるなどしても正確な番地までが分からず、そのために近くまでは行けても場所が分からずに迷う可能性もあっただけに、ここそこにこういった案内板や手作りのそれがあったのには助けられましたし、そこに地元の方の史跡に対する思いが感じられました。

この日は夏日となったのですが都心の照り返しとは違った直射日光の暑さはさすがに南国で、日中はTシャツだけもノープロブレムな陽気でした。

湿気は高くなかったのでバテるようなものではなかったものの、涼を求めて猫や犬が日陰でぐったりとしている姿も納得です。

自分は日焼けで赤くなっても早いうちに肌の色は戻るのですが、先日の都城と今回の種子島、そして週末のQVCマリンでの野球観戦のおかげですっかりと小麦色が定着をしてしまい、会社の食堂でたまに会う他部署の先輩、同僚、後輩らからの指摘には「腹黒さが思わず表に出てしまった」と答えることにしています。

そんな種子島ですので既に蚊が発生していて、5月の中旬にして蚊に食われるという目にも遭わされました。

普段の生活ではここ数年は夏でもアースノーマットをつけることがない環境なだけに、この時期という点ではこれまた人生で初めての経験かもしれません。

種子島氏の墓所で草むらに入ったことが悪かったのでしょうが、冬でもない限りは虫よけや虫さされの薬は常に携帯をした方がよさそうです。

あまりの暑さに半ズボンとサンダルにすればよかったと悔やんでいたのですが、ことこの点については正解だったようです。

種子島で目についたのは、この木製の魚らしきものです。

南北に細長い種子島を2匹の龍が絡んでいたおみやげがあったのでその龍かとも思ったのですが、どう見ても魚にしか見えません。

道行くお婆ちゃんに聞いてみたら怪訝な表情をされて沈黙だったので以降は聞くに聞けず、やや悶々としています。

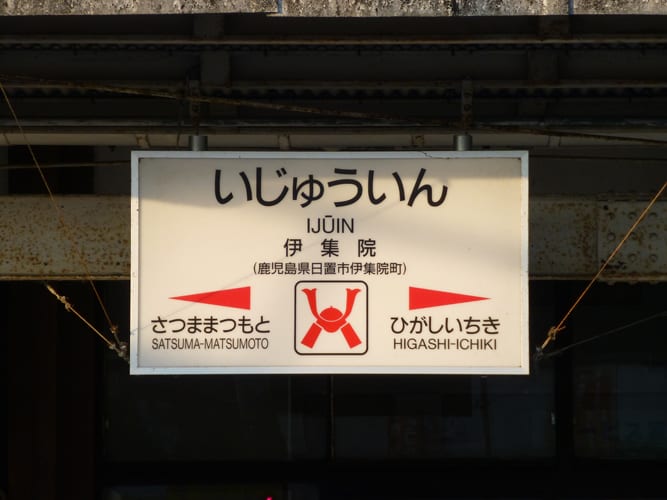

鹿児島からの往復は桜島が見えるようにと東側の窓際の席を取ったのですが、この座席指定が出航の一時間前から始まるために朝は6時過ぎに着くようにしたことが鹿児島中央駅からフェリー乗り場まで歩いた理由で、しかし考えてみれば当たり前のように朝は東に太陽があるために逆光がきつくてその甲斐がありませんでした。

よってこちらの写真は鹿児島に戻るときに撮ったもので、左が本土最南端の佐多岬、右が桜島です。

佐多岬の右端にあるのがおそらくは大輪島の佐多岬灯台だと思われますが小さくて分かりづらいでしょうから、クリックいただければどの写真も拡大をしますのでお試しください。

桜島は雲がかかってしまっていましたが山肌が見えたのが収穫で、大型船ではないのでデッキには出られずに船内からのガラス越しにしてはいい写真が撮れました。

|

|

翌日は帖佐や加治木、重富など姶良の辺りを巡ったのですが、トップの写真にある桜島の噴火で酷いことになりました。

地元の方からすればさほどのことはないのかもいしれませんが旅人からすればビックリ仰天ですし、コンタクトレンズを使っていることでの涙の嵐です。

朝方は何ともなかったのですが10時前ぐらいから目がしょぼしょぼとし始めて、それでも風が強かったことが理由だろうと高をくくっていたのですが手に持っていたカーナビをふと見れば金田一耕助のフケを思わせるかのような状態で、ようやくにあるいは火山灰ではないかと気がついた次第です。

さすがに耐えられずにたまたま近くにあった姶良市歴史民俗資料館に飛び込んで退避をしたのですが、受付の人に聞いたら「あ、始まっちゃいましたか」と外を気にする様子で、桜島ですかねとの問いには「多分そうだろうけど新燃岳かもしれないし、風向きですね」みたいな答えでした。

どうやらレコード大賞を受賞したちあきなおみが涙でアイシャドーが頬を汚したかのような顔つきになっていたようで、トイレを指さされての結果が右の写真です。

暫くすると多少は治まったのですが敏感になってしまった目はちょっとの刺激で痛みを感じてしまい、しかし風が強かったことで簡単にコンタクトレンズを外してといった対処がとれなかったために、道程にかなりのロスが生じて一部を見送らざるを得なかったのはさすがに想定外の事態です。

ただそれでも当初は桜島観光を兼ねて鹿児島中央駅で借りたレンタサイクルを持ち込んでフェリーで桜島に渡り、そのついでに垂水まで行くという遠大な計画をしていましたので、史跡の多さから途中で舵を姶良に切ったことが正解だったと言いますか不幸中の幸いではありました。

加治木では島津義弘が軍の士気を高めるために朝鮮の役の際に始めたと伝えられるクモ合戦が有名ですが、これは年に一回の6月の第3日曜日のみの開催であることは分かっていましたので最初から計画には入れておらず、垂れ幕を見て思いだしたというぐらいの話です。

どういったものかに興味はありますが闘犬などとは違って個体が小さいために地味なんだろうなと、写真で見ると体育館みたいなところでやっているようですから後ろの方ではほとんど見えないのではないかとの懸念もありますし、これだけを目的に加治木に行くにはリスクがあるような気がします。

鹿児島中央駅に戻ってから最初に向かったのが観覧車で、前回は駅の東口にしか行かなかったためにかなり遠くにあるものが見えているのだと思い込んでいて、まさか駅ビルの上のアミューズメントフロアに乗り場があるなどとは想像もできずに乗り損ねたのですが、今回はきっちりと乗ってきました。

この手のものに興味があるわけではないのですがこういった場所で町並みを見下ろす経験はなかなかにできませんし、結果的に桜島の噴火をいいポジションで撮れたので一粒で二度美味しいという、まあいろいろと自分に言い訳をしながらの一人観覧車です。

観覧車には普通のものと足元が透明になっているもの、そして何やらキャラクターのものの3種類があるのですが、値段は同じながらも個数が違うために待ち時間が短い普通のものを選んだのは目的があれですから当たり前な結論で、ぐるっと一周で約15分間の空中散歩を楽しませてもらいました。

やはり目玉は東側の桜島と錦江湾のようで中にはその説明がされたものが窓越しに配置をされていましたし、逆に西側は寂しい限りの風景です。

ちなみにこの観覧車はアミュランという愛称があるようで、最高地点は地上91メートルですからマンションの30階ぐらいの高さになります。

鹿児島空港には先日に開業をした一般的にはLCCの呼称の格安航空会社である、垂涎のpeachのカウンターがありました。

今のところはANAマイレージの特典航空券を使っていますが、飛行機に慣れることでマイレージが尽きたときにはLCCを利用することを検討したいだけに、羽田よりも関空が先行をしているLCCの参入状況にやきもきとしているのが正直なところです。

ちなみに帰りはANAのコードシェア便であるSolaseed Air、スカイネットアジア航空の機体だったのですが、かなり新しくてきれいだったものの足元が狭いような気がしました。

機内のモニターなどもありませんでしたし、このあたりはpeachでも問題となっている欠航便の多さなども含めての、価格とのトレードオフなのでしょう。

【2012年5月 鹿児島の旅】

バキューン種子島

バキューン種子島 旅程篇

バキューン種子島 史跡巡り篇 種子島の巻

バキューン種子島 史跡巡り篇 鹿児島の巻

バキューン種子島 グルメ篇

バキューン種子島 スイーツ篇

バキューン種子島 おみやげ篇