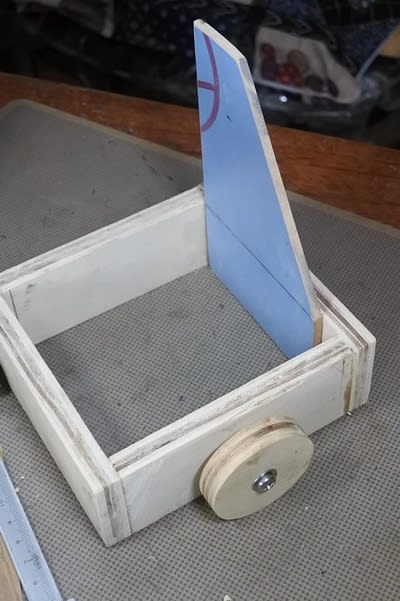

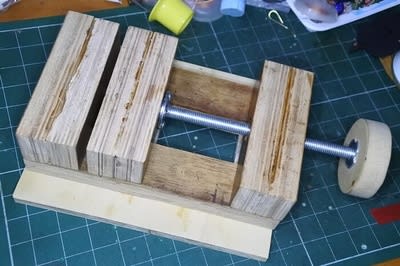

細かな手直しはまだあるのですが,スライドレールを用いたボール盤,一応完成しました。

以下経過

ストッパーのがたつきを少しでも無くすように,枠の内側に敷居滑りを入れてみました。結果はあまり変化なし。orz・・・

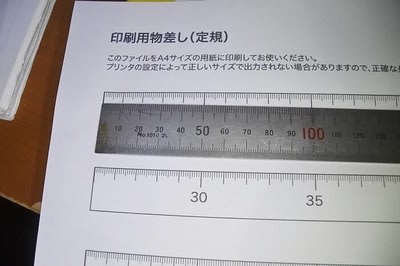

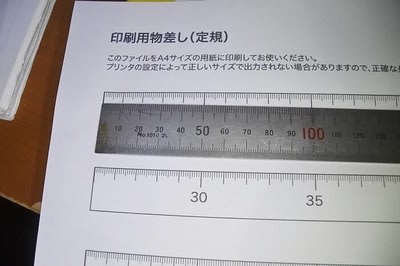

ドリルの深さを決定する目盛りは,ネットで探して,意外と正確なので,これにしようかと思ったのですが,残念ながら,目盛りが反対側。

※リンクはここ

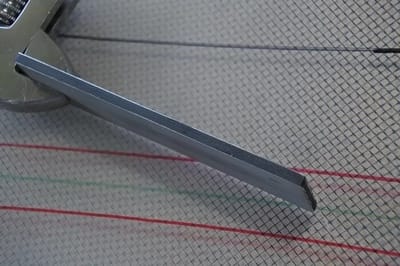

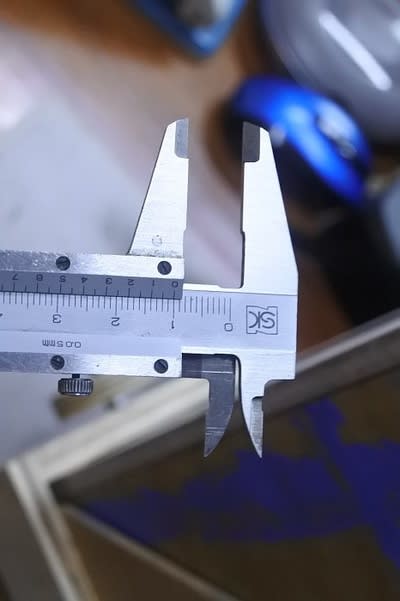

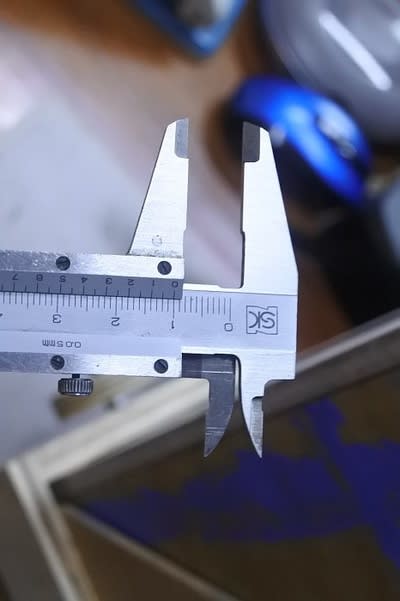

アバウトでも良いのだからどうしようかと迷いましたが,市販品がありましたので,手に入れました。

これだと表面処理がしてあり,傷に強くなってます。曲がってるところはあとで処理。

ドリルの固定

ドリルのお尻の部分をがっちり固めるのには,粘土消しゴムのようなものを想定していたのですが,ダイソーに見当たらないので,プラスチック用ですが,固まれば同じだと思い,プラパテを使用します。

これ,10年くらい前に買ったもの。まだ使えました。

まず垂直出しから。

(ピントが甘くてスミマセン)

この状態で

パテを,ナイフで切って良く練り込み,木枠に取り付けて,ぐいと押し込みます。60分で硬化。プラスチックには接着されてしまうので,ラップを付けて押し込みます。

硬化後ラップを取り去ったところ。がっちり固まって動きません。OK!!

深さ調子の仕方

ドリルする部材の表面にまでキリの先をおいて,ここがゼロ。

ストッパーを10mmまで押し下げて,

穴開け ストパーのところまでドリルする。

こんなふうに使えます。

ということで,今後活躍してもらいます。

以下経過

ストッパーのがたつきを少しでも無くすように,枠の内側に敷居滑りを入れてみました。結果はあまり変化なし。orz・・・

ドリルの深さを決定する目盛りは,ネットで探して,意外と正確なので,これにしようかと思ったのですが,残念ながら,目盛りが反対側。

※リンクはここ

アバウトでも良いのだからどうしようかと迷いましたが,市販品がありましたので,手に入れました。

これだと表面処理がしてあり,傷に強くなってます。曲がってるところはあとで処理。

ドリルの固定

ドリルのお尻の部分をがっちり固めるのには,粘土消しゴムのようなものを想定していたのですが,ダイソーに見当たらないので,プラスチック用ですが,固まれば同じだと思い,プラパテを使用します。

これ,10年くらい前に買ったもの。まだ使えました。

まず垂直出しから。

(ピントが甘くてスミマセン)

この状態で

パテを,ナイフで切って良く練り込み,木枠に取り付けて,ぐいと押し込みます。60分で硬化。プラスチックには接着されてしまうので,ラップを付けて押し込みます。

硬化後ラップを取り去ったところ。がっちり固まって動きません。OK!!

深さ調子の仕方

ドリルする部材の表面にまでキリの先をおいて,ここがゼロ。

ストッパーを10mmまで押し下げて,

穴開け ストパーのところまでドリルする。

こんなふうに使えます。

ということで,今後活躍してもらいます。