電気の量販店などに立ち寄った折,1000円程度で気に入ったデザインのマウスがあれば時々手に入れてきたのですが,

先日孫のお供でダイソーによったとき,550円の無線マウスが陳列されているのに気がつきました。

有線のゲーミングますなど孫に買ってやったことはありますが,この値段では華奢なものだろうと手に取ってみました。

けっこうきれいなマット塗装が施され高級感もある感じ。

充電式でなかにニッ水でも入ってるのかなと,お試し購入。

中国製。輸入元はラティーノ。技適マーク付き。

平べったいのっぺりしたデザインです。右はエレコムの1000円マウス。

手のひらの腹で操作できないので,ちょっと使いづらそう。

どちらかというと卵形の方が好みなんですが,それはそれ,半値ですので・・・・・

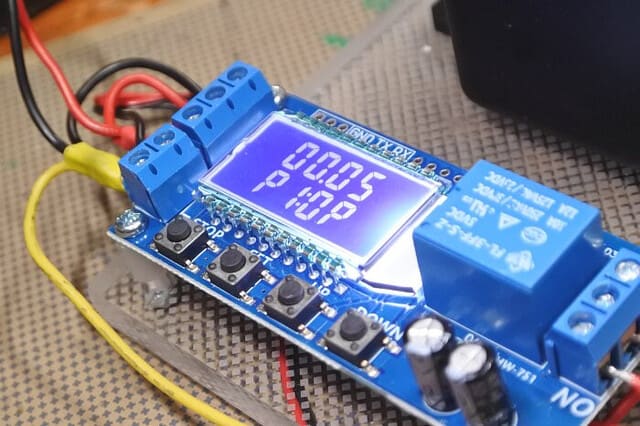

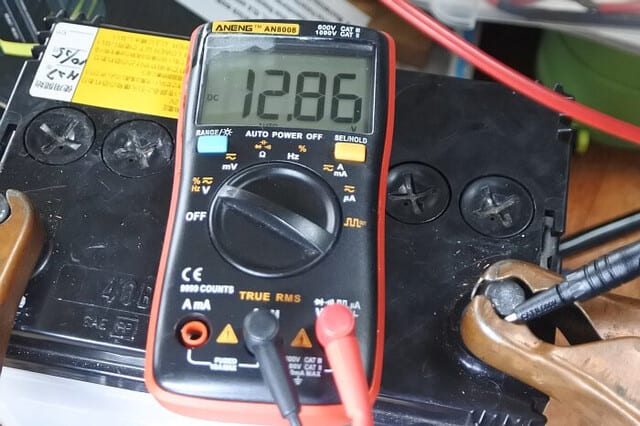

充電は頭のところで,マイクロUSB。注意書きとして,2Aとかの大電流でなく,PCのUSBポートのようなMAX500mA程度のもので充電のことと書いてあります。

充電電流は200mA程度(初期充電時)

からの状態だとどうかな?でも500mA波いかないと思います。

一応ふた付きの受信機ホルダーもついて,なくさないようになってますね。

分解はここのねじ2つのみみたい。

早速分解。

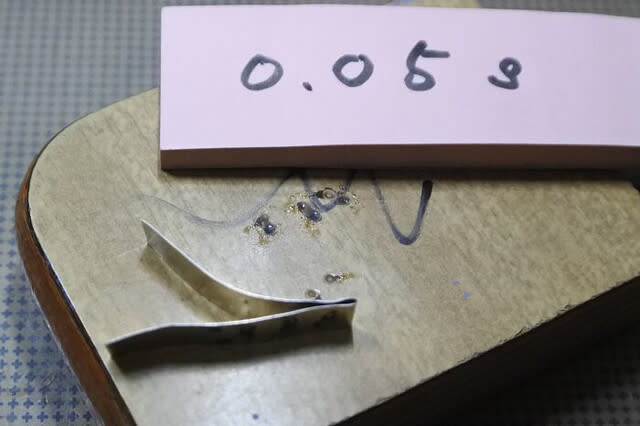

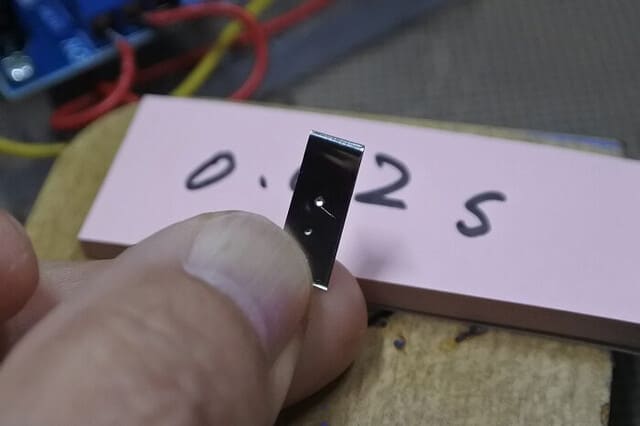

単三ニッケル水素かと思いきや

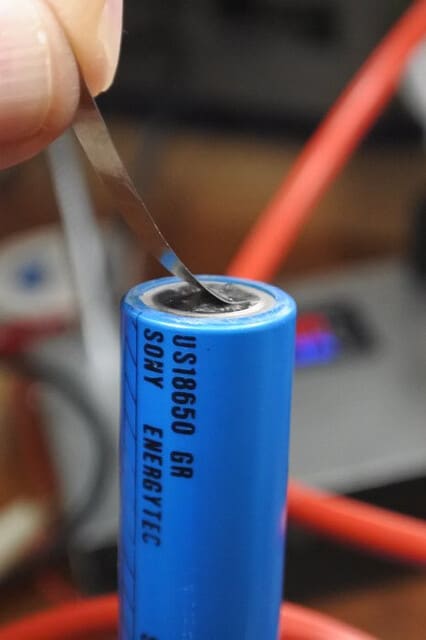

14500のリチウムイオン電池が・・・

これ,非常に珍しい。

消音タイプとあったけど,普通のタクトスイッチですね。音はします。

基板は1枚に一体成形で,コストダウン?USBのところに充電コントローラ。出力のアンテナも見えます。

実際に使用感ですが,なかなかいいです。

ちょっと注意が必要なのは,長い距離のドラッグアンドドロップ時に注意しないと,左ボタンが浮いてキャンセルになりやすいこと。これは卵形の方が遙かに操作性がいい。

マット塗装ですが,各1月使用したのですが,左ボタンのところに指蹟がでてます。でも,これはきっとどの製品でもこうなるんでしょうから,まあ合格です。

これが500円ですから,また見たらストックしようかなと持ってます。

なお,14500のLi-ionはなかなか市販品ではないようです。電池が寿命になる前にマウスの方が壊れるのでは・・・

あまり手に入らない14500を手に入れるにもいいかも。ただし,500mAHですけど,谷2000mAHとかの製品が売っているようですが,非常に高い。それに中華の表示はちょっと信頼性がねぇ・・・2000mAがはかってみると800mAだったり・・・(たとえです。実際にはかってません。)

以上物珍しがり屋のレビューでした。