マルノコをボードに取り付けた汎用スライドソーを使っているのですが,長辺を切るガイドは作ってあるのですけど,角材などを正確に切るのには,スライドガイドは付いているには付いているのですが,非常に使いづらい。いっそのこと,テーブル板ごと動かすスライドテーブルソーにしたいと思ってました。

すべてあり合わせの材料です。

マルノコの変更

まず,ちょっと前に1円で落札したHikokiのマルノコがありますので,これに交換します。このマルノコにはブレーキがついていて危なくないと思ったのです。(でもやってみたら,ブレーキはトリガを離したときに効くのであって,手元スイッチではブレーキ掛かりませんでした・・・・orz)

黄色っぽいのこがHikoki,下のHOMETOOL製の方にもブレーキ付きって書いてあった。

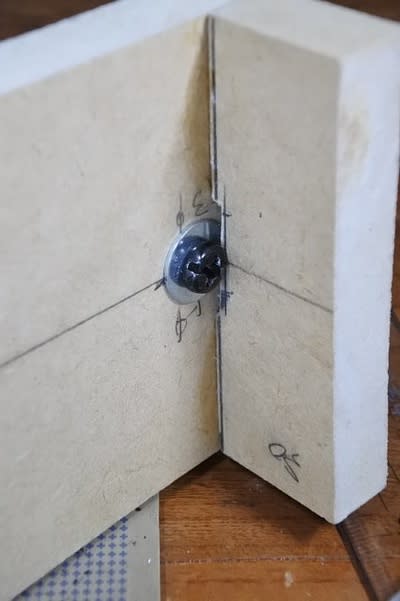

蝶ねじ締め付けレンチ

ところで,湖ののこの固定には,蝶ねじが使われているのだが,前々から締めつけしづらいと思っていた,手だけではすぐに緩んでしまう。大きめのペンチなどで締め付けていたが,ねじ山を痛める。

ぽっと閃いて,専用ジグを作ってみた。

ものはもう何十年も使っていない車の点火プラグ用レンチ。これに溝を刻んで挟み込んで回すってこと。真ん中にボルトが出ているので,ボックスレンチなどではできない。

このレンチ,昔はこれを使ってプラグを抜き,せっせとプラグをみがいたものだった。排ガス規制やエンジンがコンピュータ化されてからもうほとんど自分では整備しなくなった。昔はアイドリング調整までやったんだけど,,,

これでしっかり固定できる。(ただし力を入れすぎると蝶板の部分を壊してしまうので,加減は必要)

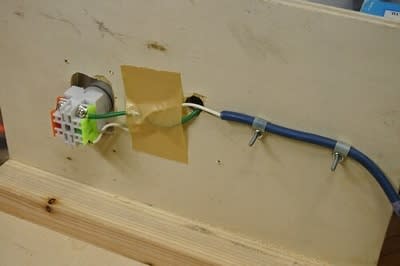

ねじのでっぱりがジャマ

ところで,このマルノコテーブル。汎用品なんで,足などを固定するのにねじが出っ張っている。

両サイドの6角ねじと私が付けて手許スイッチのねじの頭が出ているので,スライをさせるには,この上に板をかぶせなくてはならない。これが余分な手間。

スライドレールの工作

学校の机の天板があったので,4cm幅で切り出した。厚みは21mm。

これを台座の両サイドにねじの部分に穴を掘って取り付ける。

使ったのは木工ドリル歯の16mm。板錐など,現物合わせ。意外と寸法どおり開けるのが難しい。

鉄板に穴を開けてねじ止めとも思ったが,お気楽にエポキシで固めてしまった。ただ,10時間硬化のものしかなくて,固まるまで結構時間が掛かる。

スライド板を切り出し,サイドにガイドレールを取り付ける。一期目は両面テープで様子を見ながら行った。決まったら,ねじ止め。

スライドさせてきつくなはいか,ガタはないか確認。

材料の固定板

固定板の取付。歯も通るので,高さは10cmとした。

反対側にもスライド板固定用の角材。

実際に鋸で,ラインを切り出す。

動作確認

刃の高さはMAX5cmくらい。板は幅35cmくらいまで切れる。それ以上はガイドを使って切り出せるので,これくらいで十分でしょう。

いらない廃材を切ってみて,直角を確認。OK!

なお,スライド部分には滑りをよくするために,信越シリコンのKF-96を塗布しておきます。これですこぶる快調!!

これで完成。丸のこ盤は一番使う道具ですので・・・

あとは45度などの切り出しガイドを作れば鬼に金棒。まだ板材はたくさんあるから,そのうちにね!!

すべてあり合わせの材料です。

マルノコの変更

まず,ちょっと前に1円で落札したHikokiのマルノコがありますので,これに交換します。このマルノコにはブレーキがついていて危なくないと思ったのです。(でもやってみたら,ブレーキはトリガを離したときに効くのであって,手元スイッチではブレーキ掛かりませんでした・・・・orz)

黄色っぽいのこがHikoki,下のHOMETOOL製の方にもブレーキ付きって書いてあった。

蝶ねじ締め付けレンチ

ところで,湖ののこの固定には,蝶ねじが使われているのだが,前々から締めつけしづらいと思っていた,手だけではすぐに緩んでしまう。大きめのペンチなどで締め付けていたが,ねじ山を痛める。

ぽっと閃いて,専用ジグを作ってみた。

ものはもう何十年も使っていない車の点火プラグ用レンチ。これに溝を刻んで挟み込んで回すってこと。真ん中にボルトが出ているので,ボックスレンチなどではできない。

このレンチ,昔はこれを使ってプラグを抜き,せっせとプラグをみがいたものだった。排ガス規制やエンジンがコンピュータ化されてからもうほとんど自分では整備しなくなった。昔はアイドリング調整までやったんだけど,,,

これでしっかり固定できる。(ただし力を入れすぎると蝶板の部分を壊してしまうので,加減は必要)

ねじのでっぱりがジャマ

ところで,このマルノコテーブル。汎用品なんで,足などを固定するのにねじが出っ張っている。

両サイドの6角ねじと私が付けて手許スイッチのねじの頭が出ているので,スライをさせるには,この上に板をかぶせなくてはならない。これが余分な手間。

スライドレールの工作

学校の机の天板があったので,4cm幅で切り出した。厚みは21mm。

これを台座の両サイドにねじの部分に穴を掘って取り付ける。

使ったのは木工ドリル歯の16mm。板錐など,現物合わせ。意外と寸法どおり開けるのが難しい。

鉄板に穴を開けてねじ止めとも思ったが,お気楽にエポキシで固めてしまった。ただ,10時間硬化のものしかなくて,固まるまで結構時間が掛かる。

スライド板を切り出し,サイドにガイドレールを取り付ける。一期目は両面テープで様子を見ながら行った。決まったら,ねじ止め。

スライドさせてきつくなはいか,ガタはないか確認。

材料の固定板

固定板の取付。歯も通るので,高さは10cmとした。

反対側にもスライド板固定用の角材。

実際に鋸で,ラインを切り出す。

動作確認

刃の高さはMAX5cmくらい。板は幅35cmくらいまで切れる。それ以上はガイドを使って切り出せるので,これくらいで十分でしょう。

いらない廃材を切ってみて,直角を確認。OK!

なお,スライド部分には滑りをよくするために,信越シリコンのKF-96を塗布しておきます。これですこぶる快調!!

これで完成。丸のこ盤は一番使う道具ですので・・・

あとは45度などの切り出しガイドを作れば鬼に金棒。まだ板材はたくさんあるから,そのうちにね!!