BU7150アンプのゲインは,Rf1/RI1ですから,2倍となっています。これを10倍(20dB)程度にしたいと思います。Rf1が20kΩとなっていますからこれを100kΩに変更します。

100k/10k=10とします。

同様にもう1chの20kを100kに変えます。

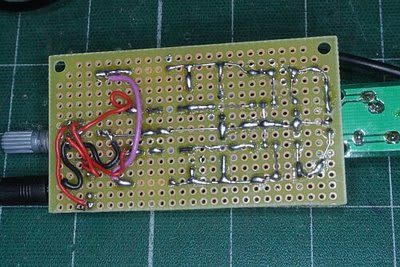

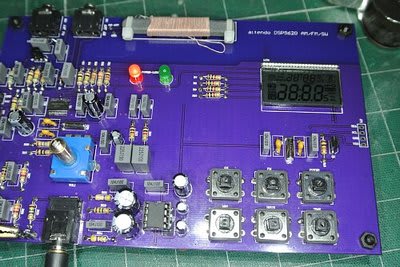

基板上では

カプリングCのCl1(0.47uF)はもう1チャンネル分も付けなければなりませんので,取り外すんでしょうね。

さて,今日の作業

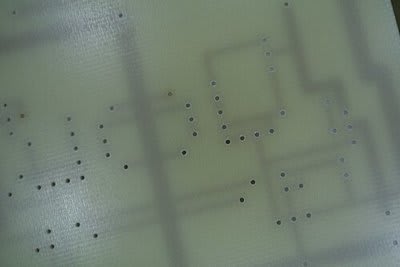

カッターでパタンカット

眼鏡を3つ重ねてやっと何とか・・・

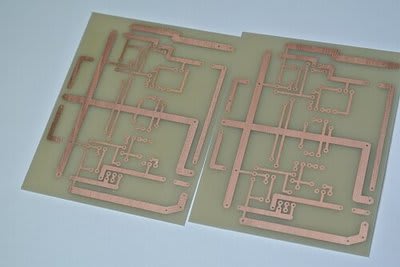

Rf1,Rf2を100kΩに変更

ついで,modeピンをGNDへ。眼鏡をつけても見えない部分の半田づけ!!

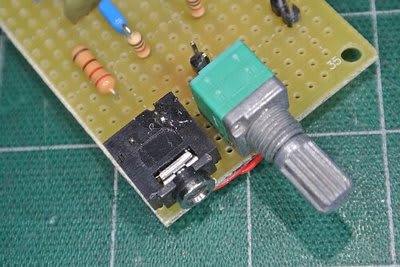

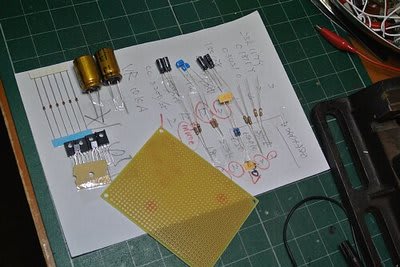

まず手持ちの線材を探しました。

0.1mmで,なんとか行きそうです。これはウレタン皮膜線なので,予備半田も大変でした。

何とか大丈夫のようです。

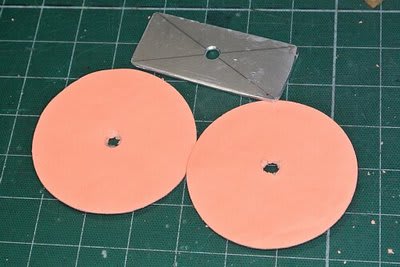

あとは,外付けの回路をどうするか,,,カプリングコンデンサーは。1uF程度を考えます。位相補正回路は,4倍以上は省略可とありましたので,カットのつもり。小さなスピーカーを鳴らす程度ですので,,,

でも,今日は,神経を使ったので,今日はここまで。

100k/10k=10とします。

同様にもう1chの20kを100kに変えます。

基板上では

カプリングCのCl1(0.47uF)はもう1チャンネル分も付けなければなりませんので,取り外すんでしょうね。

さて,今日の作業

カッターでパタンカット

眼鏡を3つ重ねてやっと何とか・・・

Rf1,Rf2を100kΩに変更

ついで,modeピンをGNDへ。眼鏡をつけても見えない部分の半田づけ!!

まず手持ちの線材を探しました。

0.1mmで,なんとか行きそうです。これはウレタン皮膜線なので,予備半田も大変でした。

何とか大丈夫のようです。

あとは,外付けの回路をどうするか,,,カプリングコンデンサーは。1uF程度を考えます。位相補正回路は,4倍以上は省略可とありましたので,カットのつもり。小さなスピーカーを鳴らす程度ですので,,,

でも,今日は,神経を使ったので,今日はここまで。