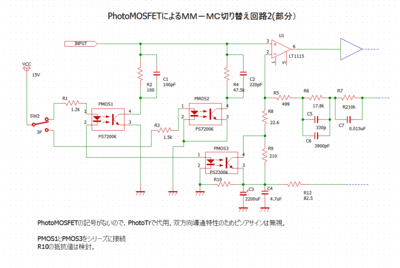

アナログスイッチ用のフォトMOSFET=PS7200K-1Aが届きましたので,早速取り付けました。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-08268/

これを6個使います。

あえてSMDにしたのは,ベタアース部分をに溝を掘ってランドができるのではないかと思ったから。

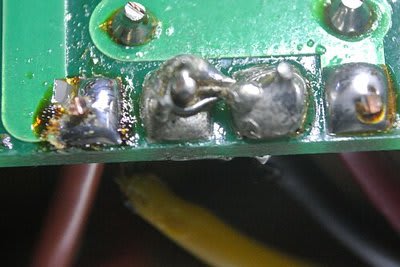

現物を見てランドを刻んでみました。

おおざっぱに溝を描いてみて,,,

カッターナイフで溝を切り,ランド部分の見当を付けて

レジストをむく。

SW1(ゲイン切替)の部分も同様に削る

半田付け。

完了!

あとはVccにブリーダ抵抗をかまして配線を引き回すだけ。

そろそろ面倒くさい金工に取りかかろうか・・・・

【追記】

前回,PasSのライブラリーにP7200SKがなくて,仕方なしに6Pのソケットで代用したと書いたら,早速てるさんが作ってくれました。

てるさんのサイトご紹介↓

http://www.geocities.jp/elekousaku/

ありがたく頂きます。

ありがとうございます。リレーホルダーができました。

で,早速書き換え!

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-08268/

これを6個使います。

あえてSMDにしたのは,ベタアース部分をに溝を掘ってランドができるのではないかと思ったから。

現物を見てランドを刻んでみました。

おおざっぱに溝を描いてみて,,,

カッターナイフで溝を切り,ランド部分の見当を付けて

レジストをむく。

SW1(ゲイン切替)の部分も同様に削る

半田付け。

完了!

あとはVccにブリーダ抵抗をかまして配線を引き回すだけ。

そろそろ面倒くさい金工に取りかかろうか・・・・

【追記】

前回,PasSのライブラリーにP7200SKがなくて,仕方なしに6Pのソケットで代用したと書いたら,早速てるさんが作ってくれました。

てるさんのサイトご紹介↓

http://www.geocities.jp/elekousaku/

ありがたく頂きます。

ありがとうございます。リレーホルダーができました。

で,早速書き換え!