猛暑の日曜日、幽霊画を多く集めた夏らしい展示を観に、東京藝術大学美術館に出かけました。

お目当ては、「うらめしや 冥途のみやげ」展です。

千葉市の自宅から上野までは約40キロありますが、道が空いていて、上野公園地下駐車場まで40分ほどで到着。

まずは洋食の老舗、黒船亭で昼をしたためてから、歩いて美術館を目指しました。

およそ800メートルほどですが、炎天下の熱行で、えらく遠く感じました。

企画展示の入り口は、まるでお化け屋敷のように暗く、おどろおどろしい雰囲気を醸し出していました。

幽霊画というのは大きく二つに系統が分かれるようで、ほとんど美人画のように美しいものと、おそろしく薄気味悪くてグロテスクな絵が展示されていました。

ほとんどがガリガリに痩せてお歯黒をつけた女の絵ですが、円山応挙の幽霊は、頬がふっくらして少女のようであり、恐怖を駆り立てる類のものではありません。

それにしても、怪談話や幽霊画でぞっとし、ヒヤッとして涼しくなるなんて、ずいぶん悠長な話ですね。

むしろ悪い汗をかいてよけい不愉快になるのではないかと思いますが。

今は冷房がありますから、怪談だの風鈴だの打ち水だの、ほとんど気休めとしか思えない方法で涼をとる必要がありません。

今日は浅黄色の夏の着物にパナマ帽といういでたちで出かけましたが、上野公園のあたり、けっこう和装の若者を見かけました。

最近若い人の間で着物が密かなブームになっているという話は本当のようです。

もっとも、ほとんどは浴衣で、私のような夏の着物を着用した者はみかけませんでしたが。

昨日は千葉県佐倉市の川村記念美術館に出かけました。

「スサノヲの到来」展を観るためです。

穏やかに晴れて暖かく、まずはきれいに整備された庭の菜の花がお出迎え。

千葉市出身の同居人によれば、菜の花は千葉県の県花だそうです。

しぶいですねぇ。

さらには意味不明のオブジェが。

美術館らしいといえばらしいように感じます。

展覧会は、まずは土偶から始まり、一瞬、美術館ではなく博物館に来たような錯覚に襲われます。

その後、古代から現代までのスサノヲをモチーフにした作品群がこれでもかと並んでいました。

スサノオノミコトといえば、言わずと知れた天照大神の弟神で、八岐大蛇を退治した話が有名ですね。

また、荒ぶる神として、様々な不行状があり、神々から嫌われたダーク・ヒーローとしても知られます。

それら神話に描かれたスサノヲのイメージは、いかにも猛々しいもの。

しかし、自分を追放した姉神を恋うたり、弱弱しい面も併せ持っており、なかなかに興味深いものでした。

ただ、美術鑑賞をしているという気分になれず、神話から古代のお勉強をしにきたような気分になったことは、やや残念です。

予断ですが、別棟にあるイタリアンの店は安価で、味も薄味、しかも豪華で、お勧めです。

なんでも美術館には入らず、イタリアンのお店を予約して来る人もいるのだとか。

変な話ですが、ここでの昼食が最も美的体験だったように感じます。

車で行ったのでワインが飲めなかったのは痛恨事ですが。

今日は珍しく千葉県立美術館に出かけました。

ここは箱物は立派ですが、何しろ予算が涙金ほどのため、通常、県内の中高生や美術サークルの人々の貸し会場みたいになっています。

ここで学芸員をやっている友人がおり、彼から聞いた年間予算では、とても大規模な企画展示など出来ようはずもありません。

それに比べ、千葉市美術館は、どういうからくりか、小規模ながら興味深い企画展示をたびたび行っているため、よく出かけます。

貧乏な千葉県立美術館が、なんと平山郁夫展を開催したというのですから、さしてかの画家に興味がない私としても、出向かざるを得なかったというしだい。

平山郁夫というと、なんとなく茶色っぽい、砂漠を行くシルクロードの絵画を思い浮かべますが、多くの画業の間には、様々な作品を残しています。

シルクロードの絵もそうですが、仏画、日本の風景画、人物画、果ては抽象画まで。

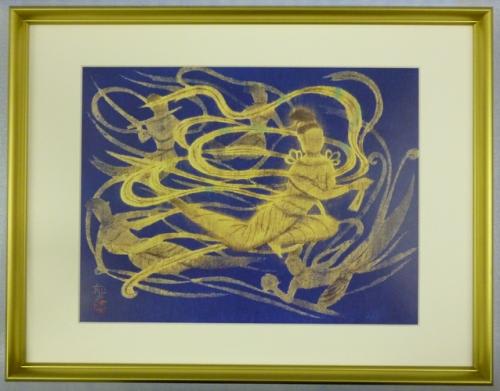

中でも私は、飛天という作品に心惹かれました。

飛天です。

飛天とは、如来の周りを飛び回って仏を礼賛する、一種の天使です。

古くは翼が描かれていたという説がありますが、今見られる仏教美術の飛天には翼はなく、ただひらひらと飛んでいます。

そしてまた、飛天は如来の周辺を固める脇役というイメージが強いですが、上の絵には如来が描かれておらず、飛天だけが描かれているのが特徴的です。

画像では分かりにくいですが、実際に絵を見ると、非常に躍動感があふれ、さらに金と青のコントラストも見事なうえ、幻想的な雰囲気を醸し出し、良い感じです。

ただ、展覧会全体を俯瞰してみると、平山郁夫という人は東京藝術大学の学長を務めたくらいで、純粋な芸術家という感じがしません。

どこか批評家っぽいというか。

それが、私を欣喜させる力強さの不足に繋がっているように思います。

もちろん、それは私の好みの問題で、この画家に感応する力を持ち合わせなかったというに過ぎず、この人が現代美術界の巨人であったことは間違いないでしょう。

展覧会のなかに、平山郁夫の言葉として、建物であれ自然であれ、そこに長い人々の営みや歴史を感じた時、絵筆を取る気力がわく、といった意味の言葉が掲示されていました。

なるほど、それなら私の美的感覚と合うはずがありません。

私は生身の人間の激しい営みを感じると興味が失せ、うそ臭い偽物にこそ現われる純粋な美を好むのですから。

今日は日本橋の三井記念美術館に出かけました。

雪と月と花展を観るためです。

まずは車を日本橋三越の駐車場に停めました。

三越で3,000円以上買い物をすると90分無料になるうえ、超過しても30分200円とお得です。

お昼に着いたので、三越の中華屋で海鮮塩ラーメンを食しました。

二人で食べて、もう3,000円を超えました。

海鮮出汁の効いた上品な味わいで、絶品でした。

その後呉服売り場を冷やかしました。

呉服専門店を除けば、おそらく首都圏で一番広い売り場面積を誇っているものと思われます。

さすがは越後屋呉服店を前身とするだけあります。

その後、美術館へ。

雪と月と花といえば、本朝の美意識の三本柱とでも言うべき存在で、私はしばしうっとり。

三井家所蔵の名品が並んでいましたが、なんといっても円山応挙の筆になる国宝、雪松図に止めを刺すでしょう。

円山応挙といえば幽霊画が有名ですが、こちらも張り詰めたような冷たい空気が感じられるようで、圧巻でした。

チラシで観るのと実物とでは、あまりにも異なる印象を与えます。

美術作品は印刷物と実物で異なる印象を与えるものとはいえ、ここまで明白に違っているのも珍しいでしょう。

まさに百聞は一見にしかず。

この屏風絵の一部に幽霊画を書き足したらどうなるだろうと、怖いものが大好きな私はよけいなことを考えずにはいられませんでした

美術館を出るとき、職場の後輩が夫婦で現われ、私は気付かなかったのですが、後輩のほうから声をかけて来ました。

私の着物に羽織り、角袖コートというスタイルに少々驚いていたご様子でした。

こんな偶然もあるんですねぇ。

美術鑑賞をするといつも、かなり疲労します。

じぃっと観るうえに、歩き回るからでしょうか。

珈琲などいただいて疲れを癒し、帰宅の途につきました。

これから風呂に入って真鯛の刺身とたこぶつで熱燗でもやるつもりです。

こんな日が続けば嬉しいのですが。

今日は千葉市美術館に出かけました。

「鏑木清方と江戸の風情」展を観るためです。

この画家は明治30年頃から昭和40年代まで長く活躍した画家で、儚げでうつろな美人画が有名です。

同時代に活躍した、やはり美人画で有名な上村松園と並び称せられますが、上村松園の美人画は、ただ綺麗に過ぎ、鏑木清方のほうがセクシャルな感じを受けます。

上村松園が女性だったせいでしょうか。

で、時代を追って作品がずらりと並べられていたのですが、初期の挿絵を中心とした美人画はじつに活き活きとして、儚げながらも健康的な美を感じさせるのに対し、晩年、自身が幼少期を過ごした明治半ばの、江戸情緒を色濃く残す風俗を描き出した絵画群は、ぞっとするほど美的ながら、そこに描かれている人々に生気が感じられないのです。

まるでノスタルジックで美しい幽霊ででもあるかのような。

なんとなく、映画「異人たちとの夏」を思い出しました。

|

あの頃映画 「異人たちとの夏」 [DVD] |

| 風間杜夫,秋吉久美子,片岡鶴太郎,永島敏行,名取裕子 | |

| SHOCHIKU Co.,Ltd.(SH)(D) |

解説では、関東大震災で彼のふるさと、東京が大きく変貌したのみならず、東京大空襲、それに続く戦後の変化などで懐かしい東京は記憶の中にしか存在しなくなり、年老いた画家はそれを追慕するかのように明治半ばの風俗を描き出した、と言うのです。

私は会場冒頭にある初期の美人画と、会場の最後に飾られた最晩年の明治半ばを追慕した風俗画を比較するため、何度も展覧会場を行ったりきたりして、画家の魂の漂流の激しさに感応したのか、最晩年のノスタルジックな風俗画を前にして、落涙を禁じえませんでした。

なんとも疲れる美術鑑賞で、ここまで絵画に疲労させられたのは、シャガール展やモロー展以来ですねぇ。

しかし疲労するということは、それだけ私の精神が画家の魂に激しく感応したということで、素晴らしい美的体験であったと言う他ありません。

画家は関東大震災、太平洋戦争を生き抜き、戦後は変わりすぎたふるさとを捨てて鎌倉に移り住み、昭和47年、93歳の天寿を全うしたそうです。

私は単に人混みが厭でふるさとからお隣、千葉に脱出したへなちょこ野郎で、それは平和な時代だからこそ許される贅沢であったのかと、今さらながら感じ入ったしだいです。

夢まぼろしの中にいるような、素晴らしい日曜日を過ごせたことは、私の喜びとするところです。

|

鏑木清方 (新潮日本美術文庫) |

| 日本アートセンター | |

| 新潮社 |

気持ちよく晴れた秋分の日。

昨日休暇を取った私にとって、4連休の最後の日でもありました。

なんということもなく、千葉市中心部を散策しました。

千葉三越を冷やかすと、8月に80歳で亡くなった俳優で画家でもあった米倉斉加年の作品を数多く販売していました。

夢野久作の小説の表紙などを手がけた彼。

金子国義と竹久夢二の間のような幻想的な画風に、しばし酔いしれました。

浮世絵ならぬ憂世絵を名乗っていましたね。

読めば気が狂うといううたい文句の夢野久作の大作「ドグラ・マグラ」の表紙絵です。

まさにこの表紙の角川文庫版を高校生の頃耽読したことを思い出しました。

|

ドグラ・マグラ (上) (角川文庫) |

| 夢野 久作 | |

| 角川書店 |

|

ドグラ・マグラ (下) (角川文庫) |

| 夢野 久作 | |

| 角川書店 |

他にも、

のような、独特の美的世界が展開されていました。

お値段は概ね10万円から20万円。

絵画としては、高いほうではないかもしれませんね。

そうはいっても、私に購入するほどの財力はありませんし、あったとしても、家に飾るには少々妖しすぎます。

名脇役として活躍した彼の、もう一つの顔を見せ付けられました。

老俳優はこれらの絵に、何を込めたのでしょうね。

演劇とはまた違った美への執着か、魂の発露か、あるいはまた、インスピレーションに導かれるままに描いた純粋な美的世界か。

氏のご冥福をお祈りせずにはいられません。

![]()

にほんブログ村

![]()

美術館・ギャラリー ブログランキングへ

今日は千葉市美術館に出かけました。

観に行ったのは、「浮世絵に描かれた子どもたち」展です。

正直、浮世絵にこれほど子どもに材を取った物が多くあるとは知りませんでした。

浮世絵と言えば、美人画、風景画、役者絵、春画などですから。

七五三の絵やら寺子屋の絵やら、悪戯する子どもの絵やら、ずいぶん多彩で、愛らしくもあり、憎たらしくもあり。

そういえばコクトーの小説に、「恐るべき子供たち」と言う作品があり、映画化もされました。

|

恐るべき子供たち (光文社古典新訳文庫) |

| 中条 省平,中条 志穂 | |

| 光文社 |

|

恐るべき子供たち [DVD] |

| ジャン・コクトー | |

| 東北新社 |

純真なようで邪悪な思春期の子供たちを描いた作品で、多くの子供たちは彼らに共感したのではないでしょうか。

大人から見る子供と、子供が自己認識する子供というのはずいぶんかけ離れているのではないかと思います。

七つまでは神のうち、などと言って、体力が弱く、いつ亡くなってしまってもおかしくない、儚い存在ともされていますね。

今回の展覧会では、それら儚くも邪悪でいながら、どこまでいっても愛らしい、子供の矛盾に満ちた性が、存分に味わえたものと思います。

今日は暑いなか高速を飛ばし、世田谷美術館へ出かけました。

せいぜい40キロに満たない都心部と違い、片道65キロ。

少々疲れました。

砧公園の中にある美術館なので、格安で砧公園の大駐車場に停められるのはありがたいですねぇ。

お目当ては、「ボストン美術館 華麗なるジャポニスム」展です。

日頃、印象派の絵画を好まない私ですが、幕末から明治にかけて、流行と言うより狂乱、とまで、欧米の美術評論家に言わしめた日本美術への欧米人の熱狂振りが、彼ら自身の美術にどう影響を与えたのか、見てやろうと考えたわけです。

想像以上に影響を与えたようでした。

まんま浮世絵を模写したような絵画から、モチーフだけをパクッて油絵にしたのまで。

ただ、日本人の目から見ると、やはりどうしてもどこか滑稽な、架空の日本が描かれていたような気がします。

まぁ、無理もありませんが。

またしても和装で出かけ、私自身が展示物と化してしまいました。

帰りは車をとめて、そのまま近所の魚屋に行き、活ヒラメの刺身と魚屋自家製の中落ちを手に入れました。

ここにも何度も和装で出かけていますが、大将、いつもでっかい声で「粋だねぇ」と叫ぶので、少々辟易しています。

今日は日本橋の三井記念美術館に出かけました。

お目当ては、「超絶技巧! 明治工芸の粋」展です。

車を都営八重洲地下駐車場にとめ、ぷらぷら歩いて美術館を目指しました。

あんまり陽射しが強かったので、途中、高島屋で帽子と手ぬぐい2本を購入しました。

しめて2万5千円の散財です。

着物で出かけたので、とても堅気には見えなかったらしく、何度も二度見されました。

こんな感じです。

浴衣姿の男女は時折見かけましたが、夏の着物をまとった男は一人も見ませんでした。

わが国本来の衣装なのに、嘆かわしいことです。

展覧会は、工芸というだけあって、じつに手の込んだ、細工の細かい象牙や金細工、漆工などが並んでいて、しかも明治時代ということでわりと保存状態が良く、ほとんど新品のようで、ため息がもれました。

しかも、知らずに行ったのですが、着物割引というのがあり、1,000円のところ700円で入場できました。

ただ、いわゆる芸術作品とは違い、何か心をわしづかみにされるような力強さは感じられず、残念でした。

晴天に恵まれた土曜日。

渋谷に向かいました。

ヒカリエの「川本喜八郎人形展」とBunkamuraで開催中の「シャヴァンヌ展」を観るためです。

車を京葉道路から首都高速3号線へと走らせ、散歩をも楽しむため、あえて神宮球場駐車場に駐車しました。

ここは1時間500円。

本当は1時間400円の日本青年館に停めたかったのですが、残念ながら満車。

それでもこの辺りのコイン・パーキングは1時間800円が当たり前なので、まずまずです。

国立競技場では高校サッカーを開催しており、大変な人出でした。

神宮外苑から表参道方面へと裏道を歩くと、筒井康隆邸が。

堂々と表札を出していました。

先日「偽文士日碌」を読んで表参道に住んでいることは知っていたのですが、細かい場所までは知らず、偶然見つけてしまいました。

良い場所に住んでいますねぇ。

|

偽文士日碌 (角川書店単行本) |

| 筒井 康隆 | |

| KADOKAWA / 角川書店 |

さらに渋谷へと歩き、ヒカリエで牛タン定食を食いました。

結構なボリュームで、飯は半分ほど残しました。

続いて同じヒカリエにある展覧会場へ。

無料と言うことで、ごく狭い会場でしたが、鬼気迫る人形達に圧倒されました。

人形ってなんだか不気味ですね。

15分ほど鑑賞し、Bunkamuraへ。

地下の喫茶店で濃い珈琲を飲んで体を休め、「シャバンヌ展」へ。

私は最近まで知らなかったのですが、私が最も好む耽美的な象徴派の先駆けと言われている画家だそうで、ギリシャ神話などに材を取った名画が所狭しと並べられていました。

しかしどうしても、後のきらびやかな象徴派に比べると、大人しい感じがして、もう一つでした。

勉強にはなりましたが。

美術鑑賞をするといつもそうですが、どっと疲れ、帰りは東京メトロ銀座線で渋谷駅から二駅目の外苑前駅に出、290席もある巨大なベローチェで今度は薄い珈琲を飲み、シガリロをくゆらせて帰宅の途につきました。

散歩あり、美術展2つ鑑賞あり、片道50分のドライブありと、盛りだくさんな一日でした。

大いに満足。

これから中華のデリバリーを取って一杯やろうかと思います。

今日の歩数は10,181歩。

なんとか1万歩を超えることが出来ました。

三連休は良いスタートを切りましたねぇ。

夢は見るものではなく、かなえるものだ、という言説を時折耳にします。

私はこの言説に、ひどい違和感を覚えます。

私がイメージする夢とは、日がな一日温泉に浸かって過ごしたいとか、毎日凧揚げをして暮らしたいとか、釣り三昧の毎日を送りたいとか、浮世離れしたものです。

しかるに、多くの人が語る夢は、プロ野球選手になりたいだとか、流行歌手になりたいだとかいうものです。

それは夢と呼ぶにはあんまり生臭過ぎはしませんか?

それは夢と言うより、理想の職業とでも呼ぶしかないものでしょう。

純粋さが感じられません。

かつて私は小説家として売れて財を成したいと思っていました。

それはやはり、夢というよりは野心、野心と呼ぶよりは野望、さらには欲望であろうと思います。

私が今夢に描くのは、それこそ夢のように美しい耽美主義の絵画に接したり、この世ならぬ予感に満ちた小説や映画などの物語に耽溺したりして、浮世離れした美や恐怖に溺れながら、夢とも現ともつかぬ世界に浸り、現実を忘れて生きることに他なりません。

かつては私自身がこの世ならぬ物語を作るのだと、野望に燃えていましたが、それはあんまり面倒くさいことです。

この世には私が好む美と恐怖をモチーフにした物語や美術を創造する才能に恵まれたあまたの人々がいます。

私はそれらの人々が紡ぎ出す物語や、描き出す美術に触れて、ただうっとりすれば良いのです。

これ以上の快楽がありましょうや。

また、何も現代を生きるクリエーターのみならず、過去、あまりにも多くの才能豊かな人々が、鋼のごとく美しく、色褪せることのない世界を作り出してくれました。

私はそれら古典芸術を十分に堪能する時間が足りないと感じています。

私が思うのは、夢というロマンティックな言葉を、野心や欲望と一緒にして欲しくないということです。

この世も捨てたものではありません。

美しいものや、まがいものの怖しい物事がごまんと溢れているのですから。

雨の土曜日、首都高速を飛ばしてパナソニック本社内にある汐留ミュージアムに出かけました。

お目当ては、「モローとルオー 聖なるものの継承と変容」展です。

ギュスターブ・モローは、私が最も偏愛する絵描きです。

ジョルジュ・ルオーは、フランス国立美術学校でモローが教授を務めていた頃、最も才能を高く評価した愛弟子です。

2人は頻繁に手紙のやり取りをし、「わが子、ルオー」、「偉大なる父」と呼び合う、互いの才能を認め合う師弟でした。

モローは印象派全盛の19世紀末のフランスにあって、ギリシャ神話から題材を採った絵画や、わずかですがキリスト教の宗教画など、およそ印象派とは正反対の、神秘的で耽美的な絵を多く残した、象徴主義の巨匠とされています。

わが国では今も印象派が大人気ですが、解せません。

印象派の絵は健康的に過ぎ、どうも肌に合いません。

一方弟子のルオーは、敬虔なキリスト教徒として、宗教画を多く残しました。

2人の作品群を今日じっくり見比べて、私は圧倒的にモローの絵に惹かれました。

モローの絵の前では、10分でも20分でも立ち尽くしてしまいますが、ルオーの絵の前には1分といられません。

主持ちの芸術には、どうしても馴染めません。

主が宗教であれ、共産主義であれ。

2人が同じ聖女カエキリアを題材にした絵が並べられていましたが、似て非なるものです。

左がモロー、右がルオーです。

モローはオルガンに手を置いたカエキリアが天使と会話している様子を描いていますが、天使というよりお化けに見えます。

なんとも不気味で、それでいて耽美的です。

それに比べて、ルオーはいかにもな感じで、面白味がありません。

一角獣を裸婦が手なづける絵です。

一角獣は気性が荒く、乙女でなければ手なづけられない、とされているわけですが、上の絵を観ると、一角獣と乙女が同類のように見えます。

私はこの絵を観て、一角獣のイメージが変わりました。

一角獣は怖ろしい怪物のようでいて、人間もまた、それと同類の怪物なのでしょうねぇ。

モローはそんなメッセージなど考えなかったかもしれませんが。

上の絵は両方ともモローです。

左の絵は神の王の本質を見てしまった女を描いていますが、神の王が死人のように生気が無いのに比較し、女は生き生きと描かれています。

この絵は今日の展覧会でひと際大きく、目を引きました。

なぜ神の王には表情がなく、しかも青白いのでしょうね。

その謎を探るべく、30分ほどもこの絵をにらみつけていましたが、分かりません。

右の絵は分かりやすいですね。

石引きの男の苦痛を描いています。

さほど広くも無い美術館でしたが、お気に入りのモローの絵がたくさん並んでいて、つい、長居してしまいました。

観ている時は感じませんでしたが、美術館を出て、どっと疲労を感じました。

喫茶店で珈琲などいただき、シガリロ(煙草大の葉巻)をくゆらせて、家路に着きました。

雨の土曜日としては、最高の一日となりました。

中トロと赤貝の刺身を手に入れましたので、展覧会の感想を語り合いつつ、これから同居人と一杯やろうかと思っています。

今夜、いよいよ伊勢神宮の内宮で式年遷宮のクライマックスとも言うべき遷御の儀が営まれますね。

ご神体が新正殿に移る儀式です。

150人もの神職が式年遷宮のためだけの衣装に身を包み、厳かに行われます。

それにしても式年遷宮とは世界に例を見ない不思議な儀式です。

20年ごとに社殿を全て新築するのですから。

一説には、1300年ほど前から行われているとかで、古い技術の継承や、清浄を重んじる神道の精神から、天照大神を祀る伊勢神宮の社殿は常に新しいほうがよい、と言ったことが理由と考えられますが、正確にいつ、どういう理由で始まったかは謎のままです。

|

伊勢神宮のこころ、式年遷宮の意味 |

| 小堀 邦夫 | |

| 淡交社 |

近年のパワー・スポットブームで、伊勢神宮にお参りする人はずいぶん増えているようです。

近代建築に大きな影響を及ぼしたブルーノ・タウトが、伊勢神宮を訪れて、「稲妻に打たれたような衝撃をうけた」と語ったのは、有名な話です。

また、ノイトラは、桂離宮をはじめとする、わが国の伝統建築に接し、「私の空間の処理と自然に対する感性と、完全に一致した。私は生涯求めてきたものに出会った。私はもはや孤独ではなかった」と、絶賛したと伝えられます。

ブルーノ・タウトは、著書のなかで、「ヨーロッパへの日本の影響は強大であった。今日の近代建築が世にでたころ、すなわち1920年前後にヨーロッパ住宅の簡素化に最も強い推進力を加えたのは、大きな窓や戸棚を持ち、まったく純粋な構成を有する、簡素にして自由を極めた日本住宅であった」と、述べています。

|

ニッポン ヨーロッパ人の眼で見た (講談社学術文庫) |

| 森 とし郎,ブルーノ・タウト | |

| 講談社 |

20世紀初頭の欧米の建築家の多くは、日本建築の美意識を師と仰ぎ、それぞれに新しい建築を模索したのでしょうか。

日本の伝統建築の白眉が、伊勢神宮に60以上存在する社殿群であることは間違いないでしょう。

それはシンプルを究め、虚飾をこそぎ落とした機能美と、森林や石などの自然と一体となった美と言うべきでしょう。

ただ、残念ながら、伊勢神宮にお参りしても、我々下々の者はその全貌を見ることができません。

高い木の塀に蔽われて、中に入ることが許されませんから。

ハイテクの国でもあり、ヲタク文化などのポップ・カルチャーを発展させたわが国が、同時に極めて古い儀式を頑なに守り、今も次代へとつなげていこうとする姿は、外国人から見たら不思議に写るでしょうねぇ。

日本人の私でも不思議ですから。

これからも、古い伝統を守っていきたいものだと思います。

|

伊勢神宮 (楽学ブックス) |

| Kankan | |

| ジェイティビィパブリッシング |

今、横浜のそごう美術館で「幽霊・妖怪画大全集」なる展覧会を開いているそうです。

しかも、様々な妖怪を集めてYKI48と称し、総選挙という名の人気投票を行うとか。

じつに馬鹿馬鹿しくて面白そうな企画ですねぇ。

YKIとは、おそらく妖怪の略でしょうねぇ。

しかも、あなにもタタリ隊だとか、チーム魍魎だとか、妖怪戦隊ヒョウキンジャーだとか、ユニットまで作っちゃって。

わが国の人々の遊び心というのは、心憎いまでに素敵です。

このような企画は、私が勤める学術機関では到底不可能です。

美術館といえども、民間が企画する物は一般受けして集客が見込めそうなことを第一に考えるのですねぇ。

上の絵なんか、怖いというより滑稽です。 こちらはいかにも気味が悪いですねぇ。

こちらはいかにも気味が悪いですねぇ。

ぜひ行ってみたいと思う反面、横浜そごうでこんな展覧会を開いたのでは、多分人の頭を観に行くようなものでしょう。

以前、東京国立近代美術館に「上村松園」展を観に行った時や東京国立博物館に「密教美術」展を観に行った時がそうでした。

面白そうな企画でも、キャパシティを超える客が押し寄せたのでは、行く気が失せます。

そこらへんのさじ加減が難しいところですねぇ。

今朝、NHKの番組で楽焼15代目当主、楽吉左衛門の特集が放送されており、興味深く観ました。

楽家はおよそ400年前、利休が求める黒茶碗を製作した長次郎にまでさかのぼります。

三井記念美術館所蔵の長次郎の黒茶碗、国宝だそうです。

戦国末期、太閤殿下の派手好きもあり、きらびやかな茶道具や美術がもてはやされた頃、利休と長次郎のコンビが生み出す渋い黒茶碗は、世に衝撃を与える、革新的なものだったでしょう。

その後わが国の文化の核を成すことになる、侘び寂びという精神の美術史上の出発点と言ってよいものです。

長次郎を継いだ2代目は太閤殿下から聚楽第の楽の字をもって姓を与えられ、以来、楽焼は脈々と現代に受け継がれています。

当代の吉左衛門は若い頃彫刻家を志し、東京藝術大学に進み、さらにはイタリアに留学しますが、芸術製作の何たるかに悩みに悩み、やがて日本文化に目覚め、家業を継いで茶碗を焼くことを決意、以来30年間、伝統的な黒茶碗を作りつつ、前衛的な茶碗製作にも挑み、高い評価を得ています。

かなり現代アートに近づいていますね。

さらにパワーアップ。

造形美を目指すに際して、最後は窯の火にゆだね、焼き上がるまでどうなるか分からないというのは、製作者としては不安でもあり、楽しみでもあることでしょう。

昔、大樋焼に惹かれて金沢に在る大樋焼の美術館に出掛けたことがあります。

こちらは元々楽焼から分かれて金沢で焼き物を始めたものだそうで、大きなくくりでは楽焼の一部に入れられるそうです。

大樋焼は黒もありますが、赤が多いのが特徴で、逆に赤が多いから黒が目立つ感じでしたねぇ。

見事な赤です。

こちらも赤が基調ですねぇ。

もともとは茶碗製作は職人の仕事であったに違いありませんが、茶道がわが国の精神文化の一翼を担い、明治のご維新以降は必ずしも武家や公家のものだけではなくなり、戦後の高度成長とともに、一般庶民の、特に中年女性の人気を集めるに従い、茶道具は単なる道具ではなく、芸術作品とみなされるようになりました。

初代長次郎はびっくりしているでしょうねぇ。

そしてまた、現代、楽家や大樋家に生まれてしまい、さしたる焼き物の才能が無かった場合、これは悲劇的でしょうねぇ。

九谷焼や、大陸の東洋青磁、欧州のマイセンなどは、完璧な計算された美であり、一種の機能美であろうと思いますが、楽焼は偶然の産物めいた自然美に近いところがあり、完璧であるよりも自然であることを良しとするわが国の美意識が、楽焼を生み出したものと思います。

当代の吉左衛門、西洋美術から日本美術に回帰して30年。

60歳の今もなお、時分の花を咲かせようと、精進怠りない様子でした。

私のような怠け者には真似できない、美を追求するその精神に脱帽です。