神戸ノート。

ほんの一部ではあるようだけれど、密かな話題になっているのか?

そんな風に思ったのは、地下鉄のフリーペーパー「metro mini」に、そういう記事があったから。取り扱っている店として、吉祥寺の「36(sablo)」という店が紹介されていた。

僕は神戸出身なので、やっぱり小学校の頃は、確かにその「神戸ノート」を使っていた。ノートなんて何でも良かったのだろうけれど、どういうわけか、「神戸ノート」を使わざるをえないような空気が、あった気がする。みんな使っていたし、ノートの提出の時など、ひとりだけ違っていると、目立ったから。それに、使い始めると、結構使いやすかった。

「神戸ノート」を使うことは、小学校の頃の僕にはあまりに当たり前のことだったので、それが全国的に見て、ちょっと変わっているということは、これまで考えたことが無かった。だが、よくよく考えてみると、確かにちょっと変わっていたかもしれない。全国の自治体で、こんなことをやっている場所が、どれだけあるのだろう。

それに、神戸には、「神戸体操」というものもあった。神戸の公立の中学校では、ラジオ体操のかわりに、この「神戸体操」をやっていた。整理体操なのだが、腕立て伏せとかも入っている、多少ハードなものだ。今ではもう忘れてしまったが、学生時代は、一日に一度はやらされていた気がする。

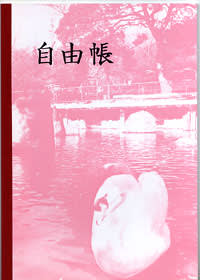

帰りに、その「36」に寄って、「自由帳」を一冊、買って来た。

本当は算数のノートが欲しかったのだが、そこには、3、4年生用のノートしかなかったので、全学年共通の「自由帳」にした。ただし、これもA4サイズで、僕がよく使っていたのは、B5サイズ。神戸の小学生なら、この自由長に漫画を描いていたという人も結構いると思う。だから、この白鳥の自由帳に、思い入れのある人も、結構いるんじゃないか。僕も、そうだった。ヘタクソだったが、ちゃんとコマ割りをして、描いていたっけ。

例えば、このような絵。

例えば、このような絵。