音名というのは五線譜の上の一音一音の呼び名のことです。これを普通私たちはド・レ・ミと呼ぶのですが、これはイタリア語です。このド・レ・ミに対応する英語がC・D・Eです。ドイツ語も英語と同じC・D・Eですが、読み方が違って、ツェー、デー、エーになります。もちろん日本語音名もちゃんとあります。ド・レ・ミは日本語で言うとハ・ニ・ホです。

ドレミの歌をハニホの歌に変えて歌う人はいないので、ハニホヘトイロという日本語読みは定着していないのかといえば、そうではありません。ト音記号とかヘ音記号という音部、それにニ短調とかハ長調とかいう調性、こういうところにはちゃんと日本語読みが使われているのです。イタリア語読みと日本語読みを場所によって使い分けているのですね。

学校ではこうして普通にドレミやト音記号という、二カ国語をごちゃまぜにした音楽の授業をやっているようです。さらに私の場合、中学生の時に新しいピアノの先生について、レッスンで驚いたのは、その先生が音名や調性名についての指示をドイツ語読みでやることでした。例えば、「レの♭」の音のことを「デス(Des)」「ハ長調」のことを「ツェー・ドゥア」、「ニ短調」のことを「デー・モール」という風におっしゃるのです。

音大に入るとこの傾向は益々顕著になって、音名や調性については授業でも仲間同士でもドイツ語読みが当たり前でした。それ以来私の頭の中ではこれが主流になっています。ところがこれだけではまだ済まなくて、これに英語読みが加わります。クラシックではなくても、例えばギターなどの教則本を手にしたことのある人は、コードの名前がCメイジャーとか、Dマイナーと書いてあるのをご存知だと思います。これがその英語表記です。「C major」はハ長調、「D minor」はニ短調のことです。最近はアメリカで出版されたピアノの子供用教材にとても良いものがあるので、それを使うともちろん中身は英語表記。ホ長調でもE dur(エー・ドゥア)でもなく、E major(イー・メイジャー)となります。

さてこれで、私達日本人は音楽を学ぶのに四ヶ国語を駆使して(?)いるということが分ります。これって大変?!

私は学校の先生ではないので「こういう風に指導しなさい」という決まりごとに縛られてはいません。それだけに、生徒を指導する時に何語を中心にして覚えさせるのがいいか、ちょっと悩むこともあります。あまり生徒を混乱させてもいけないしなあ。

せっかく音楽という万国共通の素材を扱っていて、その音楽自体は言語の違いを超えて世界中で通用するのだから、音楽用語も本当は統一してもらった方がいいんじゃないかなと密かに思う訳です。学校の音楽の授業で「ホ短調」とか「嬰ハ短調」とかをテストに出さなければ、私はもう日本でしか通用しない「ハニホヘトイロ」は教えるのをやめてしまおうと思うくらいです。ま、学校の教育方針が変わらない限り、やめられないとは思うけど・・・。

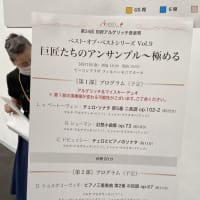

これは「イ短調」の曲です。左から順番にドイツ語、英語、フランス語で書かれています。さて、何語が覚えやすいかな?

クリックしていただけると嬉しいです。励みになります。

にほんブログ村

にほんブログ村

ドレミの歌をハニホの歌に変えて歌う人はいないので、ハニホヘトイロという日本語読みは定着していないのかといえば、そうではありません。ト音記号とかヘ音記号という音部、それにニ短調とかハ長調とかいう調性、こういうところにはちゃんと日本語読みが使われているのです。イタリア語読みと日本語読みを場所によって使い分けているのですね。

学校ではこうして普通にドレミやト音記号という、二カ国語をごちゃまぜにした音楽の授業をやっているようです。さらに私の場合、中学生の時に新しいピアノの先生について、レッスンで驚いたのは、その先生が音名や調性名についての指示をドイツ語読みでやることでした。例えば、「レの♭」の音のことを「デス(Des)」「ハ長調」のことを「ツェー・ドゥア」、「ニ短調」のことを「デー・モール」という風におっしゃるのです。

音大に入るとこの傾向は益々顕著になって、音名や調性については授業でも仲間同士でもドイツ語読みが当たり前でした。それ以来私の頭の中ではこれが主流になっています。ところがこれだけではまだ済まなくて、これに英語読みが加わります。クラシックではなくても、例えばギターなどの教則本を手にしたことのある人は、コードの名前がCメイジャーとか、Dマイナーと書いてあるのをご存知だと思います。これがその英語表記です。「C major」はハ長調、「D minor」はニ短調のことです。最近はアメリカで出版されたピアノの子供用教材にとても良いものがあるので、それを使うともちろん中身は英語表記。ホ長調でもE dur(エー・ドゥア)でもなく、E major(イー・メイジャー)となります。

さてこれで、私達日本人は音楽を学ぶのに四ヶ国語を駆使して(?)いるということが分ります。これって大変?!

私は学校の先生ではないので「こういう風に指導しなさい」という決まりごとに縛られてはいません。それだけに、生徒を指導する時に何語を中心にして覚えさせるのがいいか、ちょっと悩むこともあります。あまり生徒を混乱させてもいけないしなあ。

せっかく音楽という万国共通の素材を扱っていて、その音楽自体は言語の違いを超えて世界中で通用するのだから、音楽用語も本当は統一してもらった方がいいんじゃないかなと密かに思う訳です。学校の音楽の授業で「ホ短調」とか「嬰ハ短調」とかをテストに出さなければ、私はもう日本でしか通用しない「ハニホヘトイロ」は教えるのをやめてしまおうと思うくらいです。ま、学校の教育方針が変わらない限り、やめられないとは思うけど・・・。

これは「イ短調」の曲です。左から順番にドイツ語、英語、フランス語で書かれています。さて、何語が覚えやすいかな?

クリックしていただけると嬉しいです。励みになります。