昨日も今日も猛烈な暑さです。昨7月26日は、猛暑日(最高気温35℃以上)の

地点が111か所(昨年同日は1か所)あったと言う・・猛暑だった一昨年は、21日

から26日までの間に猛暑日が100か所以上ありました。データで見る限り、今年

の猛暑日は7月14日までは「0」です。昨年は6月22日から猛暑日続きでした。

記録上は、今年のほうがラクなはずなのに、ことさら暑いと感じるのは・・気象予

報士の解説です。「今年の梅雨は、過ごし易かったのが急に暑くなり、体のほう

がついていけないのが一つの要因。それに今年は気温が不順で、こういう年は、

過ごし易い日があると思うと、突然暑くなる・・気温差が不順になるので要注意」

といいます。ナンギなことですが熱中症にならないよう、お互い気をつけましょう。

レシピは「鯛の笹漬け」と「夏の刺身・洗い」です。昨今のような暑さだと、食欲が

減退気味になります。塩と酢でしめた「笹漬け」の冷たいのを、わさび醤油で食

べる・・薄くそぎ切りした刺身を、氷水でがガラガラッと洗って布巾で絞り、酢味噌

で食べる・・魚がお好きな方は、食欲が湧いてくるとおもいます。

「吉兆味ばなし」の中で、湯木貞一さんは、洗いについて次の記述をしています。

ご家庭でおやりになるのなら、魚屋さんで三枚におろしてもらっていそいで持ち

帰って、うすくへいで、氷水で洗って、チリチリに立たせたのを、ふきんにつつん

で冷蔵庫においておく、これは私共のほうでいえば、二流のやり方ですが・・・

(ママ)とあります。二流かも分りませんが、素人にはとっつきやすいやり方です。

「鯛の笹漬け」は、はじめて作りましたが、素材がよく、魚屋さんで三枚におろして

もらえば、簡単にできる・・洗いより、やさしいと思います。小鯛の天ぷらをつくる

つもりで調理を始め、急に気が変わり笹漬けをつくりました。

徳川家康が鯛の天ぷらが好きで、それがもとで亡くなったといいますが、死因は

胃がんらしい。鯛の天ぷらを食べたのが1月21日、死亡したのは4月17日でした。

どう考えtも「鯛の天ぷら」があたったとは思えません。鯛にとって迷惑な話です。

若狭名物の「鯛の笹漬け」は、おいしいものですが値段も高い・・従って、やすやすとは食べられません。

この日、手の平大の天然鯛が1枚250円とあり、2枚買います。三枚におろし身は天ぷらに、粗は味噌汁

にするつもりが、おろして見ると活きがよいので笹漬けにします。食べた皆がおいしいと喜んでくれました。

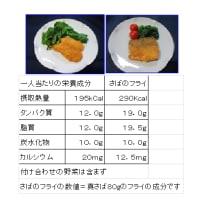

材 料 れんこ鯛 1尾

味塩 適宜

酢 適宜

日本酒 適宜

笹の葉 20~30枚

作り方 レシピの序文は小鯛の説明ですが、レシピの

写真は、れんこ鯛に変わっています。

二回にわたって作ったので、小鯛とれんこ鯛の

二通りに、なりましたが、作り方は一緒です。

まず、鯛を三枚におろす

魚屋さんが、手すきの時は、お願いできても

この日、立込んでいたので自分でおろします。

うろこと腸をとって、水洗いする。

頭のつけ根に包丁を入れ、尾の方に包丁を引き、

背側の身を切り離し、腹側からも切り2枚にする。

残りの片身も、おなじ要領でおろして三枚にする。

三枚におろした身の、腹骨をすきとります。

写真右上の、下の二枚がそうです。

このAあと、小骨を毛抜きで抜きとります。

小鯛なら、殆ど口に触りませんが、手の平大なら

上半分にある小骨は、抜きとらないといけません。

小骨を抜いた後、3cm大にそぎ切りにして、

味塩を薄く振りかけて、1時間ほどおきます。

切り身から、水分が浮き出ているので、ペーパーで

ふき取って、酢と酒を等分に合せた液にくぐらせて

漬け容器に並べる・・このとき、笹の葉をはさんで

行くので、笹漬けという名前がつきました。

おいしいこと請け合いの笹漬けです。お試しください。

地点が111か所(昨年同日は1か所)あったと言う・・猛暑だった一昨年は、21日

から26日までの間に猛暑日が100か所以上ありました。データで見る限り、今年

の猛暑日は7月14日までは「0」です。昨年は6月22日から猛暑日続きでした。

記録上は、今年のほうがラクなはずなのに、ことさら暑いと感じるのは・・気象予

報士の解説です。「今年の梅雨は、過ごし易かったのが急に暑くなり、体のほう

がついていけないのが一つの要因。それに今年は気温が不順で、こういう年は、

過ごし易い日があると思うと、突然暑くなる・・気温差が不順になるので要注意」

といいます。ナンギなことですが熱中症にならないよう、お互い気をつけましょう。

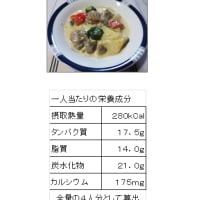

レシピは「鯛の笹漬け」と「夏の刺身・洗い」です。昨今のような暑さだと、食欲が

減退気味になります。塩と酢でしめた「笹漬け」の冷たいのを、わさび醤油で食

べる・・薄くそぎ切りした刺身を、氷水でがガラガラッと洗って布巾で絞り、酢味噌

で食べる・・魚がお好きな方は、食欲が湧いてくるとおもいます。

「吉兆味ばなし」の中で、湯木貞一さんは、洗いについて次の記述をしています。

ご家庭でおやりになるのなら、魚屋さんで三枚におろしてもらっていそいで持ち

帰って、うすくへいで、氷水で洗って、チリチリに立たせたのを、ふきんにつつん

で冷蔵庫においておく、これは私共のほうでいえば、二流のやり方ですが・・・

(ママ)とあります。二流かも分りませんが、素人にはとっつきやすいやり方です。

「鯛の笹漬け」は、はじめて作りましたが、素材がよく、魚屋さんで三枚におろして

もらえば、簡単にできる・・洗いより、やさしいと思います。小鯛の天ぷらをつくる

つもりで調理を始め、急に気が変わり笹漬けをつくりました。

徳川家康が鯛の天ぷらが好きで、それがもとで亡くなったといいますが、死因は

胃がんらしい。鯛の天ぷらを食べたのが1月21日、死亡したのは4月17日でした。

どう考えtも「鯛の天ぷら」があたったとは思えません。鯛にとって迷惑な話です。

若狭名物の「鯛の笹漬け」は、おいしいものですが値段も高い・・従って、やすやすとは食べられません。

この日、手の平大の天然鯛が1枚250円とあり、2枚買います。三枚におろし身は天ぷらに、粗は味噌汁

にするつもりが、おろして見ると活きがよいので笹漬けにします。食べた皆がおいしいと喜んでくれました。

材 料 れんこ鯛 1尾

味塩 適宜

酢 適宜

日本酒 適宜

笹の葉 20~30枚

作り方 レシピの序文は小鯛の説明ですが、レシピの

写真は、れんこ鯛に変わっています。

二回にわたって作ったので、小鯛とれんこ鯛の

二通りに、なりましたが、作り方は一緒です。

まず、鯛を三枚におろす

魚屋さんが、手すきの時は、お願いできても

この日、立込んでいたので自分でおろします。

うろこと腸をとって、水洗いする。

頭のつけ根に包丁を入れ、尾の方に包丁を引き、

背側の身を切り離し、腹側からも切り2枚にする。

残りの片身も、おなじ要領でおろして三枚にする。

三枚におろした身の、腹骨をすきとります。

写真右上の、下の二枚がそうです。

このAあと、小骨を毛抜きで抜きとります。

小鯛なら、殆ど口に触りませんが、手の平大なら

上半分にある小骨は、抜きとらないといけません。

小骨を抜いた後、3cm大にそぎ切りにして、

味塩を薄く振りかけて、1時間ほどおきます。

切り身から、水分が浮き出ているので、ペーパーで

ふき取って、酢と酒を等分に合せた液にくぐらせて

漬け容器に並べる・・このとき、笹の葉をはさんで

行くので、笹漬けという名前がつきました。

おいしいこと請け合いの笹漬けです。お試しください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます