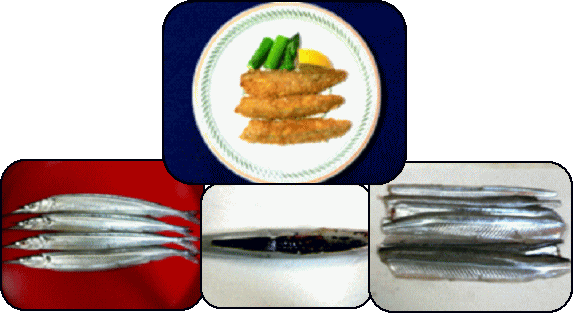

レシピはサヨリのフライです。サヨリは優美な魚体で、腹の外側は

銀色できれいなのに内側が黒いので「見かけによらず腹黒い人」に

例えられます。身が半透明で光が腹内を透過するのを防ぐために、

黒い膜(腹腔膜)ができたのだろうと言います。

前回メールで、東北の様子を聞いてお伝えする・・と書きました。

夫人から聞いた話で、特に感動した二つをお伝えしたいと思います。

その1は、子どもたちに遊び用具などを配ったときのことです。

くばる係は長女のハンナ(中学2年)です。1人の子が一つの品を

手にしたので、彼女は「他のも3つ4つ持って帰っていいのよ」と

言うと「一つでいいです」とこたえ、別の1人は恥ずかしそうに、

「弟の分も貰って良いですか」と言って二つ持ち帰ったそうです。

なんと健気な子どもたち!と思い私は目がウルウルしてきました。

その2は70才くらいの男性の行動です。男の人は腰をかがめて、

路上から何かを拾っている、はじめは頭がパニックになった人?と

おもいましたが、よく見ると釘やガラス片をひろっています。聞けば

「子供達がケガをしたり、車がパンクしないため」との返事でした。

そのことを聞いて私は「ペスタロッチ」の逸話を思い出しました。

彼は近くの団地の4階に住んでいて、住まいはたすかりました。

津波が押し寄せた翌日、団地の中庭には多くの遺体が残りました。

彼は遺体の顔をタオルできれいに拭いてあげた・・と言います。

亡くなった人にできる限りの礼を尽くそうとする男性の行動を

美しいと思いました。

夫人は言います。「日本人は清らかです。自分の家族の分だけで

余分のものは欲しがらない」としきりに感心していました。

私は、震災後の各地の買いだめ騒動を恥ずかしいと思いました。

サヨリの旬は3月~5月、活きがよいのはお造りやすしネタ、椀ダネや天ぷらにします。

レシピはフライにして見ました。サヨリはお造りにできるような活きがよいのを求めます。

おろすのは、魚屋さんにお願いすると大名おろしになるので、自分で下こしらえしました。

材料

サヨリ 4尾 200g

玉子 1こ

小麦粉 適宜

パン粉 適宜

あじ塩 少々

オイル 1.5リットル

作り方

サヨリを3枚におろす

サヨリのあたまを落として腹を開いて腸を取り出す。

お腹の黒い膜を、ペーパーできれいにふき取る。

水洗いして、全体の水分をふき取って3枚におろす。

細長い魚体なので、大名おろしにしないで面倒でも

背側と腹側から包丁を入れて、3枚におろします。

こうすると、骨にくっつく身が少なく歩留まりがよい。

高温で揚げるので、腹骨はとらなくても口に触りません。

おろしたサヨリにフライ衣をつける

おろしたサヨリに、軽くあじ塩をふってしばらくおく。

小麦粉をふるってサヨリにまぶし、余分な粉をはたく。

ときほぐした玉子をくぐらせて、パン粉をまぶす。

パン粉はたっぷり用意しておくとまぶしやすい

トレーにパン粉を敷きつめて、卵液をまぶしたサヨリを

おき、サヨリが隠れるまでパン粉をのせ、そのうえから

「キュッ」と押しつけるとパン粉がなじみやすい。

サヨリをフライに揚げる

天ぷらなべにオイルを入れて火にかける。

サヨリだけを揚げるなら、フライパンでもよい。

オイルの温度は170℃くらい・・・身が細いので

高温で揚げるとこげてしまいます。

きつね色にするときは、揚げ間際に一気に

高温にして色づいたらサッと引きあげる。

たべるとき・・あじ塩を振っているので、そのまま

何もつけずに食べるのがいちばんおいしい。