1022- マーラー 交響曲第6番悲劇的 ヘルベルト・フォン・カラヤン ベルリン・フィル1979.10.17 来日公演1979年=3=

1979年に聴いたコンサートより書いてます。この年のカラヤン、ベルリン・フィルは10月に普門館で9回公演を行いました。そのうち2回聴きましたのでそのうちの最初の方の感想メモです。(このブログは1020、1021の続きです。)

それでは当時のメモそのままで。

●

1979年10月17日(水) 7:00pm 普門館

マーラー 交響曲第6番 悲劇的

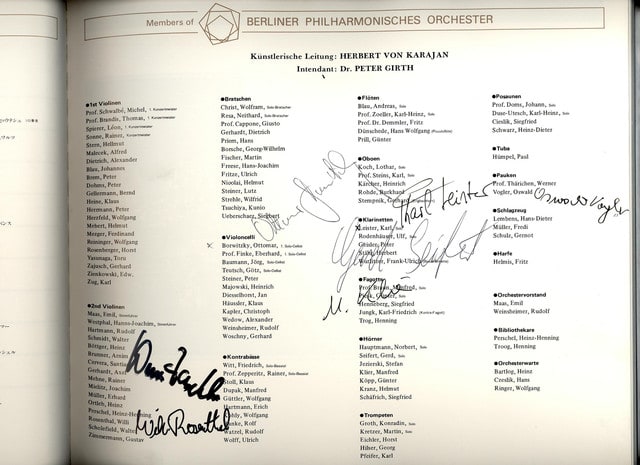

ヘルベルト・フォン・カラヤン 指揮 ベルリン・フィルハーモニカー

昔、わけもなく反発したカラヤン。いよいよ変更を迫られた。特別に好きでもなく、また前回(1977年来日)のカラヤンがそれほどよいものでもなかったにもかかわらず。要はベルリン・フィルを聴きたかったのだ。

あいかわらずばかでかいホールで音響効果はよくないが、それでも前の席で聴くとかなり悪条件が緩和される。

このただ一度のマーラーに心は集中した。マーラーの心とは全く別の演奏解釈ではあったろう。でもそんなことはどうでもよかった。この超技巧と超集中を要する超難曲をカラヤンとベルリン・フィルは何事もなかったかのように演奏してしまった!!

これは現象として現れた事象だ。フルトヴェングラーとベルリン・フィルの生演奏は知らない。しかし、カラヤンとベルリン・フィルの生演奏は知っている。チェリビダッケの生演奏を知っているように。これはどうしようもない事実なのだ。生演奏こそ大切なのであり、これはしかたがない。

圧倒的なのはベルリン・フィルのアンサンブルである。特に中音域等の管楽器群。このバランスの良さと、ピッチのよくあっていることと言ったら、一体何にたとえたらよいのだろうか。まさに、“たとえようもない”という言葉はこの演奏のためにある。

あの空高くある薄い雲のように、このアンサンブルはどこまでもバランスよく、ピッチも完璧である。そして澄み切っている。そしてこの音群はカラヤンによってフレーズの切れ目がまるでないかのように、次から次へと移り変わっていく。しかし、世間一般に流布しているように“角の取れた丸みを帯びた音”からカラヤンは少し変化をみせてきているのではないかと思う。少なくとも生演奏では。

第1楽章におけるあのスピード。この速度でまともに演奏できるのはベルリン・フィルだけだろう。あの余裕ある華麗さをもって。

そして、第1楽章の速度をそのままもってきてしまったような第2楽章。これはもう荒々しいスケルツォを超えて、まるでバロック音楽、古典音楽のように整然と聴こえてくるから不思議だ。

アンサンブル、また個々人の実力を計る上でも目安となる第3楽章。これも風より軽い鳥の羽根のように、あっという間に過ぎてしまった。ライスターのクラリネット、ザイフェルトのホルン、コッホのオーボエ、ツェラーのフルート、何もかも風のごとく。しかし、この第3楽章こそ最高であった。また、カラヤンも同様であっただろう。いかにクリーヴランド管弦楽団が精密に演奏したとしても、これほどの華麗さは得られないだろうし、またセルの残した唯一のマーラー6番の実況録音からもわかるようにセルの場合は様式美を追求した。しかしカラヤンはこの第3楽章に静かなる華麗さを追求した。この第3楽章こそ、調性的に現代音楽への幕開けと言えるのに、カラヤンは何事もなくひたすら“きれいに”演奏する。(“きれいに”というといかにも軽い言葉のように受け取られる向きもあるが、言葉は音楽批評の言葉として多く使われ過ぎた。)

中学、高校でラッパを吹いていたとき、毎日口が酸っぱくなるほど、また、耳にタコができるほど言われたのはピッチを合わせること。アインザッツを合わせること、そしてこころよくきれいに吹くことではなかったか。このマーラーの6番でさえ音の戯れがある。これはマーラーの考えとは異なるかもしれないが、しかし音楽は常に音楽なければならない。昔、自分から音楽に参加していた時のことがなつかしい。

この第3楽章こそカラヤンの真骨頂である。天上の音楽、ベルリン・フィルのアンサンブルが天上の音となった。

そして筆舌に尽くしがたい第4楽章への突入。夜の暗い青空に異様に光る稲妻。暗い中にきらりと光る音。この導入部はたとえようもなく素晴らしい。

セルはソナタ形式における単なる導入部ととらえたかもしれない。事実セルの演奏はそうなっている。しかしカラヤンは違っていた。この5分以上もあろうかと思われる導入部にそれこそ全てをつぎ込む。カラヤンは、というよりもこのベルリン・フィルこそと言えるかもしれない。

そしてあとはただひたすら最後のピチカートめがけて音はすすむ。音量は加速度的に増加し、暴発的とも思えるような表現にもなる。これでは“カラヤンは音の角をとり滑らかに演奏する”といった言葉をいかにうのみにしてはいけないかということの証左を“じ”でいっているようなものだ。まさに暴発的であった。

一回目のハンマーまでの威力、そして2回目のハンマーにいたるまでのものすごさ。

そして3回目のハンマー(3回目のハンマーは演奏されなかった)時における決定的な、これは音の圧力とよんでもよいかもしれない。しかし驚くべきことに弦の音はこの時も鮮烈極まりなく聴こえてきた。なんたるベルリン・フィルの威力。このときベルリン・フィルはもう力尽き果てたと思った。しかし、もう一度、あの暗い空に光る稲妻のような序奏が演奏された後、カラヤンは計算していたのだ。最強音はただ一度だけで良いと。

ものすごい音とともに運命の壁は崩れ去り、そしてその強音の裏の世界の出来事のような極端なピアニシモへと音は移り変わり、そしてピチカート。まさに“悲劇的”と思えた。

これは、いかに誰かが反発してもどうにもならないことで、やっぱりベルリン・フィルは超一流ということを超えて、時代の先をいっている証拠である。

このようなやり方にいくら音楽評論家たちが反発してみたところで、時代遅れと言われてもしかたのないところだろう。

いやなら聴かなければよいだけの話であって、それ以後の問題は個々人のものとなるべきであろう。あまりわけのわからぬ難くせをつけてもみにくさ以外何の足しにもならないのではないだろうか。

音楽の歴史などというものはそのような微少なものとはなんのかかわりもなく進んでいくのだろう。

もう今となっては与えられるものを受け取るしかないのだろうか。

●

ということで当時の文章は、非常に奇妙でわけのわからない文章になりきっているのだが、これを読み返すとこの現場にいたときのことをよく思い出すことが出来るのだ。