相変わらずわかりにくいドナル・ヘナハンの評

.

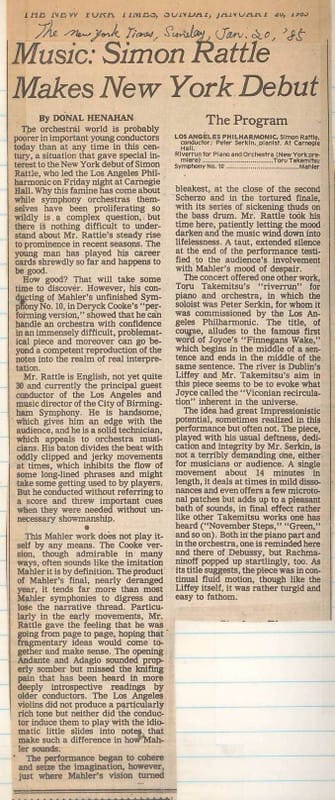

有能な若手指揮者たちにとって、オーケストラの世界は今世紀のどのようなときよりも、今日のほうがおそらく貧弱である。

それは、金曜日夜カーネギーホールでロスアンジェルス・フィルを率いたサイモン・ラトルのニューヨーク・デビューに特別な関心をはらうような状況であっても。

オーケストラがひどく増え続ける一方で、このような飢えが起きるというのは複雑な問題だ。

しかし、最近のシーズンにおいて傑出したサイモン・ラトルの着実な台頭を理解するのは難しくない。

この若者はこれまで的確にキャリアを積んできたし、当然のごとく順調にすすんできた。

どのようにうまくいっているのか?それを見つけるには時間がかかる。

しかしながら、非常な困難を伴った問題作デリック・クック版によるマーラーの未完成交響曲第10番の指揮に関して言えば、彼はオーケストラを自信をもって操縦出来ることを示した。

さらに、満足のいく楽譜の再現という領域を超えて、真の解釈という領域にはいることが出来ている。

ラトルはイギリス人で、まだ30才にもなっていない。

今はロス・フィルの首席客演指揮者であり、またバーミンガム交響楽団の音楽監督である。

彼はハンサムであり、それは客に対し自信に優越感を与える。

彼は信頼のおけるテクニシャンであり、それはオーケストラ員にアピールするものである。

彼のバトンは、奇妙に歯切れのいい楽章やギクシャクした楽章でときどき拍を細切れにする。

それは、長いメロディー・ラインのフレーズの流れを抑制する。演奏者にとっては慣れているのかもしれない。

彼はスコアを見ること無しに指揮をしたし、重要な合図が必要になったときは、余計な身振りをすることなくそれをした。

●

このマーラーの作品は、マーラー自身の作品として演奏されることは決してありえない。

クック版は賞賛すべきものではあるが、しばしば偽のマーラーのように響く。

精神が錯乱した時代のマーラーの最後の作品は、彼のほとんどの交響曲よりもさらに物語の筋を逸脱し喪失するような傾向にある。

最初の方の楽章において、ラトルは次から次へと進んでいくような感覚を与え、断片的なアイディアが集積し筋が通るよう方向性を示した。

最初のアンダンテとアダージョは、当然のごとく憂鬱に響かせるが、老練な指揮者によるもっと深刻で内省的な読みが聴こえてくるようなナイフによる鋭い痛みが無い。

ロスアンジェルスのヴァイオリンは特に豊潤な音とはいえなかった。

また、マーラー・サウンドに影響を与えるような音符に対する慣習的なポルタメントで演奏するようにしたわけでもなかった。

二つ目のスケルツォとバスドラムの一連の病的な音で始まる苦悩の終楽章というマーラーの構想が最も暗くなるところで演奏は凝縮し始め想像を掻き立てはじめた。

ラトルはゆっくりと時間をかけ、根気強く暗い雰囲気を作り、音楽が落ち込むような雰囲気を作った。

演奏後のピンと張りつめた長い空白が、マーラーの絶望の雰囲気への聴衆のかかわりを証明した。

演奏会はもう一曲あった。武満徹のピアノとオーケストラの為の”リヴァーラン”。

ピアノ・ソロはピーター・ゼルキンでこの曲は彼のためのロスアンジェルス・フィル委嘱作品である。

このタイトルはもちろん、ジェイムズ・ジョイスの小説フィネガンズ・ウェイクの有名な最初の文のことを言っている。

それは文章の途中から始まり、途中で終わる。

その川はダブリンのリフィー川のことであり、この小品における武満の意図は宇宙に内在する”終わりなき円環”とジョイスが呼んだものを呼び起こすことにあるように思える。

音楽のアイディアは偉大な印象主義的な力を持っていた。

それはこの演奏においてもときおり認められたり、しばしばそうでなかったりした。

ゼルキンによっていつもどおり手際よく、献身と誠実さをもって演奏されたこの作品は過酷なものを要求するものではない。演奏者や聴衆にとっても同じである。

約14分の単一楽章の作品は時折柔らかな不協和音を取り入れている。

また、少なからず微分音的なところもあるが、むしろ我々が聴いたことのある武満のほかの作品(“ノヴェンバー・ステップ”、”グリーン”)のような決定的な効果という点において、同じように気持ちよく音のシャワーに浸ることになる。

ピアノ・パートとオーケストラの双方において、あちこちでドビュッシーを思い起こすが、びっくりするほどラフマニノフが現れたりもする。

そのタイトルが暗示するように、リフィーそのもののようだけれども、連続する流動的な動きがあった。それはむしろ拡張されていて理解するには簡単だった。

●

.

ヘナハンは聞きなれない単語の連発。

慣習的な単語の使い方をわざと避けているようにも思える。

また、熟語使用が多く、ワンセンテンスも長く根気がいる。

河童 VS ヘナハン の評は奇妙に酷似している。

マーラーの10番はたくさんの録音が出ているが、演奏会で取り上げられることはいまでもあまりない。

未完成の加筆版であるということもあるし、あの9番のあとにもう一度同じような精神集中というのは、聴く方としてもどっちにいれこんでいいのかわからなくなる。

ブルックナーの9番のように、せめて第3楽章あたりまでいっていれば気持ちの整理もつくというものだ。

マーラーの評は河童・ヘナハンともに現場で見たこと・聴こえたこと・感じたこと、内容がよく似ているわけで、ほぼ決まりの演奏内容だった。

ヘナハンは武満の評にかなりのスペースを割いている。評というよりも水先案内だったりして、彼なりに武満に対する思い入れがあるのかもしれない。

おわり

.