戦後の諏訪駅は1番街のキタオカとパチンコホームランの間にあったが、戦前は東海道沿いにあった。“旧四日市を語る”にこの記事が掲載されていたので紹介する。(手抜きにつき再掲載でございます)

新田町の南端の東海道筋に線路を挟んで昭和4年に建てられたと言われている南と北の駅があった。線路は東海道と直角に通り、両駅舎とも東海道筋の西側で人通りが多かったので如何にも遠慮して建っているように感じた。

南驛

南驛

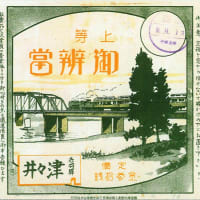

現サンシ前から北東を望む ホームの西端が見える

現サンシ前から北東を望む ホームの西端が見える

駅の構内を汚れの少ない用水路が流れていた記憶がある。(用水路は、諏訪神社から東海道に沿って西側を流れ、あせち川へ合流していた)名古屋からの電車は西町驛(三滝川南堤で今の踏切の南にあった)から下り、両側が田圃の間をずっと南下し天理教の教会(場所は現在と変わっていない)のあたりから急カーブで東へ曲がって諏訪釋に入った。諏訪驛からは南側に田圃が見え線路脇には小川の流れている所を殆ど真直ぐに東へ、そして、善光寺の前を過ぎた所から直角にカーブをとって南に曲がり、四日市驛の電車のホームへ入った。四日市驛からは鉄道と並行して走り、阿瀬知川から分かれ鹿化川の手前で交差して、そのまま南下し、海山道驛へ向かって走っていた。

駅から北へ 東海道〜諏訪神社間の様子

駅から北へ 東海道〜諏訪神社間の様子

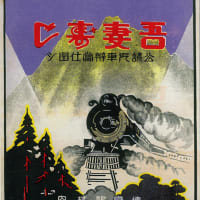

三重鉄道の八王子線は、旧式のボンネットバスのタイヤが鉄輪になっている車両で線路を走っていた。皆はこれをガソリンカーと呼んでいたが、本当の名前は“軌道自動車”であった。

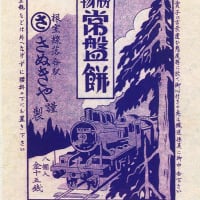

湯の山線の電車は車両幅が狭く、長さも短く、窓はガラス戸とよろい戸があってともに上下して開閉した。両線とも線路は狭軌で小型の車両だったので、軽便と言っていた。

写真の撮影場所と当時及び現在の地図との照合がたいじゅにはできないためはっきりした事は言えませんが、伊勢電鉄と三重鉄道の線路が並行している諏訪駅周辺を「(現サンシ前から)北東向きで撮影」した…という事は、手前に写るポイント(?)と合流している線路が三重電鉄の線路、後ろに写る2本の線路が伊勢電鉄の線路(しかも複線化されているようなので昭和13年以降?)という事になるかと思います(違ったらごめんなさい)。この写真の最も興味深い点は手前の三重電鉄の湯の山方面・内部八王子方面(と思われる)の線路が諏訪駅付近で合流している、という一点です。これで、最低でも駅構内に転車台が一つあれば両路線の円滑な運用が可能ということになってきます。あとは転車台の存在の有無の立証が必要になってきますね。

…これはあくまでもたいじゅ個人の想像でしかないですが、転車台に関しては、以前こちらのブログで紹介されていた諏訪駅のイラストで諏訪(南)駅の内部八王子方面ホーム・線路側だけが(駅舎がせり出した状態のため)若干短くなっているのは、実は以前その場所に転車台があったからではなかろうか?と思っています。これら根拠のない推測(笑)に、武兵衛様・下総人様の忌憚なきご意見を頂戴できれば幸いです。

武兵衛様、いつも貴重な写真と情報満載の記事をありがとうございます。楽しみにしています、これからも頑張って下さい。 たいじゅ