「2017年3度目の関西旅行記 #2-7」のつづきは海軍記念館のお話。

「#2-7」で書いたように、この建物は「旧海軍機関学校の大講堂」として建てられたもので、講堂部分は「舞鶴地方総監部大講堂」として使われています。

というか、

海軍記念館は、旧海軍の史実と伝統を後世に伝えるとともに、隊員の教育に資することを目的として、昭和39(1964)年 舞鶴地方総監部大講堂(旧海軍機関学校大講堂、昭和8(1933)年建築)の一部に設置されたもので、貴重な記念品、資料等200余点が展示されています。

と、厳密 に言えば、大講堂の入口付近が「海軍記念館」になっていました。

に言えば、大講堂の入口付近が「海軍記念館」になっていました。

で、この海軍記念館(大講堂)に入ると、真正面を飾るのが、

旭日旗と「海軍大将 東郷平八郎胸像」でした。

この旭日旗、説明板によれば、

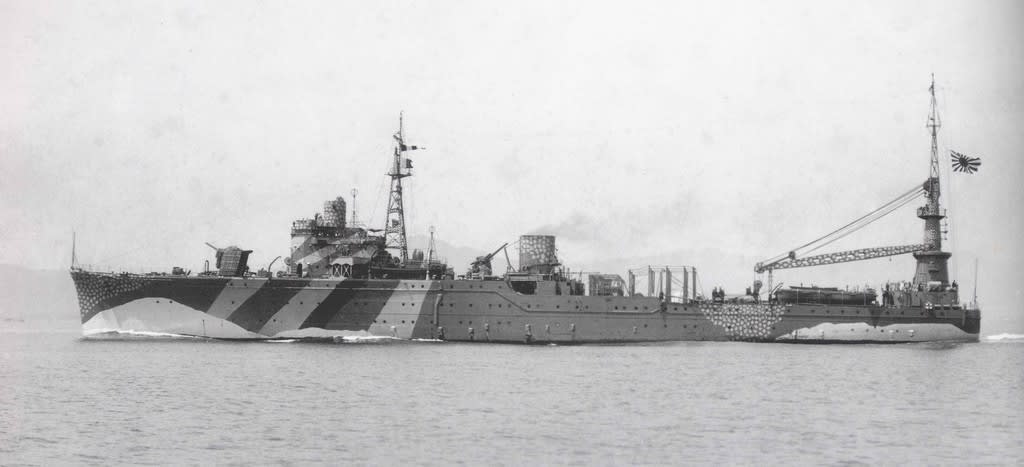

この日章旗(ママ)は、日本海軍が建造した最初の飛行艇母艦「秋津洲」(4650t)のものです。

「秋津洲」は、昭和17年4月29日に完成し、第11航空艦隊とともに、ソロモン方面で活用した。

昭和19年9月フィリピンコロン湾にて米軍機の攻撃により、沈没した。その際、乗組員が持ち出したものです。

だそうで、Wikipediaに「秋津洲」の写真 が載っていました。

が載っていました。

艦尾の旭日旗(軍艦旗)がこの旗なんでしょうか…

どのくらいの頻度で軍艦旗を新調 したのか判らないのですけど…

したのか判らないのですけど…

それはそうと「秋津洲」、何でしょ、この迷彩…

こんな迷彩をした軍艦なんて見たことがないのですが、Wikipediaに記述がありました。

秋津洲が施していた特異な迷彩塗装は、本艦の初代艦長黛治夫大佐の影響であった。第一次ソロモン海戦後のラバウルで、第八艦隊参謀長大西新蔵少将が本艦の迷彩の事を「厚化粧みたいにゴテゴテ塗ってきたな」と指摘した時には「攻撃力がないから、昆虫のように保護色にしたんですよ」と黛艦長は説明している。

だそうですが、結局は沈められた…

さて、海軍記念館の展示のこと。

まずはこちら。

皇国興廃在此一戦

各員一層奮励努力

と、日露戦争の日本海海戦の際、Z旗が意味してた東郷元帥の訓示が象嵌されているこの「訓示棒」なるもの、いったい何に使ったんでしょ?

かの悪名高い 「海軍精神注入棒」のように「ケツバット」として使うには、小さすぎる気がしますけど。

「海軍精神注入棒」のように「ケツバット」として使うには、小さすぎる気がしますけど。

お次は、英国海軍に範を取ったという大日本帝国海軍らしいこちらの調度品。

銀製らしい食器、砂糖壺です。

てっぺんに錨とともに「さかみ」と刻まれていて、実際に存在したのか知らないけれど「戦艦 相模」の備品かな? と一瞬思ったのですが、当時のしきたりにそって右から読めば、「みかさ」…。

そう、日露戦争の日本海海戦で、東郷大将(当時)が司令長官として座乗した戦艦 三笠の備品でした。

ちなみに、「戦艦 相模」は実在 していまして、なんと、もともとはロシア海軍の軍艦で、日露戦争の際に旅順港で日本陸軍の攻撃を受けて沈没

していまして、なんと、もともとはロシア海軍の軍艦で、日露戦争の際に旅順港で日本陸軍の攻撃を受けて沈没 、終戦後、日本海軍が引き揚げて「相模」と命名してわがものになったのだとか。

、終戦後、日本海軍が引き揚げて「相模」と命名してわがものになったのだとか。

その後の「相模」の艦歴もかなりドラマチック (舞鶴にも縁がある)なので、ぜひWikipediaをご覧くださいませ。

(舞鶴にも縁がある)なので、ぜひWikipediaをご覧くださいませ。

で、砂糖壺の展示、ちょっと視野 を広げれば、、、、

を広げれば、、、、

軍艦 三笠のカトラリー だと説明されていました…

だと説明されていました…

軍艦 三笠は、私が横須賀市民だった頃に実物を見学 しました。

しました。

さほど大きな船じゃないのに、その内部には、ハイソサエティ(将官)と、ケツバット で(映画「男たちの大和/YAMATO」

で(映画「男たちの大和/YAMATO」 (この作品も舞鶴ロケがあった)で中村獅童演じる内田二等兵層がぶち切れ

(この作品も舞鶴ロケがあった)で中村獅童演じる内田二等兵層がぶち切れ ていましたっけ)しごかれる兵隊と、まさに天国と地獄が共存していたのでしょうねぇ

ていましたっけ)しごかれる兵隊と、まさに天国と地獄が共存していたのでしょうねぇ

つづき:2017/12/14 2017年3度目の関西旅行記 #2-9

つづき:2017/12/14 2017年3度目の関西旅行記 #2-9