今年はワーグナーとヴェルディの生誕200年の記念の年。ドイツとイタリアのオペラの巨人の2人。2人とも、オペラ大好き人間の私にとって欠くことのできない大好きな作曲家である。クラシック音楽を聴いてきて約40年。ワーグナーとヴェルディの存在は、絶えず私の中で中心にいました。

この1年をかけて、ワーグナーとヴェルディの作品、録音を通じての私のこれまでの盤歴を振り返って、この偉大な2人への敬愛の念を語って行きたいと思います。ただし、今年の末まで、どこまで行けるか自信は、ありませんが、出来る限り自分の言葉で、不定期ですがワーグナーとヴェルディに対する私の思いを書き込んでみたいと追っています。

さて、いつからオペラに興味に持ち出したのか、あまり憶えていない。ただ、はっきりと憶えているのは高校2年生の時の春、マリア・カラスの来日公演をテレビで見て衝撃を受けたことは、はっきりと憶えている。これがオペラの世界に足を踏み入れる大きな転機だったかもしれません。

マリア・カラスの表情や仕草だけで、何かオペラの世界に引き込まれるような感覚。けっしてオペラは、ただ綺麗な旋律を垂れ流しのように歌うものではない、もっと奥の深いものであると言うことを、マリア・カラスは私に教えてくれました。

それ以降、高校生の私は小遣いや正月のお年玉を貯めてはオペラの全曲レコードを買い求めるようになりました。

高校生時代に購入した全曲レコードの題名、購入した順番は、今もはっきりと憶えています。

最初はプッチーニの「ラ・ボエーム」その次にヴェルディの「オテロ」そのあと「アイーダ」、ヨハン・シュトラウス2世の「こうもり」、プッチーニの「トスカ」と続き、そして高校生時代最後に購入した全曲レコードがワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」である。

今から思うと、高校生のぶんざいで「トリスタンとイゾルデ」の全曲を聴こうとしたとは、たいへんな背伸び、エネルギーだったと思います。理由は簡単である。とにかく「トリスタンとイゾルデ」の全曲、特に長大な第2幕の音楽を一度、聴いてみたくてしかたがないという好奇心からである。

楽劇「トリスタンとイゾルデ」との出会い。私の盤歴の中で大きな扉を開けて、クラシック音楽の奥地へ入り込むきっかけとなる作品である。

もし、この作品に出会うことがなかったら、現在までクラシック音楽を聴き続けていなかったかもしれません。

ですから楽劇「トリスタンとイゾルデ」はクラシック音楽の作品の中で最も大切な作品と言えます。また「トリスタンとイゾルデ」を最初に知ったために、ワーグナーの作品への入り方も、他人様より違ったものだったかもしれません。

ワーグナーの音楽に目覚めたのは、マリア・カラスの日本公演の約半年前。NHKの招きでカラヤン指揮によるベルリンフィルの日本公演があり、東京での7回の公演全てラジオのFM放送で生中継され、私は全公演、放送を聴きました。まだ私が指揮者といえばカラヤンしか知らなかった時代である。

7日間に及ぶプログラムは、バッハからシェーンベルクまでと、たいへん多彩で、クラシック音楽を聴きだして日の浅い私にとって、たいへん興味深く毎日、放送を聴いていました。この時、初めて私はブルックナー、R・シュトラウス、シェーンベルクを知りました。

そして何日目かに、ワーグナーの歌劇「タンホイザー」序曲と楽劇「トリスタンとイゾルデ」より「前奏曲と愛の死」が演奏され、非常な興奮を憶えました。何か今まで知らなかった世界に脚を踏み入れてしまった感じ。たまたま、この時の演奏は何か予感があったのか、カセットテープに録音していて、しばらく毎日、聴いていました。

特に楽劇「トリスタンとイゾルデ」より「前奏曲と愛の死」では、何か心がうずくような「前奏曲」、そして妖しく幽玄的と言って良いのでしょうか?「愛の死」の音楽に何か普通ではない世界を聴いてしまったようで、当時、高校生だった私にとって大変なことになってしまった。

「前奏曲と愛の死」を聴き込むことによって私はクラシック音楽に対して子供の聴き手から大人の聴き手に成長していく感受性を深めていく大きな分岐点だったかもしれません。

ただ、この時点では、このオペラ全曲を聴いてみようと言う意識は全くなかった。ワーグナーのオペラの全曲聴くということは、全く考えていなかったはず。ワーグナーのオペラは、まだまだ、その当時、未知の世界でした。

そんな私に楽劇「トリスタンとイゾルデ」の全曲に挑戦しよう、聴いてみようと背中を後押しする存在が現れました。

指揮者カール・ベームである。

カラヤンとベルリンフィルの来日から1年と少しのち、またまたNHKの招きでベーム指揮のウィーンフィルが来日して公演は全てFM放送で生中継されました。

ベーム指揮のウィーンフィルによる演奏は、それまでカラヤン中心だった私を一変させるくらい衝撃的でした。指揮者の強い意志、そして、それに寄り添う名門ウィーンフィルの音色。

この時、初めて演奏の違い、演奏行為の尊さを知りました。この時に演奏されたブラームスの交響曲第1番の第1楽章の冒頭、カラヤンの録音では楽譜に書いているからティンパニーを叩いていますと言う感じでしたが、ベームの演奏で聴くと何か強い指揮者の思い、それが作曲者の強い意志であることが分かり、演奏というものの違いを初めて知り、この時、カラヤンからベームへと乗り換えてしまいました。それが現在も続いているのですから、私にとって、もう一つの大きな扉だったと言えるでしょう。

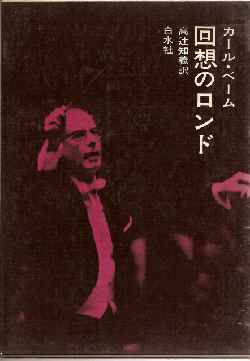

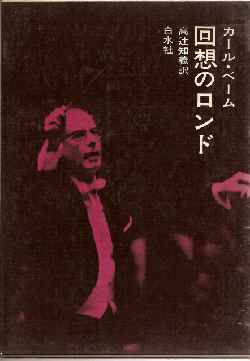

そしてベームという指揮者に興味を持ち彼の自伝「回想のロンド」も手に入れ読んでみました。

そして、その自伝に大きく登場していたのが楽劇「トリスタンとイゾルデ」である。いかにベームが、この作品を愛し、このオペラを心の拠り所にしているのが、よくわかり、何としても聴いてみたい、特に第2幕の長大な2重唱は、どんな音楽なのか?とにかく知りたいと思い、お金を貯めました。

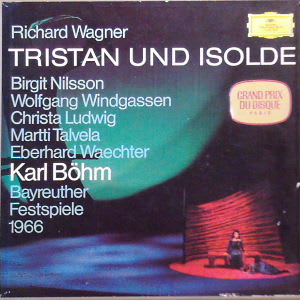

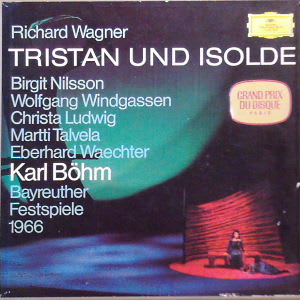

そして購入したのが1966年のバイロイト音楽祭でのライブ録音のレコード。指揮は当然カール・ベームである。

布を張った豪華なケースに入ったレコードはズシリと重く、この重さが作品の重さかと思いました。

そして解説書が分厚かった。対訳を入れて55ページもあり、よく分からない部分もありましたが全て読みました。

原作の「トリスタンとイゾルデ」の物語の概要、台本や作曲の経緯や意義、初演のいきさつ、そしてワーグナーのヴェーゼンドンク夫人との不倫のことなど、現在のCDの解説書では考えられない丁寧さで、私の、このオペラの理解に深めるものに十分過ぎるものがありました。

そして初めて第2幕の冒頭の音楽がスピーカーから流れた時の感動は今も忘れられません。

さて大学生時代は、全くワーグナーのオペラの全曲盤を購入することが出来なかった。東京での4年間の大学生時代はやはり貧乏学生だったので毎日の生活が精一杯。そして少しずつ、お金を貯めては貧乏学生には身分不相応なコンサートのチケットを購入していたのですからレコードまで手が、あまり廻らなかった。年末FMで放送される、その年のバイロイト音楽祭のライブ録音を聴くのが有一のワーグナーのオペラを聴く楽しみでした。

やがて大学を卒業して関を切ったようにレコードを買い求め、そして社会人になって、初めてもらった冬のボーナスで購入したのが楽劇「ニーベルンクの指輪」の全曲盤。そして次に購入したワーグナーの全曲盤は舞台神聖祭典劇「パルシファル」で、いきなりワーグナーの頂上作戦である。

多くの方が、ワーグナーのオペラで、おそらく最初に手にすると思われる歌劇「タンホイザー」や歌劇「ローエングリン」の全曲盤を手にしたのは、この後である。

これも楽劇「トリスタンとイゾルデ」からワーグナーの世界に入ってしまったためでしょう。

現在、私の持っていたLPレコードは全て我が家の物置部屋で眠っていますが、CDでも買い直してもいますが、ベーム指揮による、この全曲レコードのみ、現在もスピーカーの横で寄り添っています。私にとって、やはり特別の思い入れのあるレコードです。

楽劇「トリスタンとイゾルデ」の全曲盤では定評のあるフルトヴェングラーやカルロス・クライバー、クナパーツブッシュによる録音も持っていますが、やはり私のベーム盤の愛着は強く、これは私が死ぬまで続くのでしょう。

この1年をかけて、ワーグナーとヴェルディの作品、録音を通じての私のこれまでの盤歴を振り返って、この偉大な2人への敬愛の念を語って行きたいと思います。ただし、今年の末まで、どこまで行けるか自信は、ありませんが、出来る限り自分の言葉で、不定期ですがワーグナーとヴェルディに対する私の思いを書き込んでみたいと追っています。

さて、いつからオペラに興味に持ち出したのか、あまり憶えていない。ただ、はっきりと憶えているのは高校2年生の時の春、マリア・カラスの来日公演をテレビで見て衝撃を受けたことは、はっきりと憶えている。これがオペラの世界に足を踏み入れる大きな転機だったかもしれません。

マリア・カラスの表情や仕草だけで、何かオペラの世界に引き込まれるような感覚。けっしてオペラは、ただ綺麗な旋律を垂れ流しのように歌うものではない、もっと奥の深いものであると言うことを、マリア・カラスは私に教えてくれました。

それ以降、高校生の私は小遣いや正月のお年玉を貯めてはオペラの全曲レコードを買い求めるようになりました。

高校生時代に購入した全曲レコードの題名、購入した順番は、今もはっきりと憶えています。

最初はプッチーニの「ラ・ボエーム」その次にヴェルディの「オテロ」そのあと「アイーダ」、ヨハン・シュトラウス2世の「こうもり」、プッチーニの「トスカ」と続き、そして高校生時代最後に購入した全曲レコードがワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」である。

今から思うと、高校生のぶんざいで「トリスタンとイゾルデ」の全曲を聴こうとしたとは、たいへんな背伸び、エネルギーだったと思います。理由は簡単である。とにかく「トリスタンとイゾルデ」の全曲、特に長大な第2幕の音楽を一度、聴いてみたくてしかたがないという好奇心からである。

楽劇「トリスタンとイゾルデ」との出会い。私の盤歴の中で大きな扉を開けて、クラシック音楽の奥地へ入り込むきっかけとなる作品である。

もし、この作品に出会うことがなかったら、現在までクラシック音楽を聴き続けていなかったかもしれません。

ですから楽劇「トリスタンとイゾルデ」はクラシック音楽の作品の中で最も大切な作品と言えます。また「トリスタンとイゾルデ」を最初に知ったために、ワーグナーの作品への入り方も、他人様より違ったものだったかもしれません。

ワーグナーの音楽に目覚めたのは、マリア・カラスの日本公演の約半年前。NHKの招きでカラヤン指揮によるベルリンフィルの日本公演があり、東京での7回の公演全てラジオのFM放送で生中継され、私は全公演、放送を聴きました。まだ私が指揮者といえばカラヤンしか知らなかった時代である。

7日間に及ぶプログラムは、バッハからシェーンベルクまでと、たいへん多彩で、クラシック音楽を聴きだして日の浅い私にとって、たいへん興味深く毎日、放送を聴いていました。この時、初めて私はブルックナー、R・シュトラウス、シェーンベルクを知りました。

そして何日目かに、ワーグナーの歌劇「タンホイザー」序曲と楽劇「トリスタンとイゾルデ」より「前奏曲と愛の死」が演奏され、非常な興奮を憶えました。何か今まで知らなかった世界に脚を踏み入れてしまった感じ。たまたま、この時の演奏は何か予感があったのか、カセットテープに録音していて、しばらく毎日、聴いていました。

特に楽劇「トリスタンとイゾルデ」より「前奏曲と愛の死」では、何か心がうずくような「前奏曲」、そして妖しく幽玄的と言って良いのでしょうか?「愛の死」の音楽に何か普通ではない世界を聴いてしまったようで、当時、高校生だった私にとって大変なことになってしまった。

「前奏曲と愛の死」を聴き込むことによって私はクラシック音楽に対して子供の聴き手から大人の聴き手に成長していく感受性を深めていく大きな分岐点だったかもしれません。

ただ、この時点では、このオペラ全曲を聴いてみようと言う意識は全くなかった。ワーグナーのオペラの全曲聴くということは、全く考えていなかったはず。ワーグナーのオペラは、まだまだ、その当時、未知の世界でした。

そんな私に楽劇「トリスタンとイゾルデ」の全曲に挑戦しよう、聴いてみようと背中を後押しする存在が現れました。

指揮者カール・ベームである。

カラヤンとベルリンフィルの来日から1年と少しのち、またまたNHKの招きでベーム指揮のウィーンフィルが来日して公演は全てFM放送で生中継されました。

ベーム指揮のウィーンフィルによる演奏は、それまでカラヤン中心だった私を一変させるくらい衝撃的でした。指揮者の強い意志、そして、それに寄り添う名門ウィーンフィルの音色。

この時、初めて演奏の違い、演奏行為の尊さを知りました。この時に演奏されたブラームスの交響曲第1番の第1楽章の冒頭、カラヤンの録音では楽譜に書いているからティンパニーを叩いていますと言う感じでしたが、ベームの演奏で聴くと何か強い指揮者の思い、それが作曲者の強い意志であることが分かり、演奏というものの違いを初めて知り、この時、カラヤンからベームへと乗り換えてしまいました。それが現在も続いているのですから、私にとって、もう一つの大きな扉だったと言えるでしょう。

そしてベームという指揮者に興味を持ち彼の自伝「回想のロンド」も手に入れ読んでみました。

そして、その自伝に大きく登場していたのが楽劇「トリスタンとイゾルデ」である。いかにベームが、この作品を愛し、このオペラを心の拠り所にしているのが、よくわかり、何としても聴いてみたい、特に第2幕の長大な2重唱は、どんな音楽なのか?とにかく知りたいと思い、お金を貯めました。

そして購入したのが1966年のバイロイト音楽祭でのライブ録音のレコード。指揮は当然カール・ベームである。

布を張った豪華なケースに入ったレコードはズシリと重く、この重さが作品の重さかと思いました。

そして解説書が分厚かった。対訳を入れて55ページもあり、よく分からない部分もありましたが全て読みました。

原作の「トリスタンとイゾルデ」の物語の概要、台本や作曲の経緯や意義、初演のいきさつ、そしてワーグナーのヴェーゼンドンク夫人との不倫のことなど、現在のCDの解説書では考えられない丁寧さで、私の、このオペラの理解に深めるものに十分過ぎるものがありました。

そして初めて第2幕の冒頭の音楽がスピーカーから流れた時の感動は今も忘れられません。

さて大学生時代は、全くワーグナーのオペラの全曲盤を購入することが出来なかった。東京での4年間の大学生時代はやはり貧乏学生だったので毎日の生活が精一杯。そして少しずつ、お金を貯めては貧乏学生には身分不相応なコンサートのチケットを購入していたのですからレコードまで手が、あまり廻らなかった。年末FMで放送される、その年のバイロイト音楽祭のライブ録音を聴くのが有一のワーグナーのオペラを聴く楽しみでした。

やがて大学を卒業して関を切ったようにレコードを買い求め、そして社会人になって、初めてもらった冬のボーナスで購入したのが楽劇「ニーベルンクの指輪」の全曲盤。そして次に購入したワーグナーの全曲盤は舞台神聖祭典劇「パルシファル」で、いきなりワーグナーの頂上作戦である。

多くの方が、ワーグナーのオペラで、おそらく最初に手にすると思われる歌劇「タンホイザー」や歌劇「ローエングリン」の全曲盤を手にしたのは、この後である。

これも楽劇「トリスタンとイゾルデ」からワーグナーの世界に入ってしまったためでしょう。

現在、私の持っていたLPレコードは全て我が家の物置部屋で眠っていますが、CDでも買い直してもいますが、ベーム指揮による、この全曲レコードのみ、現在もスピーカーの横で寄り添っています。私にとって、やはり特別の思い入れのあるレコードです。

楽劇「トリスタンとイゾルデ」の全曲盤では定評のあるフルトヴェングラーやカルロス・クライバー、クナパーツブッシュによる録音も持っていますが、やはり私のベーム盤の愛着は強く、これは私が死ぬまで続くのでしょう。