今日も疲れ果てた一日だった。

疲れ果てて帰宅中、自家用車のラジオのFM放送からはマリア・カラスの歌うヴェルディの歌劇「ラ・トラヴィアータ(椿姫)」から「ああ、そわかの人か~花から花へ」が流れてきた。

ラジオでしたがカラスの歌からドラマが見えてくる。やっぱりヴェルディ、やっぱりオペラ。

仕事のモヤモヤを一時、忘れることが出来ました。

ヴェルディ!

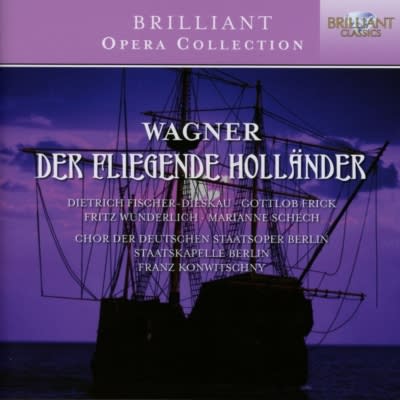

そう言えば、今年はヴェルディとワーグナーの生誕200年の記念すべき年だった。

私も、この記念の年に、このオペラの大作曲家の作品への思いを、きちんとコメントしたかったのですが、何かバタバタの1年だったためか、何ら出来なかった。「私のオペラ履歴」と言うカテゴリーも設けたのですが、現状、頓挫状態。現在、フィギュアスケート一色。もう、これはどうにもなりません。「私のオペラ履歴」はしばらくお休み。2月の冬季オリンピックが終わってから、またボチボチとコメントして行く、つもりです。その時に改めてヴェルディとワーグナーへの思いを語るつもりです。

さて今年はヴェルディとワーグナーの生誕200年。

ワーグナーのオペラの中でベストワンは何?と聞かれたら、私は迷わず楽劇「トリスタンとイゾルデ」と答えるでしょう。

ヴェルディは?と聞かれたたら困った、困った。ヴェルディの数多いオペラの中から一つを選ぶことが出来ないのだ。

せめてベストスリーと思い3本挙げてみたが、どうも忘れ物をしたような感じがするので次点で2本加えてしまった。

① 歌劇「仮面舞踏会」

② 歌劇「ドン・カルロ」(五幕版)

③ 歌劇「ラ・トラヴィアータ(椿姫)」

次点 歌劇「シモン・ボッカネグラ」

次点 歌劇「ナブッコ」

あくまでも私の好きなヴェルディのオペラの数々。私の思い入れがあり、いろいろと思い出のあるオペラと思って欲しいです。

「オテロ」がないではないか!「アイーダ」はどうした!これらの傑作を挙げていないのは、おかしいぞ!と言われてしかたがありませんが、これが私。

これらのオペラへの思い。今年は不本意ながらコメントすることが出来ませんでしたが、これは来年、ボチボチと述べていくつもりです。

今年の夏、歌劇「ドン・カルロ」の1983年収録のメトロポリタン歌劇場での上演のDVDを、やっと手にしました。

私がこだわっている五幕版での上演。

ニコライ・ギャウロフのフィリッポ2世、ミレッラ・フレーニのエリザベッタ、プラシド・ドミンゴのドン・カルロ。

やっぱりギャウロフ。やっぱりフレーニ。

彼らへの思いは、今も消えていません。

来年は年寄りの昔話ばかりになりそうです。

にほんブログ村

疲れ果てて帰宅中、自家用車のラジオのFM放送からはマリア・カラスの歌うヴェルディの歌劇「ラ・トラヴィアータ(椿姫)」から「ああ、そわかの人か~花から花へ」が流れてきた。

ラジオでしたがカラスの歌からドラマが見えてくる。やっぱりヴェルディ、やっぱりオペラ。

仕事のモヤモヤを一時、忘れることが出来ました。

ヴェルディ!

そう言えば、今年はヴェルディとワーグナーの生誕200年の記念すべき年だった。

私も、この記念の年に、このオペラの大作曲家の作品への思いを、きちんとコメントしたかったのですが、何かバタバタの1年だったためか、何ら出来なかった。「私のオペラ履歴」と言うカテゴリーも設けたのですが、現状、頓挫状態。現在、フィギュアスケート一色。もう、これはどうにもなりません。「私のオペラ履歴」はしばらくお休み。2月の冬季オリンピックが終わってから、またボチボチとコメントして行く、つもりです。その時に改めてヴェルディとワーグナーへの思いを語るつもりです。

さて今年はヴェルディとワーグナーの生誕200年。

ワーグナーのオペラの中でベストワンは何?と聞かれたら、私は迷わず楽劇「トリスタンとイゾルデ」と答えるでしょう。

ヴェルディは?と聞かれたたら困った、困った。ヴェルディの数多いオペラの中から一つを選ぶことが出来ないのだ。

せめてベストスリーと思い3本挙げてみたが、どうも忘れ物をしたような感じがするので次点で2本加えてしまった。

① 歌劇「仮面舞踏会」

② 歌劇「ドン・カルロ」(五幕版)

③ 歌劇「ラ・トラヴィアータ(椿姫)」

次点 歌劇「シモン・ボッカネグラ」

次点 歌劇「ナブッコ」

あくまでも私の好きなヴェルディのオペラの数々。私の思い入れがあり、いろいろと思い出のあるオペラと思って欲しいです。

「オテロ」がないではないか!「アイーダ」はどうした!これらの傑作を挙げていないのは、おかしいぞ!と言われてしかたがありませんが、これが私。

これらのオペラへの思い。今年は不本意ながらコメントすることが出来ませんでしたが、これは来年、ボチボチと述べていくつもりです。

今年の夏、歌劇「ドン・カルロ」の1983年収録のメトロポリタン歌劇場での上演のDVDを、やっと手にしました。

私がこだわっている五幕版での上演。

ニコライ・ギャウロフのフィリッポ2世、ミレッラ・フレーニのエリザベッタ、プラシド・ドミンゴのドン・カルロ。

やっぱりギャウロフ。やっぱりフレーニ。

彼らへの思いは、今も消えていません。

来年は年寄りの昔話ばかりになりそうです。

にほんブログ村