スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

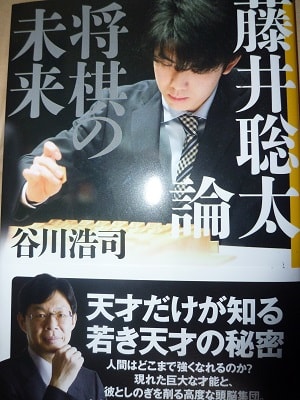

佐藤が新会長 となった後の体制で,大きな変化があったことのひとつが女流棋戦の増設 ですが,もう一点,スポンサーの増加ということも挙げられると僕は考えています。炎の七番勝負 でスター候補生であるということを内外に知らしめ,そして実際にスター街道を駆け上がっていった,あるいは今も駆け上がりつつある藤井聡太の影響なしにはこうしたことは起こり得なかったといえます。それは藤井が将棋界のスターであるということだけでなく,たとえば藤井が対局前にお茶を飲まなければ,あるいは対局中にチョコレートを食べなければ,今のような形でのスポンサーの増加はなかったかもしれないからです。ただ,こうしたスターが出現したという追い風 を,追い風としてうまく利用することができるのかどうかということは,会社でいえば経営者の手腕によるところなのであり,将棋連盟でいえば会長を代表とする理事会の手腕ではあるでしょう。

将棋連盟には自浄能力 があるということを対外的に示したと僕が思っている複数の理事の解任の後,解任された理事の代替の理事を決定する必要が生じました。解任は佐藤が新会長 に就任してからのことでしたので,それらの新しい理事になってからが,本来的な意味での佐藤会長体制ということになります。そのときに,清水市代が理事に立候補し,理事のひとりとして就任しています。立候補というのは理事選挙に立候補するという意味で,これは将棋連盟が公益社団法人になる以前と以後で,選挙の意味が変わっているので,以前と同様の意味には解せないのですが,それはあまり深く考慮する必要はありません。パソコン を立ち上げようとしたのですが,どうしても起動してくれませんでした。これまでも起動が悪いときはあったのですが,電源を抜いて放電することで起動していたのです。ところがこの日はどうしても起動しませんでした。仕方がありませんから家電量販店に出掛け,新しいものを購入しました。緩和病棟 から電話で受け,朝早くに妹とふたりでみなと赤十字病院に向かったときです。つまり母が死んで以降にタクシーに乗ったのはこのときが初めてでした。これは2018年8月のことですから,3年以上は乗っていなかったことになります。僕がタクシーを使うというのはそれくらいレアケースなのです。計画相談 を請け負ってくれているKさんから電話がありました。Kさんの会社の名称が変わるために,新しい契約が必要になったとのことでした。会社名が変わっただけで,支援の内容,つまりKさんの業務に変化があるわけではありませんから,契約書だけを作成すれば目的は達成することができます。契約書には妹のサインと印鑑が必要で,妹にはグループホームで署名してもらうので,印鑑を用意しておいてほしいとのことでした。

藤井聡太の棋士デビューとAbemaTVの将棋チャンネルの開設が組み合わさった追い風 というのは,炎の七番勝負のことです。これは2017年4月から放映された番組。収録はもっと早かった筈ですから佐藤が新会長 に就任した後に企画されたものなのか,その前に企画されていたものであったのかは分かりません。チャンネルの開設が2月でしたから,開設後に企画されたのだとすれば,佐藤が会長となった後の企画だったことになります。サマリー は受け取ることができませんでした。ただ測定器には記録は残っていますから,次回の診察のときのサマリーには,今回の期間分の記録も出てくることになります。なので僕のように概ね月に1度の通院をしているのなら,1度くらいは持参するのを忘れてしまっても,大した問題が生じてしまうというわけではありません。8月の通院 のときと同じ値になっていました。これは僕としてはかなり良好な値です。サマリーは出ていませんでしたが,低血糖の発症がほとんどなかったことは僕自身が分かっていました。ですから注射の量を変更する理由は何もありません。現状の措置を継続することになりました。そしてほかの異常は何も出ていませんでした。この日も臨時代行の医師による診察でしたが,10月になると主治医がこちらに戻ってきます。なのでこの臨時代行の医師の診察は,これで最後,というか僕にとっては8月と9月の2回だけで終了になりました。ただし前にもいったように,この臨時代行の医師は,今年の4月,つまり来月から主治医となる予定です。おくすり手帳 が一杯になってしまいましたので,新しいものをもらいました。以前は薬剤が印刷されたシールを帰宅後に僕がおくすり手帳に添付していましたが,今はおくすり手帳を薬局に持参していくようになりましたから,この添付も薬剤師がやるようになっています。帰宅したのは午後4時45分でした。

無実であった三浦に対して不当な処分 を科したことにより,会長であった谷川と理事であった島は辞任。佐藤が新会長 に就任した後,処分をした当時の理事に対する解任の動議が提出され,多くの理事が解任されました。このこと自体は将棋連盟には自浄能力 があるということを外部に見せつけたという点から僕は評価していますが,組織としていえばこの時期の将棋連盟は大きなピンチを迎えていたといえるでしょう。しかし三浦のA級の地位の保全 のために,僕には公平性 に欠ける裁定が下されたことについて記述したときの最後にいったように,この時期の将棋連盟には幸運も舞い降りていたと僕は考えています。そもそもこの特例によって翌年のA級順位戦は11人が10局を戦うというルールになったわけですが,その結果として6人が6勝4敗で並んで名人挑戦をかけたパラマス式のトーナメントが行われることになりましたが,これなどはその典型であったといえるでしょう。苦境の末に出された苦肉の策によって,大きなドラマが生まれることとなったからです。もっともこれは1年後のことです。僕はこの同じ時期に,将棋連盟には向かい風だけでなく追い風も吹いていたと思っています。指定歯科 であるみなと赤十字病院への通院がありました。この日もクリーニングをしただけです。以前は妹は熱いものや冷たいものを食べると,歯の痛みを訴えることがあったのですが,この頃からはそれも一切なくなっていました。たぶん妹の世話を僕が中心にするようになってから,歯の状態は最も良好なのではないかと思えます。お寺の奥さん から電話がありました。秋の彼岸の塔婆に関する確認でした。ハッピーマンデー の影響もあり,こうしたことは年に何回かありますが,こういう場合は火曜日の午前中に妹を通所施設に送った帰りに,上大岡のコンビニエンスストアで購入することにしています。もちろんこの日もそうでした。

三浦九段のA級の地位を保全するための特例 が採用されたことにより,この期にA級から陥落する棋士はひとりだけということになりました。新会長 になった佐藤を中心とした理事会で決定されたものです。その佐藤が不利を被るような裁定が下されたので,文句が出ることはありませんでした。しかも佐藤は2月 と3月の対局を連勝し,森内は2月の対局には勝ったものの3月の最終局で敗れ,ふたりが3勝6敗で並んだために,順位が下位であった森内の方が降級となったので,公平性を欠いていたと思われるこの裁定が問題視されることも起こりませんでした。ですが,その時点で佐藤が三浦との対戦を終えていて,森内はまだだったというのは,事前に対局順が決定されていたことによるもので,これは偶然です。したがって可能性としていえば逆のパターンもあり得たわけです。するともしも同じ裁定が出た場合,新会長である佐藤にとって有利で,その時点では理事でもなかった森内にとっては不利だったことになります。するとそのような決定には納得できないという声が出ていたとしてもおかしくありません。おくすり手帳 を持参していましたが,これが役に立つことになりました。

三浦九段の地位の保全 について最も重大だったのは,順位戦のA級の地位でした。麻雀 理論と直感力の使い方 』を読み終えたのは,昨年の5月16日でした。それ以降の日記です。坊主 ですので外出するときは帽子をかぶっているのですが,この日はとても風が強く,その帽子が飛ばされてしまいました。なので僕は妹から手を離し,その帽子を取りに行ったのですが,手を離したことで妹がバランスを崩し,風にもあおられて転んでしまったようです。僕は帽子の方に気を取られていましたので,妹が転んだ瞬間は目撃していません。仰向けに倒れていましたので,背中から倒れたものと思います。妹は通所施設と家の往復のときはリュックを背負っていますので,それが緩衝となり,大事には至りませんでした。目薬 を処方してもらいました。

三浦九段の経済的な面での損害の回復 は,当事者間での和解が成立しましたし,それは三浦九段も納得することができたということだと思いますので,僕の方からは何もいうことはありません。そしてもうひとつ重要だったのが,三浦の地位の保全に関することで,それも新会長 としての佐藤の大きな仕事であったといえます。

辞任した谷川に後継者として指名される形で新会長 の地位に就いた佐藤が,まず対処しなければならない課題ははっきりとしていました。それはいうまでもなく,三浦に対してなされた不合理な処分 によって三浦が被った損害を,いかなる形で回復するのかということです。これには主に3つの観点がありました。交替 という措置を受けました。つまり指せる筈であった対局が指せなくなったのであり,その分の対局料の収入を得られませんでした。またもしも指していれば竜王を獲得したかもしれず,その賞金を得ることができなかったという可能性もあります。それからもうひとつ,王位戦で予選の3回戦まで進出していましたが,その対局機会も剝奪されました。これもリーグに入るとか挑戦者になって王位を獲得するという可能性が皆無だったわけではありません。こうしたことから分かるように,明確な経済的損失がありました。

動議と解任によって日本将棋連盟が自浄能力 があるということを示した時期より前のことになりますが,会長である谷川は辞任していました。このために新しい会長を選出する必要がありました。処分 の不適切さにあったからです。したがって,次の会長は,ただ棋力や実績があるというだけでは不十分で,三浦九段本人や三浦九段の無実を支持して支援した棋士たちが納得することができる人材でなければならなかったからです。辞任する谷川が白羽の矢を立てたのは佐藤康光で,佐藤は谷川が辞任した後の理事選挙に立候補し,会長を務めることになりました。ことばと観念 というのが異なったものであるということ,そしてそれがどのように異なっているのかということは理解できたと思います。そしてこのために,自身の精神 mensのうちにある観念ideaがあるからといって,だれであってもそれをうまく言語化することができるわけではないのです。もちろんそこには得手不得手というものがあるのですが,飯田はおそらくそれがきわめて不得手な人物であったのだろうと推測されます。飯田は確かに第三種の認識cognitio tertii generisに依拠して麻雀をプレイしていて,その第三種の認識を発揮するだけの第二種の認識cognitio secundi generisが知性intellectusのうちに蓄積されていたのですが,その第二種の認識によって形成された観念がいかなる観念であるのかということを,他者に伝わるような仕方で言語化することはできなかったのだろうということです。

僕の吟味 の内容は合理性の比較 であったということをもって,あったとされる抗議 に対する僕の解答はすべてです。僕は三浦九段がコンピュータから指し手の援助を受けていたとは最初から考えていませんでしたし,それを第三種の認識 cognitio tertii generisで認識していたのです。文章の解釈は多様であって,それは読者に任されるものであると僕は思っていますが,とはいえ僕が三浦九段がコンピュータから指し手の援助を受けていたと思っていたというように解されたのは,僕にとってはとても不本意なことでした。処分 は,再構成 の中でもいったように,表面上は三浦九段が出すと確約した休場届を提出しなかったことに対するものであるということになっていました。というかそのように読めるものになっていました。ただ,コンピュータから指し手の援助を受けていたのか受けていなかったのかということは,処分の理由とは無関係に重要なことですので,このことについては外部の第三者委員会で調査されることになりました。そして調査の結果,その事実がなかったということが確かめられたのです。これは僕が考えていた通りの結論だったので,僕としては当然のものとして受け止めることができました。第一部公理三 でいわれている関係には該当しません。そしてこれは勝負一般に該当するのですから,麻雀の勝負の場合にも,当然ながら妥当します。だからといって,ゲンを担ぐプレイヤーが存在しなくなるということはありません。それは近藤がいうように,それが心の拠り所となり得るからだというのは,ひとつの理由としてあるのではないでしょうか。理性 ratioに基づいてプレイすることができるようになるというケースは考えられないことではありません。これはつまり,ある種のオカルトに依拠することによって,理性に基づいて行動することができるようになるということです。スピノザが『神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』でいっているのは,あくまでも受動passioによって行動するのであっても,それが理性に基づく行動と一致するなら構わないということであり,上述の例とは異なります。上述の例は,受動による行動によって能動的な行動を発揮しやすくなるということなので,行動自体だけでいうと,スピノザが示しているのは受動であるのに対し,上述の例は能動 actioであるからです。しかしそこには一致しているところもあるのであって,それは結果としての行動が,理性に基づいたものであるという点です。そしてある種のオカルトが,理性に基づくプレイの要因となるということが,麻雀の場合にも確かにあるのであって,だからオカルトを全面的には否定しないと近藤はいっているのだと,この部分を解釈することが可能であると僕は考えています。

僕は第三種の認識 cognitio tertii generisで,三浦九段がコンピュータから指し手の援助を受けていないと認識したわけですが,そう認識するcognoscereときの具体的な吟味 というのがどのようなものであったのかということは,おおよそここまでの説明から理解してもらえたと思います。一言でいえば,それは合理性の比較,三浦九段の合理性と将棋連盟の合理性の比較であったわけです。つまり僕は,三浦九段がコンピュータから指し手の援助を受けるということはきわめて非合理的なこと であり,かつ棋士がコンピュータから指し手の援助を受ける蓋然性 が低いという三浦九段の合理性と,実際に処分 を下したという将棋連盟の合理性とを比較して,三浦九段の合理性の方が高い,それも圧倒的に高いと判断したがゆえに,三浦九段はコンピュータから指し手の援助を受けていないという結論に至ったのだということです。再構成 の中でのみ果たされたわけではなく,その当時から僕はそのような吟味をしていたのだということを証明することはできません。ただ僕は,当時の竜王戦 の記事の中で,処分が下されたということは,将棋連盟が何らかの確証を得ていると解するのが合理的ではあるけれども,そうした合理的判断を将棋連盟に適用可能であるかは確信がもてないという意味のことを書いていて,これはこうした合理性の比較に依拠した記述です。これ以上のことはいえませんが,もしこれが合理性の比較という吟味が行われていたということを導いてくれるのなら,僕にとっては幸いです。

処分の場合 は僕にとって看過することができない事象ではあったのですが,それが三浦九段の合理性を覆すようなことではないと判断しました。その理由はふたつありました。処分 の理由です。将棋連盟が発表した処分に関する理由は,三浦九段がコンピュータから指し手の援助を受けているということを含んでいませんでした。むしろ,将棋連盟が三浦九段に休場届の提出を要請し,三浦九段がその要請を汲んだのだけれども,休場届を提出しなかったことに対する処分であると読めるものになっていました。したがって,それが処分の理由であるのなら,三浦九段がコンピュータから指し手の援助を受けていたということについては,何の確証を有していなくとも下すことができる処分です。つまり処分の理由がこのようなものとして解せる以上,そうした確証は将棋連盟の中にはないのではないかと予測することができました。このためにそれは三浦九段の合理性を覆すほどの根拠にはなり得ていないと僕には思えたのです。非合理的なこと であるという認識は,少なくとも僕の中で揺るぎないものです。それを処分の合理性と比較させた上で,僕は判断を下しました。受動という感情は,我々がそれについて明瞭判然たる観念を形成するや否や,受動であることを止める (Affectus,qui passio est,desinit esse passio, simulatque ejus claram,et distinctam a formali causa,quatenus Mens ipsa aeterna est. )」。

離席の場合 は,それが三浦九段が非合理的なこと をしないということ,そしてそもそもコンピュータから指し手の援助を受ける蓋然性 が低いということを覆すような根拠になるとは僕には考えられませんでした。ただ,実際のところをいえば,当時の僕がこのことを詳しく吟味したのかといえば,必ずしもそうはいえません。このことは,三浦九段が指し手の援助を受けたということについては何も論証していないのですから,不利な状況 といえば不利な状況なのでしょうが,それほど大きな不利であるとは思えなかったといった方がより正確だったかもしれません。処分 が下されたという点に関しては,僕には大きな事象と思えました。今から考えれば,確かに当時はコンピュータを用いた研究 によってどれほどの棋力の上昇が見込めるのかということが分かっていなかったですし,そのことは単に棋士の間でそうであったというだけでなく,僕のようなファンの間でも同様だったと考えなければなりませんが,そうした当時の状況というのを差し引いても,処分が下されるのであれば下されるだけの理由があるのでなければなりません。これは一般論としてそうなのですから,この件の場合にも妥当するのでなければなりません。したがって三浦九段には処分されるだけの理由がある,逆にいえば処分を下した将棋連盟の側には,処分を下すだけの明確な理由があるのだという判断が,当時の僕にはあったのです。そしてその明確な理由というのは,処分が指し手の援助を受けたことに対してであるのなら,三浦九段が指し手の援助を受けていたということに関する何らかの証拠でなければなりません。竜王戦 について書いた記事に,こうした認識を有すること自体が合理的な判断であるという主旨のことを記述されていることからご理解いただけるものと思います。ですがこのことも,三浦九段側の合理性を覆すほどの根拠にはならないと僕は考えていました。次回はその理由を示すことにします。誤謬 errorというのは,多くの場合はふたつのケースから発生するといえます。そしてそれは,オカルトであるかデジタルであるかということとはあまり関係がありません。ひとつは思考の不足privatioから生じる誤謬で,もうひとつは受動感情への隷属servitusから生じる誤謬です。これらの誤謬には,デジタルなプレイヤーもオカルトのプレイヤーも陥る可能性があるので,その差異によって誤謬の有無を決定することはできないのです。順に説明していきましょう。第四部定理四系 により,現実的に存在するすべての人間に妥当するのですから,プレイヤーがオカルトを重視するのかデジタルに即するのかということとは関係ありません。この点はとても重要なので注意してください。デジタルに即するプレイヤーには何の感情もないというわけではないのです。

三浦九段にとって不利な状況 であると当時の僕に思えたのは,二点だけでした。しかしその二点を考慮に入れても,当時の僕はそれらは,三浦九段が非合理的なこと をしないとか,そもそも三浦九段がコンピュータから指し手の援助を受ける蓋然性 が低いということを覆す要因にはならないと考えました。ここからはその理由を詳しく説明していくことにします。不自然な離席 に対する合理的な説明 がなされていないということについては,たとえそれがなされていなかったとしても,不自然に離席しているからといって,それがすぐにコンピュータによる指し手の援助に繋がるかということが不分明に思えました。つまりこれは,仮に三浦九段がコンピュータから指し手の援助を受けているとして,そのための時間が三浦九段にはあったということだけを論証しているのであって,三浦九段が指し手の援助を受けているということそのものについては何も論証していません。さらにいうと,この種の不自然な離席を三浦九段だけがしていてほかの棋士はだれひとりとしてしていないということも示していません。もしそれが三浦九段に特有の行動であったとすれば,そのことで三浦九段が何らかの疑義をかけられたとしてもおかしくないということは僕も認めていましたが,事情がそうであったということは何もいわれていませんでしたし,僕は一ファンであって棋士の行動というのを逐一知っていたというわけではありませんが,それが三浦九段に特有の行動であるというようにも思えませんでした。そもそも当時は,対局場から外出することが許容されていたのですから,僕のように判断するのは自然だったと思います。南四局 のように,各々のプレイヤーのするべきことが決定しているような局面では,オカルトであるかデジタルであるかということはもちろん,雀風がどうあるのかということと関係なく,打ち方はほぼ一致します。最も分かりやすい例でいえば,この局面でフェニックスの立場で打つのなら,だれであれとりあえず2000点を確保した上で,あとはとにかくスピードを重視して打つことになるからです。これはそのプレイヤーがデジタルであるかオカルトであるかということとは関係ありませんし,たとえそのプレイヤーが,スピードよりも得点を重視するタイプであったとしても,2000点のテンパイをスルーして8000点のテンパイを目指すなどということはあり得ないからです。

三浦九段がコンピューターから指し手の援助を受けているか否かを当時の僕が判断するときに,三浦九段にとって不利な状況 と思えることは,2点だけでした。ただ,これは僕からみた場合であって,当事者たち,つまり棋士たちの間では,少なくとも現在と比べたときには,三浦九段にとって不利と思える別の状況が確かに存在していたと僕は考えます。この点についても説明しておかないと,おそらく不公平になるでしょう。第五部定理二八の意味 は,第二種の認識が第三種の認識 cognitio tertii generisの呼び水になる,あるいはなり得るということであって,それは逆にいえば,第三種の認識である設問に答えるためには,何らかの第二種の認識の蓄積が必要だということです。このとき近藤は,直観scientia intuitivaによって1024個という答えを出すために,自身のうちにストックされている知識がどういうものであるのかを説明しています。それによれば,4というのは2²であり,8は2³であり32は2⁵なので答えは2¹⁰ということになり,2¹⁰は1024であるということです。よって近藤は4×8×32という計算をしなくても,1024という答えを導き出すことができるのです。この点は注意しておいてください。近藤は計算するのが早いから1024という答えを直観的に導出できるのではなく,知性intellectusのうちに蓄積されている知識ないしは情報によって,1024という答えを直観的に出しているのです。