今年のおせちは、思い切って品数と、作る量を減らしました。毎年

欠かさず作る「きんとん」、「金柑の甘煮」、「ニシンの昆布巻き」など、

手数がかかるのはやめました。きんとんや金柑は、金運のエンギを

かつぎ(おせちを買った昨年も)つくりつづけましたが、毎年のように、

裏切られ、金運には縁のないものと、スッパリあきらめました。

元日のにぎり寿司パーティが終ったあと、おせちの残りを三家族に

お持ち帰りして貰いますがそれでも余ります。冷凍できるものはよろ

しいが、「炒りどり」などは始末におえません。そこで思いついたのが、

細かく刻んで味をつけなおして、まぜずし=ばらずしを作ることでした。

ヒントは、湯木貞一さん著「吉兆あじばなし・・42ページ」にあります。

「煮しめが残ったら、おすしの具に」とあり、それをおもいだしました。

「吉兆あじばなし」は全4巻です。日本料理の頂点をきわめたかたが、

書かれたレシピ本・・玄人じみてとっつきにくい・・とおもいがちですが、

素人にも実にやさしく書かれた料理書とおもいます。暮らしの手帖社

の編集長、故花森安治さんとの対談記録で書かれた本です。

この四書と辻嘉一さんの著書が、わたしの料理のバイブルです。その

共通点は、玄人でありながら素人にやさしいかたり口と、食材を粗末に

しない・・大根葉やかぶの皮一枚も捨てずに、活用することにあります。

料理屋のゴミは、沢山出てはいけない・・と食材を捨てるのを、お二人

とも戒めています。残りものの料理や食材を、おいしく作る工夫をして、

料理屋さんに限らず、一般のおうちからも、生ゴミを少なくしたいですね。

昨年、はじめて「おせちセット」を買い求め、その手軽さに感激しましたが、売れ行きがもう一つでした。

ことしはおせち作りを再開・・・品数をしぼったつもりでしたがけっこう残りました。このままだと、何れは

捨てられてしまいます。それだけは避けたい・・そのおもいでつくったのが、レシピの「まぜずし」です。

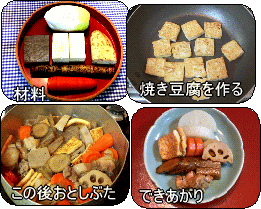

材 料 おせちの残り 炒り鶏のごぼう

同・しいたけ

同・れんこん

同・絹さや

エビの旨煮

かぶの酢の物

ほたてのつけ焼き

焼きアナゴの旨煮

ぶどう豆

すしめし 適量

作り方 具材の処理

ごぼう・しいたけ・れんこんは細かいみじん切り。

そのままでよいが、薄味なら濃い目に煮なおします。

絹さやは、三つか四つに切る。

エビの旨煮は、斜めに削ぎ切りする。

かぶの酢のものは、細切りに切る。

ほたてのつけ焼きは、細かくほぐす。

焼きアナゴは1センチ巾に切る。

ぶどう豆は、そのままつかう。

すしめし 新しく炊いたご飯に合せ酢を混ぜ、すしめしをつくる。

・・・具材は再利用だが、すしめしはあらためてつくる・・・

すしめしが新しいのがおいしくつくるコツです。

あとは、具材を適当に混ぜ込むだけ・・のおすしです。

お漬物・・柴漬けなんかがあれば「ベリーグッド」です。

できあがりは、写真のように無愛想なおすしですが、

味のほうは、まちがいなくおいしい・・欲を言えば、

錦糸玉子を作ってのせれば、見栄えがよくなります。