今日は介護研修の13回目。

テーマは「介護過程」と題して、介護計画を策定するという事の意味について学びました。

利用者には様々な状況があるので、それぞれの人たちの様子に合わせた介護計画が必要になります。

ケアマネージャーが作成する介護サービス計画を受けて、個別介護計画、個別看護計画、個別リハビリ計画など、多職種との連携で利用者の生活支援や機能保持などを図ります。

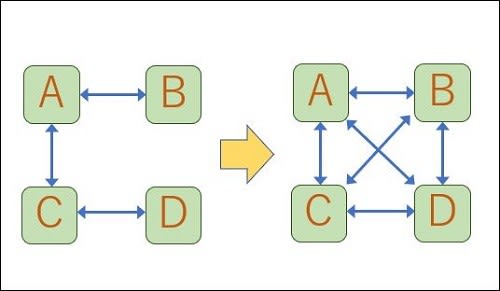

そしてそれぞれが計画を実施して、できたこと・できなかったことなどを持ち寄って反省し、フィードバックして新たな介護計画を策定しなおすということを繰り返します。

このあたりは、私自身の仕事でも提案型のプレゼンをするときなどはPlanーDoーCheckーAction というPDCAサイクルを回すことには慣れているので、全体の流れはスムースに理解ができます。

ただそのためにはまず利用者の状況をしっかりと把握して理解することが肝心です。

しかし実際の現場では、独り身で認知症の方などどういう状況なのかを把握することが難しい事例も多いとのこと。

やはり何事も教科書通りにはいかないのです。

◆

介護でのPDCAを回す際には、介護で得た反省を他の介護者、医療者などと共有をすることが大切です。

私の方から「そういう情報共有のためには電子パッドやアプリを使うといった効率化は図られていませんか」と質問をしました。

講師からは「最近は良いものもでき始めていますが、それらを導入するという事になるとまたそれなりの投資をしなくてはならないのでそういう余裕があるかどうかですね」とのこと。

介護業界でもデジタルDXを進めるにはお金がかかります。

◆

今日は他のコースからの臨時の参加者が一人いて、それが30代の主婦の方。

聞けば「主婦の仕事の延長のような訪問介護をしようかと思っていて」というので、「お子さんがいるなら大変じゃないですか」と訊くと、「いえ、却って『この時間とこの時間ならお手伝いができます』という時間的希望をすり合わせることができるので時間が作りやすいんですよ」とのこと。

どうやらお友達に介護業界で働いている人がいるらしくて、介護業界のいろいろな「あるある」話も伝わっているようで事情通です。

「友達に聞いたら、教科書通りに進んでいる現場なんてないと言っていました(笑)」と言い、暴力老人の話やら特養での機械的な入浴システムなどを面白おかしく話してくれました。

授業中は、私などは結構質問の手を挙げるのですが、それをみて「なんか質問しやすくて明るいクラスですね」と驚いています。

「あなたのクラスはこうじゃないの?」

「うちは、雇用保険をもらうために職業訓練として介護の資格コースに入っている人たちが多くて、あまり前向きに介護のことを考えている人は少ないです(笑)」

世の中いろいろな事情があるんですねえ。

介護スクール、あと2回です。