今日は稚内で営業周り。

普段なかなか会えない人たちと直接会って地域の現状をヒアリングします。

人口減少、担い手不足など様々にネガティブな条件もありますが、それを前提にして我々はどう課題を解決してゆけばよいでしょうか。

答えはなかなか見つかりませんが、まずは人に会う事から始めましょう。

◆

夜は稚内信用金庫さんからの依頼で、二宮尊徳と報徳について1時間の講演を行いました。

「ちょうど支店長会議があるので、皆にぜひ二宮尊徳のお話をしていただきたいです」と依頼を受けたのですが、ただ漫然と彼の生涯や人となり、その思想などをお話しても面白くありません。

実は参加者がお金を持ち寄って、それを借りたい人に貸して稼ぎのスタートアップを支援するという「信用事業」は、そのルーツが小田原藩時代の二宮尊徳に遡ることができます。

お金を貸してくれるという点だけ観れば銀行も信用金庫も同じように見えますが、銀行は営利団体として資金を運用しますが、信用金庫は会員の出資による共同組織の非営利法人と言う形態になっています。

実はこうした会員(=思いを同じくする地域の人たち)が集まって資金を持ち寄り、困窮している人に貸して事業を始めさせ儲けてもらって貸した金を返してもらう、というやり方は、二宮尊徳が始めた「五常講」というやり方そのものです。

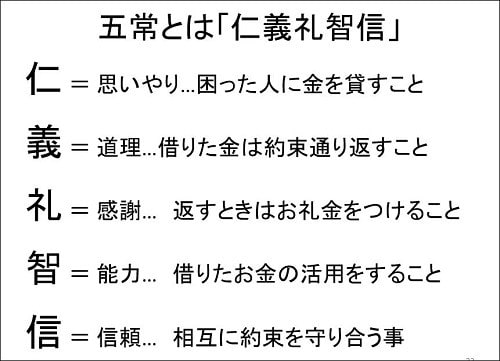

二宮尊徳が唱えた「五常」とは、「仁義礼智信」とされ、可哀想に思ってお金を貸す(=仁)、借りたものは返すという心がけ(=義)、支えてくれたことへの感謝の気持ちとお礼金をつける心根(=礼)、借りたお金を活かして儲けること(=智)そして、お互いに約束を守り合うこと(=信)とされ、これらが揃うことで、お金はいつまでも減らずに皆を救うことができる、としました。

特に、初期の小田原藩では借りた人たちがお金を返さなくなって事業そのものが失敗した、ということもあったようで、そのことにより尊徳さんは、「このお金を貸し借りするシステムを成立するための前提は道徳にあり」と悟ったとのこと。

後に「経済と道徳の一円融合」と唱えることの経験にこうしたことがあったのでしょう。

実際信用金庫さんでは、お金を貸すにあたっては「担保を前提にお金を貸すことはない」とされているそうで、「どうやってお金を貸しても大丈夫か判断するのですか」と訊くと、「それが目利きの腕ということでしょうか」というお答でした。

今日のお話の肝は、地域の会員たちが共同して信用を基礎として支え合う金融システムが信用金庫であり、決して「資金を貸し借りしてお金が儲かる就職先」というようなことではなく、資金融通を通じて地域を支援し救済するための金融団体だというその原点を理解して、改めて事業の意義を感じてもらうということでした。

信用金庫に務めていても、そのルーツとしての「五常講」という単語は聞いたことがない、と言う方がほとんどでしたが、私自身も報徳と信用事業のルーツを今回改めて勉強できて報徳への理解がさらに深まりました。

もっとも、今回の講演に当たっては、大日本報徳社に五常講に関する資料を依頼したりして頭を整理するのにちょっと時間がかかりました。

しかしいろいろな課題をいただけると自分もそれなりに勉強してまだ成長できそうです。

懇親会でもいろいろな感想などを聴くことができ、良い機会をいただきました。

関係の皆様に感謝申し上げます。