●

芸術の秋ですが、コンサートの合間に昔聴いた演奏会のことを書いてます。

今書いているのは1983-1984シーズンの模様です。

それでは当時の感想ほぼそのままどうぞ。

●

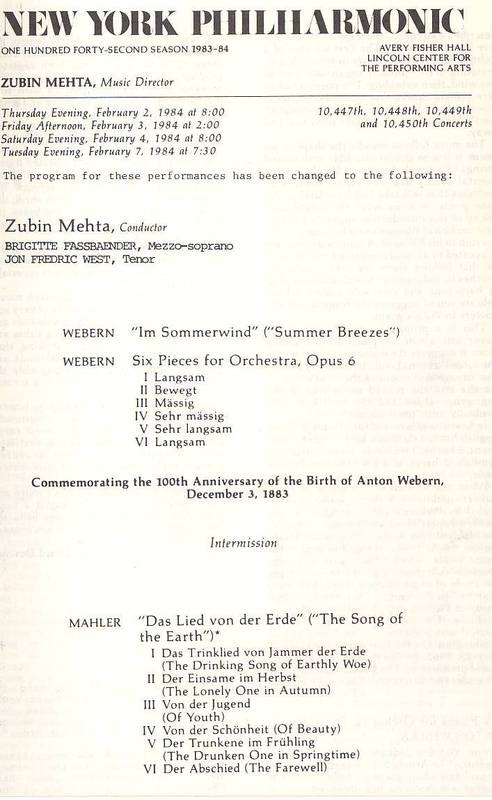

1984年2月4日(土)8:00pm

エイヴリー・フィッシャー・ホール

.

10,449回公演

ウェーベルン/夏風の中で

ウェーベルン/オーケストラのための6つの小品

Commemorating the 100th Anniversary of the Birth of Anton Webern, December 3,1883

.

マーラー/大地の歌

.

ブリジッテ・ファスベンダー、メゾ

ジョン・フレデリック・ウェスト、テノール

.

ズービン・メータ 指揮

ニューヨーク・フィルハーモニック

.

Sunday,1984.9.30WQXR3:05pm放送予定

●

当日のプログラム前半は、本来ならばハイドンのロンドン交響曲であったが、ウェーベルン2曲に変更されている。

●

メータ、ニューヨーク・フィルハーモニック、それにファスベンダーによる第6楽章の熱演にもかかわらず場がしらけてしまったのは、無知な聴衆による盛大な拍手が各楽章間にはいってしまったことによる。

アメリカ人はソリストのはいる演奏曲目では楽章間で拍手をしてしまう悪癖があるが、今日はそのような聴衆がさらに反応してしまった。それは第1,3,5、楽章をまるでオペラのクライマックスのような絶叫で歌ってしまったウェストという人のせいである。

あのような身振りを伴った絶叫のごとき歌唱をしてしまうと、どうしてもこのマンハッタンの聴衆どもはブラボーの絶叫とともに盛大な拍手をついしてしまうのだ。

従って、当然の如く第2楽章はファスベンダーが歌うわけであるから、また拍手をしないと決まりが悪くなるのでまた盛大な拍手をしてしまう。

このような調子で最後まで続いてしまったため、この曲の持つある種、俗世間を越えたような音楽がその都度現実に引き戻され、もうひとつの世界との有機性を失ってしまった。

ウェストはヴィッカーの代役であるが、十分に練習を積んだとみえ譜面なしで歌っていたが、これは全く面白いことにファスベンダーと対照的であって、彼女は終始譜面をめくり自分の歌わないところまでも入念に何かを探すように食い入っていた。

どちらが良いなどとは言えないが、私にはファスベンダーのあのような姿のほうが好ましく映った。

ウェストは明らかに張り切りすぎであり、曲想に彼のような歌い方はマッチしない。声が張り裂けんばかりでそのたびに歌詞が明確性を欠き、聴きづらかった。

第1楽章が済んで盛大な拍手のあとファスベンダーが静かに第2楽章にはいっていく姿は、何かウェストが非常に馬鹿にされているようでもあり、そうとも知らずにこやかにファスベンダーの歌を聴いているその姿をみているとなぜか急にさみしくなり、彼の気持がよくわからなくなる。

.

といったわけで、聴衆の無知さかげんなども考慮すると一番心を落ち着けて聴いていられるのは当然第6楽章であり、これは実に素晴らしかった。とにかく、ファスベンダーが素晴らしいの一語に尽きる。声が透きとおっていてドイツ語の発音が非常にクリアで聴きやすい。

また、あまりヴィヴラートをかけないその歌い方がこの曲によく合い、時にゾクゾクとするほど冷徹なものを感じさせる。冷えきった冬の夜空の星を見上げるような冷たさがある。

歌の最後のフレーズewig…は、全くヴィヴラートもなく、ガラスのように澄みきった声で、この身を切られてしまいそうな冷たさと絶望感を表現していた。

メータ、ニューヨーク・フィルハーモニックがまた素晴らしく良く、特に第6楽章の絶望感と微妙なニュアンスがなんとも言えない。メータの棒は一見大振ぶりに見えるが、よく見ると指示が適切でありオーケストラをやっぱり操っているのだろうと思う。

マーラーに関して言えば、ニューヨーク・フィルハーモニックにはものすごい伝統があるわけで、これは大きな財産であり自信、自負につながっている。(そのわりには聴衆のバッド・マナーが気になるが。。)

また同じ例でいえば、あの最後のewigにたどりつくまでのなんともいえない超ロマン的、世紀末的、退廃的なフレーズが登りつめていって、ついにewigと歌われる姿は、これはマーラーそのものであり、このようなむせび泣きがなければマーラーの意義は半分失われるわけである。その点、メータ、ニューヨーク・フィルハーモニックはさすがに表現がまとをえていたように思う。

またファスベンダーが‘最後の最初の’ewigを歌った後、その音程でオーケストラが続けて歌うわけであるが、強弱、コントラストが全く彼女の歌と一致していて彼女がどこで声を切ったのか一瞬わからなくなるほどであった。ファスベンダーのような歌い方は聴衆を納得させるに十分であり、またガラスのように澄んだ声とともに非常に魅力的であったと言わなければならない。

最終的には、ウェストに難はあったものの、やはり生演奏の素晴らしさは何物にも代え難い。生演奏だといつもは聴こえない音が聴こえてくるようであり、曲が一層理解しやすくなる。

●

前半のハイドンがウェーベルンに替わっていたが、これは思いもがけない幸せであり、ついこの前聴いたばかりで、また聴きたいと思っていた矢先のことなのである。

最初の曲、夏風の中で(自訳では「夏の風の中に」)、は前にも書いた通りシュトラウスとマーラーがミックスされたような曲だが、よく聴いてみるとワーグナーのジークフリート牧歌のようなところもある。

ウェーベルンがこのような小品を書いているときに、プログラムの次の曲「オーケストラの6つの小品」のような方向に向かうと自分で思っていただろうか?

人はよく若いころの作品に、既に認められている曲の萌芽が発見されるというけれども、それは全くの結果論にすぎないのではないだろうか?

ウェーベルンが、夏風の中で、を作曲していた頃(20才頃)の気持ちを覗いてみたいものだ。

おわり

●

まさに至福の時を過ごされたようでうらやましい限りです。

当時の演奏会がどのように行われたのか、まさに再現され、読む方にとってはわくわくします。

自分でも昔の文章見てびっくりしてます。すばらしい!