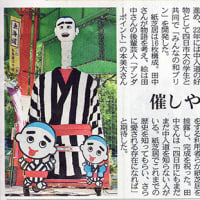

昭和43年の御旅所付近

昭和43年の御旅所付近

伊藤さんが“西町地蔵堂”の記事として“旧四日市を語る”に書いてみえる。

毎年7月24日には“地蔵盆”として、賑やかにお祭りが行われたとある。(私が母親に連れられ出かけたのも、この地蔵盆の日だったのだろう)夜になるとお堂の西側で丸太を組んだ急造り舞台で裸電球を煌々と点けて、漫才や俄芝居が上演され、参詣者を楽しませた。

9月の四日市祭りになると、諏訪神社にある神輿が、24日の夜、地蔵堂の東にある建屋に移され、篝火をたき徹夜でお守りされた。25日は四日市市内にある全部の練りがここへ繰り込み、それを見ようと近郷近在からどっと人が押し寄せ大混雑をした。(地蔵堂東側に保存されている小さな神輿は外に台座を作り飾ってあった)ここは所謂 御旅所・・・神輿が本宮から渡ってきて、暫く留まるところであった。(当時は神社の神輿で移動した!?)

地蔵堂西の三滝川に架かる明治橋を渡った末永には“三重の郡役所”もあったので、ここは四日市の出入り口であり、良い休憩所として利用されたようで、堂の入り口にあった青龍の口から流れ出る水を飲んで一服している車馬や荷車の人たちをよく見かけた。

現在の御旅所

現在の御旅所

(注)二基の神輿があった?昭和43年の新聞記事より(新聞社不詳)

30年ぶりに神輿 市内を渡御 25日から始まる諏訪神社の秋の大祭に西町から神輿が出て伝統の祭りに花を添える。同神社の神輿は二つあって、一つは神社に、もう一つは西町に保管され、渡御は祭りの中心行事として市民に親しまれてきた。ところが、支那事変が起こった昭和12年以後は神輿の渡御が取りやめになり、その後、神社は戦災で焼失、西町は伊勢湾台風で壊れてしまった。昨年(昭和42年)諏訪大祭協賛会が組織され、再び祭りを盛り上げようと、西町では基金を募って修理、このほど修理ができた(弘化年間に造られた神輿)。25日には西町から諏訪神社へ、26日には諏訪神社から西町へ神輿が渡御する。(初日に諏訪神社へお迎えに行き、翌日神社へ送り届ける・・・ということではないでしょうか?)“四日市祭”より

「四日市市の祭りを知ろう」講座記録誌

「四日市市の祭りを知ろう」講座記録誌

西町の御旅所のことは平成21年発刊の記念誌“四日市祭”(前田憲司 執筆)にも記されている。

西町の大山 大山は 大きすぎて電線が邪魔になり 神社前で組み立てられた

西町の大山 大山は 大きすぎて電線が邪魔になり 神社前で組み立てられた

四日市祭の奉納行事で中心的な神事は、神輿の渡御と巨大な山車である四輛の大山(おおやま)の曳航だった(西町は西の入り口・北町は町の中心・浜田は昔、四日市と浜田から成っていた・新田町は諏訪神社のおひざ元)。

幕末〜明治期にかけての版画(椙山満蔵)

幕末〜明治期にかけての版画(椙山満蔵)

神輿の渡御は西町が担当し、祭りの初日にご神体を神輿に乗せ、猿田彦を先頭に楽人が雅楽を演奏し、水干姿の仕丁に担がれ、西町の御旅所まで静かに行列が進み、翌日に諏訪神社へ還御、弘化年間(1884〜46)に製作された神輿が戦災を免れ、今も西町に保管されている。

平成14年の渡御

平成14年の渡御