昭和という時代が、遠のいていく。昭和をテーマに、思いつくまま書いてみたいとエラソウニ思った。が、早速鉄道の壁にあたった。鉄道は生き物。過去の産物であっても動き続けておりました。

三岐鉄道

三岐鉄道

さて、“年表 四日市のあゆみ”を覗いていたら、「昭和3年9月 三岐鉄道(株)が、高砂町に設立」とあった。昭和天皇御大典の昭和3年。四日市市―関ヶ原町間の鉄道敷設免許状が認可され、三岐鉄道を設立。社長は伊藤伝七、取締役には、浅野セメント、小野田セメントの専務が名を連ねた(両社とも現在の太平洋セメントの前身)。昭和6年には、富田―西藤原間が開業したものの、昭和6年に関ヶ原へ敷設の免許が失効したためセメント工場のある藤原までにとどまった。三岐鉄道の名前のいわれである。初代社長が伊藤伝七氏であったため、設立は四日市だったが、おおきな目的の一つがセメントの原料石灰岩の輸送だったので(訂正:すみません セメント輸送でした)富田に本社を移した。

グーグルマップより

グーグルマップより

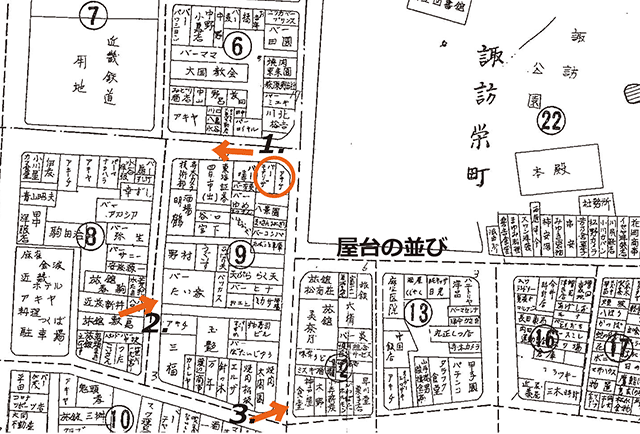

上の地図を見ていただきたい。明治末期、関西鉄道が富田を通っていて(上から下に斜めに伸びる線路)国有化されていた。国鉄関西線は、東洋紡績の工場内にも敷設されて(右下に東洋紡績があった 現在のイオンモール四日市北)富田駅を通して各地につながっていた。三岐鉄道は、それと並行して富田をスタートし、蒔田あたりで国鉄と高架クロスして三岐線は西藤原へと国鉄は名古屋へ分かれていく。両線とも同じ1067ミリの狭軌だった。

この頃(昭和3年)、伊勢電鉄(後の近鉄)は、富田を通過して桑名まで運行されていた。富田が始発となった三岐鉄道三岐線は、旅客列車も国鉄富田駅発着であったが、近鉄富田駅まで歩いて移動する乗客が多かった。近鉄連絡線建設には富田駅前の商店街が反対したが、完成後も国鉄富田駅への旅客列車を運行することで妥協した。しかし、近鉄富田駅利用客の多さは歴然で、昭和60年に三岐鉄道 三岐線の旅客列車は近鉄富田駅発着に統一された。こうして現在の近鉄富田駅と国鉄富田駅が約300メートルの距離を置いて存在している。昭和40年代、近鉄富田駅を降りた乗客が、国鉄富田駅にあった三岐鉄道への乗り換えに足を急がせていた風景を思い出す。

- 間違いがあればご教授ください。

ここの真ん中にハンフリーボガードさんが入るのですが

ここの真ん中にハンフリーボガードさんが入るのですが 如何ですか?

如何ですか?

昭和31年の水谷仏具店前

昭和31年の水谷仏具店前

本町通り

本町通り 鳥出神社

鳥出神社