国家の第一は民主主義である。美しさとか品格はまやかしの国家論である。新聞に掲載されている論文を中心に批判する。

品格より民主そして自由

泥酔してあばら骨を折った

http://neil.chips.jp/chihosho/ TEL.03-3260-0355 FAX 03-3236-6182

chihosho@mxj.mesh.ne.jp

県内取次店 株式会社 沖縄教販

電話番号098-868-4170 FAX 098-861-5499

shopping@o-kyohan.co.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

民主主義運動

香港

普通選挙要求運動

反民主主義運動=左翼運動

韓国

日本製品不買運動 日本旅行忌避運動

慰安婦=性奴隷運動 徴用工搾取被害運動

沖縄

辺野古飛行場建設反対運動

宮古島自衛隊基地建設反対運動

石垣自衛隊基地建設反対運動

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マチューのシアワセな日々

泥酔してあばら骨を折った

2月22日月曜日午後5時20分。マチューは三線のケースを担いでドアを開け外に出た瞬間にぶるっと体が震えた。寒い。寒いのは家の中にいる時から知っていた。家の中よりも寒い。家の温度計を見ると13度だった。マチューの家は暖房設備がないし壁や天井はコンクリートで板の壁ではない。だから外の気温と家の中の気温は同じである。家の中が13度であるということは外も13度くらいなのだ。同じ温度であるが外は寒く感じた。原因は風だ。北から強い風が吹いていた。冷たい風のせいで厚着をしていても寒い。

「どうしよう・・・。車で行くか、歩いていくか」

マチューは迷った。迷いながら玄関の前に駐車している車を通り過ぎた。頭では迷ったが体はいつもの習慣によって歩いていた。車に乗るか乗るまいかと迷いながら車から離れていくマチューであった。

マチューは毎週月曜日に嘉手納町の三線教室に通っている。1、5キロ程の距離であるので健康のためにと歩いて通っている。しかし、今日は寒い。車でいったほうが寒さをしのげる。ただ、車でいくなら30分ほど余裕がある。家に入り30分間時間つぶしをしなければならない。歩いていくなら余裕がない。すぐに行かなければならない。家に戻るのが面倒くさいマチューであったから迷いはしたが歩いていくことにした。決めた時には家から二十メートル離れていた。

・・・寒さに負けてたまるか。歩くのだ・・・

身体が衰える老人の世界に入ったマチューはつぶやいた。寒さから逃げるのではなく寒さに向かっていく。そして、身体が衰えないためにできるだけ歩くのだ。歩け歩けだ。

車の時代になっている現在。歩いて買い物ができるまちやぐわー(小売り商店)はなくなり、遠く離れた場所に大型スーパーだけになった。買い物は車でやるようになった。運動不足になるように仕向けているのがが今の社会である。太っている人が多くなった。

マチューも太っていた。独り身だったが、昔なら自炊をしなければならないが今は違う。レストラン、ラーメン屋、蕎麦屋、軽食店、食堂、弁当屋があるし、スーパーには多くのファーストフードを売っている。車を利用すれば食事をするのは困らない。外食の日々を過ごしていたマチューだった。しかし、マチューは5年前に脳出血をした。原因は糖尿病だった。糖尿病の原因は外食だけをやり、おいしいものを腹いっぱい食べ続けているうちに血圧と血糖値が高くなり、脳出血を引き起こしたのである。

若い時から病気には無縁で病院に行くことはなかったマチューはショックを受けた。幸い脳出血は軽く、一カ月の入院で済んだ。

退院したマチューは血糖値を下げる決心をした。外食をやめ、自炊をやり野菜中心の食事をした。それから体重を落とすために腹六分の食事を心がけ、三か月で体重を75キロから65キロに落とした。マチューは脳出血や脳梗塞で脳がマヒするのが一番恐れている。半身不随になったりするのはいいが、意識不明になりベッドの上で生きるのは嫌だった。それよりは死んだ方がいい。自分で半身不随と意識不明を決めることはできない。だから、脳出血をしたくなかった。一番かかりたくない病気をしてしまったマチューであった。幸い意識不明にはならなかったから運よかった。二度と脳出血はしないと決心したマチューだった。

血糖値が高い脳出血の原因である。たったら血糖値を下げ、正常値にすることが脳出血を防ぐ最良の方法である。血糖値を下げるには規則正しく食事をやり、食事の量を落とすことである。だから自炊をやり体重を落としたのである。

糖尿病を悪化させないためには食事を押さえることと運動をすることであるが、トレーニングジムに通う気にはなれないし、ジョギングをする気にもならない。30分とかⅠ時間散歩する気にもならない。目的もなく歩くのは性に合わない。だからランニングマシーンを買った。そして、スーパーや三線教室には歩いて行くようにした。最近はランニングマシーンで走るのはしなくなった。薬を毎日飲んでいるがとにかく血圧と血糖値は正常を維持している。正常な値が続くときついことはしなくなる。たまに数分くらいランニングマシーンで走るがほとんど利用しなかくなった。血糖値が上がればランニングマシーンで走るが定期健診では正常値を維持している。走る気力が縮んでいる最近である。

スーパーや三線教室に行くときは歩くのはずっと守っている。それだけでもそれなりに効果があると思っているマチューである。だから、毎週月曜日の三線教室には歩いていくことにこだわっていた。

路地から二車線の大通りに出た。二車線は大木から大湾、古堅、嘉手納へと続く南北に走る道路である。嘉手納は南側である。路地から出ると左に曲がった。風は北風だから冷たい強烈な風は背中に吹き付ける。背中なのでぐっと体を引き締めると少しは寒さをしのげた。

古堅南小学校を過ぎ、古堅と渡久地を結ぶ車道を横切り、坂を下った。なだらかな坂はずっと続く。車道を横切ると坂はもっとなだらかになり、やがて坂は終わる。100メートルほど歩くと道は突き当りになる。突き当りを右に曲がる。50メートルほど進むと58号線車出る。

国道58号線が二つある。この58号線は新しくできた道路である。新58号線といったところか。昔からある58号線はここから東に数キロ離れた国道である。別々の場所の国道であるから名称は違うと思っていた。ところが同じ58号線である。友人からこの道路が58号線だと教えられた時、

「嘘だろう」と信じなかった。

「俺もさ信じられなかったよ。ネットの地図で調べたら58号線になっていた。俺の言うことを信じないならネットで調べてみろ」

マチューはネットで調べた。友人が教えたことは本当だった。58号線が二つあることにマチューは納得しなかったが国が決めたことである。認めざるを得ない。だが、マチューはこの道路を58号線と苦にしたことはない。

58号線を南に進んでいくと赤い橋に着く。橋の正式な名前は大比謝橋である。比謝橋も二つあるのだ。東側の比謝橋は吉屋チルーの「恨む比謝橋や 情ねん人ぬ・・・・・」琉歌に歌われているように昔からの橋である。この比謝橋に対して大比謝橋はない。比謝橋の名前を使うのがおこがましい。歴史ある無比謝橋に失礼だ。誰も大比謝橋と言うはずがない。比謝橋は昔からある四車線だけである。誰も新しい橋を大比謝橋と言わない。言うはずがない。赤いペンキで塗られているからみんな赤橋と呼んでいる。この橋に一番ふさわしい名前である。

赤橋を渡ると嘉手納町である。赤橋は嘉手納町の西側にあり、赤橋を渡った一帯は戦前は製糖工場があったらしい。戦前は那覇から嘉手納町の間に鉄道あったという。嘉手納町が最北の駅だったらしい。。嘉手納駅が鉄道の最北駅であった。鉄道は嘉手納製糖工場への引き込み線があり砂糖を那覇に運んでいたという話を親からきいたことがある。製糖工場は沖縄線の時に破壊された。

マチューが少年の頃は一帯には住宅はなく、製糖工場のレンガでつくった大きなかまどが残っていた。かまどの周囲は雑草が生い茂っていた。今はかまとはなく、雑草の生えていた原は10階建ての町営アパートやアパート、住宅が密集する住宅街になった。少年の頃の風景は一変した。嘉手納町に入ると右に曲がる。密集している住宅が北風をふさぐので風の勢いが和らいだ。6時5分前に三線教室に着いた。

三線教室は7時に終わる。マチューは近くのサンエーに向かった。三線教室の帰りにサンエーで牛乳、豆腐などの食品を買うのが習慣となっている。家の近くに商店がない。日用品や食品を買うには遠くにあるスーパーしかない。だから、週一回は三線教室の帰りにはサンエーで買い物をすることにしている。

牛乳、マグロの刺身、味噌、ゆし豆腐、黒糖かりんとうを買った。サンエーを出た時に冷たい突風がマチューを襲った。するとマチューの体がガタガタと震えた。驚いた。突風に「寒い」と感じる前に体が震えたのだ。体が震えてから寒さが襲ってきた。サンエーを出て右に曲がり、新町通に向かったが北に向かっているので強風を正面から受けた。寒さで体の震えは止まらない。嘉手納町を出ると58号線を北に向かって歩かなければならない。強烈な北風にガタガタ震える体は老体は持ちそうにない。本当に「ヤバイ」と思った。

「・・・歩くのは止めてタクシーで帰ろう・・・」

と思ったマチューだった。

新町通りに出て、タクシーを拾おうとしたが、新町通を通るタクシーはなかった。以前は数分あればタクシーを拾うことができたが、今は携帯電話で呼ばないとタクシーは来ない。携帯電話は持っているが携帯電話にはタクシー会社の電話はインプットしていないし、タクシー会社の名刺も持っていない。タクシーには滅多に乗らないマチューだった。

体の震えは止まらない。前を通り過ぎた30代の男は手をポケットに入れているが、体が震えるほどに寒そうにしていない。マチューだけが体が震えているようだ。こんなに体が震えるなんて初めてだ。過去に今より寒い時はあった。しかし、体がこんなに震えることはなかった。70歳と老齢になったからだろうと思ってしまう。もう、俺も老人か・・・・。寂しさとむなしさがマチューの心を包んだ。

タクシーがないなら歩いて帰るしかない。しかし、寒さに体が持ちこたえることはできそうにない。タクシー以外にこの寒さを乗り切る方法は一つしかない。酒で体を温めることだ。酒が飲める場所はスナックである。居酒屋もあるが一人で居酒屋で飲む気にはならない。やっぱりスナックだ。

スナックで酒を飲んで体を温める。体が温まれば冷たい強風をしのいでなんとか家に帰れるはずだ。マチューが向かったのは風酔というスナックである。新町通りを過ぎるとL字カーブになっている。L字カーブをそのまままっすぐ道路がある。正確には三差路であるが、まっすぐ行く道路は昔はなかった。継ぎ足しのように作られた道路だから三差路というより道路から筋道に入っていくイメージが強い。

人口が増え新しい住宅が増えていくようになった50年前にL時の曲がり角に新しい道路がつくられた。新築の家が次々と建っていった。そして、スナックも増えていった。スナックの多いこの通りは300メートルくらいのまっすぐな道路であるがスナックが増えるとスナック客を狙ってレストランや割烹などもでき随分賑やかなスナック街になった。マチューも若い頃はよく行ったものだ。しかし、時代の流れに取り残されてさびれている。昔は20代の若かかった女性たちが今では老人になっている。港町のスナックは年老いたホステスが多く、客も少なくなり、さびれている。

マチューが向かっている風酔は50代のママと40代のホステスのなっちゃんの二人でやっているスナックである。70歳のマチューにとっては2、30代のホステスよりは4,50代のホステスがいい。タクシーが通ったらタクシーに乗るつもりであったが風酔に就くまでタクシーは通らなかった。

港町通りに着いた。通りはなだらかな坂になっている。「愛二人」の看板がある。「あいふたり」とは言わない。「会いたい」と言う。ウチナー口で一人はチュイ、二人はタイ、三人はミッチャイと言う。「愛二人」の二人はウチナー口で言う。だから「あいたい」と言うのだ。愛二人は60代の女性一人でやっている。70代の女性二人でやっているスナックがある。店の名前はZIKuZAKUという。ZIKZAKUは昼の3時ごろからやっている。昼に客は来ないと思うがそうでもにない。7、80代の年金生活をしている老人が昼から来るそうだ。アリランというスナックがある。名前から想像する通り韓国の女性が一人でやっているスナックである。午後7時半に営業しているスナックは少ない。ほとんどのスナックは8時頃から9時に開店する。

風酔は6時に開店する。港町通りのスナックで6時に開店するのは風酔だけである。風酔に着いた。風酔に入る時に三段の階段を上る。建物が歩道より高くなっているのだ。ドアを開けて中に入ると奥のカウンターに客が二人居た。マチューは壁際に並んでいる使っていない椅子に買い物袋を置き、椅子の側に三線ケースを立てた。それから入り口から二番目の椅子に座った。

「いらっしゃい」

なっちゃんが微笑んでマチューを迎え入れた。

「菊の露を一杯」

菊の露は宮古島のあわもりである。なっちゃんは水割りをマチュー前に置いた。これで体が温まる。マチューは飲んだ。しかし、体は温まらない。あわもりを飲めばじわりじわりと体の内側から温まっていく・・・しかし、温まらない。若い頃なら体が温まるはずであるがやはり老人になるとすぐに体が温まることはないのだろうか。マチューは一気に飲み干すと、

「ストレートで」

とグラスを渡した。なっちゃんはあわもりにこおりだけを入れたグラスをカウンターに置いた。氷で冷えたストレートの酒を飲んだ。ふわーっと口の中から喉にかけて温かくなるはずだがならない。二杯目を飲み干したマチューは三敗目もストレートにした。体が温まってきたという自覚ははなかったが、寒いという感覚が薄れていったマチューであった。

ストレートのあわもりを飲み干し、氷だけのグラスをなっちゃんに渡した。

「ストレートにするの」

マチューは迷った。水割りで飲みなれているマチューにはストレートはきつい。のんびりと飲んでいる気ににれない。飲んだ時に舌がきつい。ストレートは気持ちに余裕が持てない。水割りならのんびり会話ができるが、ストレートは酒が口にある間は酒のきつさと闘っているから話ができない。気持ちをのんびりにするには水割りがいい。

「水割りだ」

なっちゃんは、

「ストレートを飲む時は苦しそうね」

と笑いながらグラスを取り、カウンターの下の流しに氷を捨て、マチューに背を向けると棚から茶色の菊の露のビンを取り、泡盛を注いだ。氷を入れ、ペットボトルの水で薄めて、

「はい」

カウンターに置いた。

寒さが和らぎ、気持ちが落ち着いてきた。口が軽くなりなっちゃんとの会話が弾んできた。しかし、年齢が20歳以上も違う。共通する話題は少ない。マチューの体験話が多くなり、なっちゃんはマチューの話を微笑みながら聞く。

「嘉手納飛行場は飛行機の爆音がひどいとなっちゃんは思うだろう」とマチューマチューは話し、なっちゃんは「そうね」という。するとマチューは「今はしずかだよ。昔に比べれば」と得意顔で言い、マチューが若い頃にはベトナム戦争があり、毎日B52重爆撃機ベトナムに爆弾を落としに飛び立った。「離着陸の爆音は大したことない。爆音ですごいのはエンジン調整なんだ。嘉手納に尻を向けて一晩中爆音だ。テレビは聞こえない。大変だった。あの頃に比べれば、今は静かだよ」

「ふうん。そうなんだ」

嘉手納飛行場の爆音の大きい話が終わると音の大きいつながりで糸満の話になった。

マチューは昔、糸満に住んだことがある。読谷の農家で育ったマチューが糸満で驚いたことは声が大きいことだった。

「糸満の漁港の道路を歩いていると、遠くで大声で喧嘩しているのが見えたんだ。殴り合いはしていなかったからゆっくりゆっくり近づいていった。すると笑い声も聞こえた。傍まで近づいて分かったんだ。二人は普通に話し合っていたんだ。それにしても大声だった」

糸満の人は声が大きい。普通の声でちゃんと聞こえる距離でも大声で話すとマチューは言った。

「居酒屋のうるさいことうるさいこと。お祭りをやっているのではないこと疑いたくなるくらいに大きい」

マチューは糸満で生まれ育った友人に糸満の人の声の大きいことに不満をいうと、友人は苦笑いしながら声の大きい理由を説明した。

糸満は漁師の町である。サバニに乗って漁をするが、サバニに乗りながら会話をする。サバニとサバニは離れているから大声で話さなければならない。だから、糸満の漁師は大声で話すようになったと友人説明した。しかし、それは海の上でのことである。陸に上がれば普通の声で話せばいいじゃないかとマチューが言うと、友人は苦笑いしながらろ、

「彼らはあれでも声を小さくしているつもりだよ。それでも声が大きいいんだ」

「ふううん。声を小さくしてもあれだけ大きいいんだ。確かにサバニなら居酒屋くらいの声では聞こえないな。もっと大きい声じゃないと聞こえないな。スピーカーを使ったくらいの声じゃないとな」

マチューは糸満漁師が声が大きいことに納得した。「糸満で飲むようになってからは、読谷に帰って居酒屋で飲むと、まるで通夜みたいに感じたよ」

「居酒屋が葬式場なの。変なの」

「ああ、みんなひそひそ話しているように感じた。でも昔の話だ。今はわからん」

マチューはぐいっとあわもりを飲んだ。

なっちゃんは嘉手納の生まれ育ちではない。与勝で生まれ育った。嘉手納町の男性と結婚して嘉手納に住むようになった。10年前に離婚したが与勝には帰らないで嘉手納に住み続けた。なっちゃんには二人の娘が居る。転校して環境が変わるのは娘たちかわいそうと思ったからだ。

マチューの話が最近体験したことに変わった。

「最近のスマートファンは声でインプットできるんだな。驚いた。声でインプットできるなんて考えられん」

久しぶりに会った息子が声でインプットするのを見てマチューは驚いた。

「時代の変化はすごい。携帯電話が出たのはつい最近のことだと思っているとろ、携帯でネットができて、声でインプットすることができるようになった。文字をうつのは分かるが声を形態がちゃんと聞くことができるというのは俺には理解できない。科学の進歩が余りにも早すぎる。俺はガラケイだ。声でインプットできるのならスマートフォンに代えようかな。なっちゃんはスマートフォンを持っているのか」

「ガラケイよ。娘は二人ともスマートフォンよ」

「もう、スマートフォンの時代だな」

「娘のスマートフォンで声でインプットしたけどできなかったわ」

「欠陥品だったのか」

「娘はインプットできた。私はできなかった」

「え、どういうことだ」

「方言の訛りがあるとできないみたい」

「共通語で話したんだろう」

「ええ」

なっちゃんにウチナー口の訛りは感じなかった。

「ううん。わからん。訛りかあ」

なっちゃんが生まれ育った村はウチナー口が根強い村だった。なっちゃんは今でも村の大人たちと話す時はウチナー口を使っているという。しかし、四十代の女性なら子供の頃から共通語を使っていたはずだ。訛りがあるはずがない。マチューが聞いてなっちゃんに訛りはなかった。マチューは共通語とウチナー口の両方使っている。共通語を使うときはウチナー口の訛りを消している積りであるが、自分で気づいていないだけのことか。

「訛りのある共通語をスマートフォンは受け入れないんだ。俺もインプットできるかどうか息子のスマートフォンで試してみないといかんな」

「そのほうがいいわ」

共通語とウチナー口の発音では多くの違いがあるが、そのひとつにあげられるのは共通語にない濁音がウチナー口にはある。清音と濁音といえばさとざ、たとだのように「゛」をつけたのが濁音である。共通語にはあいうえおの母音に濁音ないがウチナー口にはある。

ウチナー口で「入れ」は「イレー」というが「吸われ」はイの濁音で「イレー」という。身分の高い人に分かりましたと言うときには「ウー」とごびをさげて言う。よくわかりませんと言うときは「ヴー」と語尾を上げて言う。他にも共通語にはないウチナー口の発音があるがマチューは使い分けている。しかし、なっちゃんに訛りがあるとなるとマチューにも訛りがありスマートフォンに声のインプットはできないのかも知れない。マチューは腕を組んで考え込んだ。

「私の村はとても田舎だから訛りが強いかもしれないわ」

「なっちゃんは田舎によく買えるのか」

「時々ね。両親も年取ったし、私に会いたがるの。だから一カ月に一回は田舎に帰るの」

「ふうん。親孝行だな」

「うちの両親はね、耳が遠くなって二人とも補聴器をつけているの」

「何歳だ」

「83歳よ」

「その年なら耳が遠くなるのは仕方がないな」

「でもね、私と話す時は補聴器を外すの」

「え、耳が遠いのだろう。なぜ外すんだ」

「私の声が大きくて補聴器をつけていると耳がいたくなるって」

「補聴器なしでなっちゃんとは話すのか」

「ええ」

「じゃあ、耳は遠くないんじゃないか。おかしいよ」「でもほかの人とは補聴器がないと聞こえないって」

「ふうん。ということはなっちゃんの声が大きいということか。大きくないけどな」

マチューの脳裏に姉のことが浮かんだ。姉は結婚して嘉手納の東にある屋良に住んでいた。ベトナム戦争時代の頃である。毎日出撃するB52重爆撃機はエンジン調整する時に住宅の方に尻を向けるから、爆音がひどかった。爆音が大きい生活をしていた姉は次第に声が大きくなっていった。読谷の実家に帰った時も姉の声は大きかった。母は姉の声が大きいことを嫌い文句を言ったが、姉は普通の声を出していると思っていた。

「なるほどな。ということは俺たちの声も大きいということだなっちゃんの親にとって。嘉手納飛行場があるからな」

「そうみたい。私も嘉手納に住んでいる内に声が大きくなったみたい」

「さっき糸満人は声が大きいと言ったが、声が大きいと言った俺もなっちゃんの村では大きいというわけだ。ふうん」

ドアが開き男が入って来た。マチューの席から二つ隣の席に座った。なっちゃんは棚から菊の露のボトルを取りだした。男がストックしたボトルだろう。ボトルを置いてあるということは常連である。なっちゃんは男の前にボトルを置いてから、グラスを取り出して氷を入れ、あわもりを注ぎ、水を入れ、スティックでかき回してから男の前に置いた。新しい客が来たのでマチューはグラスのあわもりを飲み干すと出ていくことにした。老人は退散しよう。

マチューが入りむ口に近い席に座るのは客が増えたら出ていくことにしているからだ。マチューは常連客ではない。客は4、50代の客が多い。マチューのように70代の客はほとんどいない。知り合いも居ないし同世代も居ない。ママとなっちゃんの二人だけだから客が増えるとマチューの相手をする時間がとても短くなる。孤独になるから、客が増えたらでていくことにしている。

グラスのあわもりを飲み干した。帰ろうと思ったが極寒の風が頭をよぎった。極寒の風に耐えることがまだできそうにない。あと一杯を飲むことにしよう。マチューはなっちゃんに注文した。

男がなっちゃんに民謡の島情話をカラオケで歌わせた。マチューが大好きな歌だ。琉球民謡は好きじゃない。でも何曲か好きな民謡がある。島情話はその中の一つだ。この歌を初めて聞いたのは仲の町のスナックだった。ホステスが歌っていた。島情話は歌詞が詩的だった。琉球民謡の多くは口語的である。島情話は違った。モニターに映った「染(す)みなちゃる里」という歌詞を見てマチューは驚いた。「住み」ではなく「染み」である。直訳すると「染まってしまった男の」になるが染まるとは男の色に染まるということで恋するということである。昔は女が男に恋した心を染まると表現した。マチューの記憶にあるのは日本の昔の表現として使っていたということであり、ウチナーに染まるという表現があるとは知らなかった。ちんさぐの花には「ちんさぐぬ花ゃ爪先に染みてぃ」と爪先に染めるという意味で使っている。まさか恋するの意味でも使っているとは信じられなかったし、使っていることに感動した。

島情話は伊江島ハンドー小(いえじまはんどーぐわー)[という歌劇の主人公ハンドゥー小(ぐわー)を歌っている。

沖縄本島の北にある辺土名に住んでいたハンドー小が遭難して浜に倒れていた加那を助ける。加那を世話している内に二人は恋仲になる。記憶喪失であった加那は記憶が戻り、伊江島に妻が居ることを思い出し伊江島に帰る。加那を頼って伊江島に渡ったハンドー小はそこで無碍に扱われ、失意のうちにタッチューと呼ばれる城山で自殺する。ハンドゥー小の怨念か幽霊になって加那の一族を滅ぼしてしまう。歌劇は真境名由康によって作られた有名な歌劇であるが、子供の頃に観たマチューにとって幽霊芝居というイメージが強かった。

島情話の歌詞で驚いたのは一番だけでなく五、六の詞にも驚いた。

五 白玉ぬ露とぅ 散り果てぃる心 城山登れ 涙びけい

白玉は露の掛詞で古典の和歌などによく出てくる。「散り果てぃる心」は琉球民謡にはない表現であり詩的である。

六 戻る道ねらん 肝ん肝ならん 慣りん他所島ぬ 土がなゆら

「ねらん」と「ならん」は「らん」が同じで、「ならん」と「「慣(な)りん」は「な」が同じである。「ら行」と「ん」を組み合わせている詞である。リズムや響きなどで表現を高める和歌の手法を使っているのが島情話である。詞というより詩である。島情話が好きになったマチューは40代の頃はスナックでよく歌った。今はスナックには行かなくなったし、行ってもカラオケで歌う気が薄れている。

島情話を聞いて、マチューの心が浮かれてきた。四杯飲んだので脳が浮かれてきたのだ。

「なっちゃんの島情話最高」

マチューは拍手した。

「ありがとう。うれしいわ」

「島情話は最高だね」

「マチューさん。島袋さん。北谷(ちゃたん)の人よ」

島情話を作詞作曲したのが北谷出身の松田弘一である。

「へえ、そうなんだ」

島袋はぺこりとお辞儀した。

「島情話は最高だ。民謡で一番好きだ。曲作ったのが北谷出身の松田弘一だよな」

「はい。でも亡くなりましたよね」

マチューーは松田弘一の死を知らなかった。

「ほんとか。信じられん。まだ、72歳だろ。どんな病気で死んだんだ。ガンか脳梗塞か」

「さあ、死因は知らない。死んだと聞いただけで」

「そうか。仲の町のなんた浜を知っているか」

「一応は。昔飲んだことがある」

「島情話は松田紘一がなんた浜で歌っていた時に作ったらしい」

「へえ、すごいこと知っているわね」

「なんた浜のカウンターの男が言ったから間違いない。なっちゃんはなんた浜を知っているか」

「知らない」

仲の町になんた浜という古い民謡クラブがある。マチューは昔は沖縄市に住んでいる友人と仲の町で時々飲んだ。たまにはなんた浜に行った。

なんた浜は饒辺愛子という民謡歌手が経営している民謡クラブである。饒辺愛子の歌は肝がなさ節である。マチューはこの民謡も好きだった。

「なっちゃん。肝がなさ節を歌って」

いつの間にか七杯目になっていた。酔いは気付かない内にやってくる。酔えば陽気になる。マチューは初対面の島袋に遠慮なく話し、なっちゃんと話し楽しい時間を過ごした。酒の量は九拝十杯と増えていった。

ドアが開き二人の男が入って来た。島袋は男たちに「よ」と手を上げた。一人はマチューの側に座った。マチューは島袋と遮断された。三人の会話が展開し、当然のことであるがマチューは蚊帳の外に置かれた。マチューは帰ることにした。

マチューが入り口近くの椅子に座るのは出ていきやすくするためだ。風酔の客に知り合いは居ない。ほとんどの客は4、50代の人間でマチューのような70代の客は居ない。客が増え、話が盛り上がれば盛り上がるほどにマチューはこの空間から取り残されていることを感じる。年老いた人間の孤独を感じる。外に出て一人になったほうが孤独を感じない。

なっちゃんに飲み代を払い三線ケースを右肩に担ぎ、ビニール袋を左手で持つとドアを開けて外に出ると冷たい強風がマチューを襲った。しかし、マチューには強風とは感じないし寒さも感じなかった。かなり酔っぱらったマチューだった。風酔から出るまでは記憶はあるが、風酔から出てからの行動は記憶から消えている。

マチューは四段の階段を下りて港町通りのゆるやかな坂を下っていった。体はよろよろしながら進んだ。突風が襲ってくると後ろに下がったが足を踏ん張り倒れるのは防いだ。国道58号線に出た。58号線は南北線であり、北風を真正面から受けながら歩かなければならなかった。冷たい北風で体は冷えていったが酔っているマチューは寒くは感じなかった。突風がひっきりなし襲い、前に進みにくくなった。とにもかくにも本能だけがマチューを家に向かわせた。

「くそ」

マチューは前進を邪魔する寒風に腹が立ってきた。

「やい、嵐。俺の行く手を阻むあくどい嵐よ。どきやがれ」

マチューは買い物袋を持っている左腕を振り回した。風はマチューの叫びを嘲るように吹いてくる。

「俺を地押せるものなら倒してみろ。やい嵐。もっと強く老け。俺を吹っ飛ばせ」

マチユーは足を踏ん張り、一歩一歩進んだ。赤橋に来た。風はますます強くなった。アーチの柱に風がぶつかり音を発する。マチューにはマチューを呪っている声に向き超えた。

「ふん。呪わば呪え。俺を呪え呪え。呪いなんかへでもない。ふん。呪い返してやる」

赤橋は風が強く。腰を低くして体をすぼめてやっと進める状態である。「呪い返してやる」とぶつぶつ言いながら赤橋を進んだ。

赤橋を渡った。マチューは赤灰を振り返った。

「どうだ赤橋。お前を渡り切ったぞ。お前は俺を打ち倒すことはできなかった。お前は無力だ。ざまあみろ」

マチューは家に向かって歩き始めた。

体はへとへとになりまっすぐに進めない状態になっていたが泥酔しているマチューには自覚はなかった。悪魔のような嵐と闘い。嵐を跳ね返している強い意志で歩き続けた。

「またまだだ。俺は負けていない。まだまだた。突き進むぞ。やい嵐よ。俺は突き進むぞ。お前に俺を止めることなんかできやしない。ふんだ」

マチューはよたよたと歩き続けた。ゆるやおな坂を上り、車道を横切り、古堅南小学校にたどり着いた。

泥酔し、強風に喚きながら歩くマチュー。行く当てもなく歩いているように見えるが我が家に向かって歩いていた。古堅南小学校を超え、歩道からはみ出して車道をよたよたと歩いては歩道に戻る。それを繰り返しながら家の光が見える所まで来た。家の外灯が見えるとマチューは静かになった。嵐との闘いは済んだ。

玄関のドアを開けようとした時、突風が襲ってきた。家に帰って来た安堵で心が緩んでいた時に突風に襲われたマチューは倒れた。無意識に右肩に担いでいる三線を守るために左側を地面打ち付けた。暫くの間起き上がることができなかった。

ゆっくりと起き上がるマチューには声を出す気力はなかった。ドアを開けて家に入った。

体がガタガタ震えているのを感じて目が覚めた。布団は体の下にある。布団のマチューの体の震えは止まらなかった。とても寒い。布団を被らなきゃと思ったが、とても気分が悪くて起き上がることはできない。横になったままなんとか布団をかぶることができた。酒さが少しは和らいだから眠りに入った。

朝11時頃に目が覚めた。風酔から出た時からの記憶がない。どのようにして家に帰ったのか。まるで記憶がない。マチューが心配したのは三線を持ってきたかどうかだった。風酔に忘れてきたのなら安心だが、帰る途中で落としていたら大変だ。マチューはふらふらしながら玄関のある広間に行った。

三線ケースはあった。壁に立ててあった。マチューはほっとした。サンエーで買い物をしたことを思い出した。買い物袋を探した。広間を見回したが買い物袋は見当たらなかった。家に帰る途中で落としたのか。三線を持ってきたのだから買い物袋も持っていたはずだ。しかし、買い物袋がない。風酔に忘れたのだろうか。忘れていたら今日取りにいかなければ。刺身が腐ってしまう。買い物袋は風酔に忘れたのかそれとも水戸に落としたのか。

風酔を出た時からの記憶がない。記憶がないほどに酔っていたのだから買い物袋を落とした可能性は高い。三線があるだけでもよかった。安心したマチューは部屋に戻り、再び眠った。

夕方目が覚めた。気分が悪い。起き上がる気になれない。マチューは起きなかった。布団の中で翌日の朝まで過ごした。朝になり、昨日は糖尿と高血圧の薬を飲んでいないことに気が付いた。

・・・薬を飲まなければ・・・。

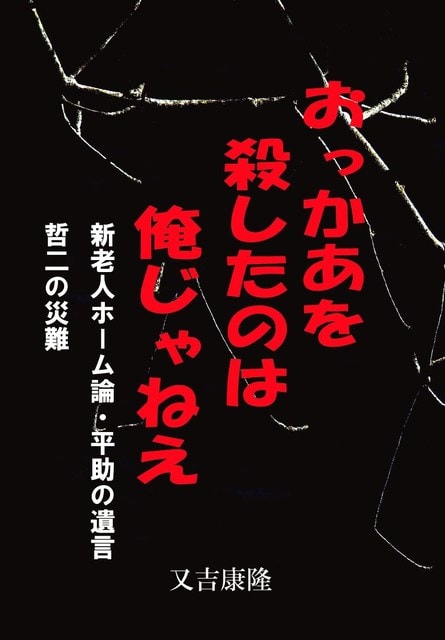

薬を飲む前に食事をするように医者に言われている。起き上がり冷蔵庫に向かった。 冷蔵庫からお汁とおかずの入ったパックを取り出し、鍋に入れ温めた。温まるまでぱネットを見ようとパソンコンの方に行こうとした時に咳をした。咳をした瞬間に左の脇腹に激痛が走った。予想外の痛みに驚いた。若い頃に同じ痛みを体験した。その時は肋骨を骨折していた。同じ痛みだから肋骨を骨折したのだろう。なぜ肋骨を骨折したのだ。理由が不明だ。もしかすると風酔から家に帰る途中で転んで脇腹を打ったのだろうか。そうに違いない。しかし、こんなに痛いのだから体を強く地面に叩きつけたはずだ。もしかすると三線ケースを放り出したかもしれない。三線が気になった。もしかすると倒れた時に三線が破損したかもしれない。マチューは三線ケースを開いて三線を取り出し調べた。三線は折れていないし、傷もついていない。無事だった。倒れた瞬間に三線を守ろうと三線を担いでいる右側を庇い、左の体を地面に打ち付けたのだろうか。マチューには倒れた記憶はなかった。再び咳をした。激痛が脇腹に走った。

パソコンのスイッチを入れ、モニターが付いた時に、昨日から新聞を読んでいないことに気が付いた。新聞を取るために玄関のドアを開けた。すると地面左買い物袋があった。買い物袋は玄関前で落としたのだ。すると転んだのは玄関前ということか。玄関前で転んでなぜ脇腹に激痛が走るほどの怪我をしたのだろうか。不思議な気がしたマチューであった。買い物袋袋を取ると家に入り、牛乳、マグロの刺身、ゆし豆腐を冷蔵庫に入れた。暑い夏なら刺身は傷んだだろうが、寒い冬だ傷んでいないだろう。

病院には行かなかった。病院に行ったからと言って骨折が治るものではない。腕などの骨折ならギブスを巻いてもらうが肋骨はギブスを賄い。腹浴びを巻くくらいであり治療はしない。糖尿や高血圧は病院の薬が必要だが、肋骨の骨折は自然治癒に任せればいいと考えるマチューだから病院に行く気はなかった。

脇腹の激痛は一週間続いた。二週目に入って痛みが少しずつ弱まっていき、三週目になると指で軽くつついたくらいの痛みになった。

体を温めるために二、三拝くらい飲むつもりでスナック風酔に行ったのに、泥酔するまで飲んで、脇腹の骨を骨折してしまった。70歳を越した老人がである。失態ではある。しかし、老人になってこんな失態をしたことにマチューは幸せを感じる。幸せな時代になったなと感じる。

息子や娘なら「老人としての分別もない」と軽蔑するだろう。そして「恥ずかしいから二度とスナックで酒を飲まないで。自分の年齢をちゃんと考えて」と言うだろう。幸いなことに二人とも結婚をして一緒に住んでいない。黙っていれば二人にばれることはない。叱られることもない。弟に話すのも止めよう。弟は笑うだけであるが、必ずマチューの息子と娘に話すだろう。弟に話して一緒に笑いたいがそういうわけにはいかない。弟に話せない。

マチューが子供の頃はスナックというものはなかった。あったのは料亭とバーであった。料亭は踊りをやり料理を出す飲み屋であり、料金が高かった。金持ちが通うのが料亭だった。料亭に通いすぎて破産したという噂もあった。家で毎晩あわもりを飲んでいた父であったが一度も料亭に行ったことはなかっただろう。バーに行ったこともなかったと思う。

桜坂のバーは有名であったが料金が高く若者が行ける店ではなかった。バーの次に登場したのがスナックだった。素人の女性が作った店で料金が安いので若者はスナックに行った。スナックは若者が行くところで大人はバーに行くのが普通だったが、次第にスナックが増えバーは減っていった。

マチューはスナックと同時代を生きてきたようなものだ。港町通りのスナック街もマチューの青年時代に栄えた。港町のスナックとはもう50年近くの付き合いだ。あの頃のスナックには,5,60代の客は居なかった。50歳代の客をたまに見ることはあったが70歳代の老人には会ったことは一度もなかった。だから、70歳の老人になればスナックに行けないと思っていた。しかし現在は、70歳を超えたマチューがスナックに行けるのである。昼から開けている老女がやっているスナックには80歳代の老人が来る。

・・・70歳の老人になってもスナックで泥酔できる・・・

・・・50歳になっても行けるスナックはすでにある。10年後は90歳以上になってもスナックに行けるだろう。死ぬ寸前までスナックに行けるということだ・・・

・・・なんていい時代になったんだ・・・

咳のたびに激痛が走ったが、これもいい時代の象徴なのだと変な理屈をつけてほほ笑むマチューであった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 県は那覇空港... | WHOが日本... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |