[参考資料等補足追加:4月8日1.05AM]

「大仏様」に少し遅れて、中国・宋から、寺院建築には「禅宗」とともに、いわゆる「禅宗様」というつくりが入ってきた、と言われている。

しかし、実の所、この区別自体、どうもはっきりしない。「大仏様」の呼称は、東大寺大仏殿に使われたから、ということなのだが、確かに禅宗寺院そのものとは外観が異なる点があるけれども、技術的にはほとんど変りはないのではないか、と私には思える。

註 「大仏様」は、当初は「天竺様(てんじくよう)」と呼ばれ、

「禅宗様」は「唐様(からよう)」と呼ばれていた。

いずれも「和様」に対する語。

禅宗は、12世紀中ごろ二度宋に渡った僧・栄西が二度目の入宋で持ち帰ったとされている。栄西は天台宗の僧、しかし帰国後禅宗を説くようになって、天台宗からは異端視されたという。

禅宗の教義は、武家階級に好まれ、鎌倉幕府、室町幕府の下で手厚く保護され、安土・桃山江戸期を通じて、隆盛を極める。

栄西が、禅宗の教義とともに、当時の中国の建築技術をも持ち帰ったかどうかは、いろいろな説があるようだが、確かな証拠はなく、つまるところ不明である。ただ、建築史家・伊藤延男氏は、栄西が建設に関わった「東大寺鐘楼」に新しい方式が見られることから、栄西が新しい中国方式を伝えたことは確かだと言っている。すなわち、軸組は「大仏様」のように太いが、組物は細かく、頭貫を隅で組んで交差させ、その先端や肘木の先端に「繰形(くりがた)」を設ける点などは、「禅宗様」的だからである。

室町時代以降:13世紀中ごろ以降に、「五山十刹図(ござんじゅっさつず)」」という中国浙江省・江蘇省の有名寺院の建物の伽藍配置、平面、立面、断面図や、設備・什器などを記した写本が多数残されており、当時の中国建築の様子がおおよそ分かるようだ(筆者は内容を見たことがない)。

平安時代までに、生活様式は古代の中国直伝の立式から座式となり、建物もそれに見合うように、横に伸びる:低く水平に伸びる:形に変ってきたことは以前触れた。ところが、禅宗では、ふたたび床を張らない平瓦敷きの土間での立式が主となり、つくられる建物:「禅宗様」の建物では、堂内の空間を荘厳・崇高な空間とするため、上へ伸びる:高くする:ことを好んだという。実際、内陣は見上げんばかりとなる。

鎌倉時代の「禅宗様」の建物の遺構はきわめて少なく、「禅宗様」の代表的な建物と言われる「円覚寺舎利殿」も、現在では室町時代の建立とされている。そのため、伊藤延男氏は、「鎌倉時代の禅宗様建築」の特徴をまとめることは難しいとしている。

鎌倉以降のいわゆる「禅宗様」と呼ばれる建物の特徴を私なりにまとめてみると、大体次のようになろうか。

◇柱は礎石建て、細身で長く、脚部と頂部を丸める(「粽(ちまき)」と言う)

◇「裳階(もこし)」を「身舎(もや)+「庇」」の本体のまわりにまわし、重

層に見せる

◇「頭貫」は隅で交差させて組むため(端部が軸組の外に出る)柱群を束ねる効

果が強まる

◇「頭貫」の端部には独特の「繰形(くりがた)」を彫る、「頭貫」上に平たい

板状の部材を載せることがある(「台輪(だいわ)」と呼ぶ)

◇「肘木は「挿肘木」、「尾垂木」を何段にも使用する(上昇感が強まる)、柱

間にも「尾垂木」を含む組物を設け、母屋桁を受ける(構造的にも強くなる

が、上昇感も強まる)。材の端部には独特の「繰形」を彫る

◇梁(「虹梁」が多い)柱に挿す。梁上の束は丸太状の形をする(「大瓶束(た

いへいつか)と呼ぶ)

◇隅部の垂木を「扇垂木」とする(隅部の垂木を平行に並べる日本式の垂木

は、形だけで屋根を支えていないが、隅の柱芯から扇状に配する「扇垂木」

は荷を支える)

註 昨年11月30日の浄土寺浄土堂の天井見上図参照

◇柱相互を「貫」で縫う、

◇開口部の建具の取付けは、従来は「長押」へ軸を差し込む「軸吊り」だった

が、長押を使わなくなったため、軸を差し込む「藁座(わらざ)」を「貫」に

取付ける方式に変る

◇建具は、従来の板戸から、框戸(四周に枠をつくり、板を薄い板を嵌める。

(「桟唐戸(さんからど)」と呼ぶ)

◇窓:開口を「花頭窓(華頭窓:かとうまど)」などにする

◇壁は板壁が多い

・・・・

これらは、「大仏様」と言われる建物にも共通するところが多く、「禅宗様」と特に呼ばれるのは、いかにも中国風に見える造形(肘木や尾垂木の繰形、花頭窓、・・)を多用する場合のように私には思える。

こういった特徴の内、「貫」や一部の装飾的造形、建具などは、いわゆる和様と言われる建物にも大きく影響し使われるようになるが、その中でも「貫」の効用は特に広く伝わってゆく(後に触れるが、民間にも広まっている)。

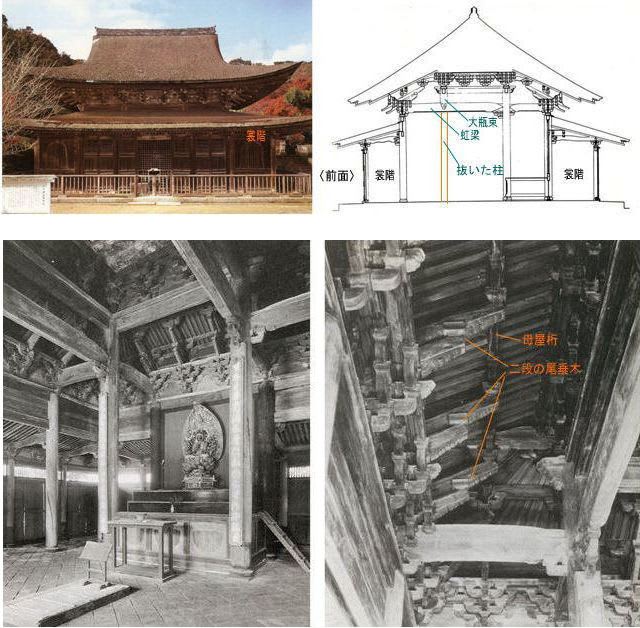

上掲は、山口県にある「功山寺」で1320年の建立(筆者は実際に観たことはない)。丈の高い本体(「身舎」+「庇」)に「裳階」をまわしている。内部は、たしかに中国風だ。

注目したいのは、仏壇前面にあたる「身舎」の柱を抜き去って大断面梁を架け、「大瓶束」で「身舎」上の梁を支えていること。

私はここに、「身舎」+「庇」の構造方式の「しがらみ」から一歩抜け出そうとする動きの端緒を見るような気がする。

なお、鎌倉時代、山口をはじめとして西国で盛んだった寺院復興には、東大寺再建にあたった大工職が、再建終了後に各地で関わったと見られている。

つまり、技術の伝播は、こういった職方たちに拠るところが多いのだ。そしてそれが、各地域で消化、それぞれの地域の独自の技術として定着する。

この技術の展開の過程は、法令によって全国一律に統御し、それぞれの地域、それぞれの職方の技術醸成をよしとしない現在の傾向とは、根本的に異なる。この点についてはいずれ触れたい。

以上、解説は、伊藤延男「鎌倉建築:日本の美術198」、浅野清「日本建築の構造:日本の美術245」、「日本建築史基礎資料集成 七 仏堂Ⅳ」などを参考にした。