[補足註追加:6月1日8.24AM、記述追加8.47AM]

19世紀の初め~中頃、つまり近世の中頃までには、日本の「建物づくりの技術」は、体系として完成の域に達していたこと、そして、その民間での代表的な一例として、先回、「高木家」を一例として紹介した。

これらの技術は、工人たちの間の現場での体験を基に洗練され、そして各地に広まっていったものであった。その過程を通じて、使えるものはより洗練され、使えないと判断されたものはいつの間にか新しい技術に入れ替わっていったのである。これは、特に民間にあって著しい。

本来、技術の進展・展開とは、このような過程で歩むものなのであって、決してある指導者が、あるいは「お上」が指導して進むものではない。その意味で、現代のあり方は本道を大きく外れている。

註 私が、現代は江戸時代以上に封建主義がはびこっている、

と言ってきたのは、現代の「お上」が、

人びとの自由な、自在な発想を認めようとしないからである。

「頭がいい」のは決して「お上」だけではないのである。

むしろ、今の「お上」は権力だけあって、

「頭」は江戸時代よりも数等劣っていると言って過言ではない。

江戸時代の「頭」についてはあらためて書く。

一方、武家、公家など、いわば上層の建物づくりは、すでに触れたいわゆる「書院造」の延長でつくられ続けていたと見てよい。

先に見てきた農家や商家の住まいに対して、武士の住まいは、この「書院造」の系譜の上で、どちらかと言えば、その形式だけを倣ってつくられた。

つまり、大きな小屋裏を設け、桔木を仕込んで軒を深く出し、背丈のある小壁をつくる「正統書院造」の架構ではなく、外形・外観だけを「書院造風」にしたつくりである。

上層階層の技術は、「匠明」のような「秘伝書」が編まれるように、技術はかならずしも公開されるものではなく、技術は工人の一部に偏在するきらいがあることは否めない。

そしてそれが、形式・様式だけを追い、形体だけを倣う傾向を生む一つの原因・要因になった、と言えるだろう。

註 追記:6月1日8.24AM

世の中ではいわゆる「宮大工」がもてはやされるが、

そのような工人の「差別化」は、私は好ましいとは思わない。

むしろ、真っ当な技術の展開を阻害することになる、

と考えるからだ。

幕藩体制が終り、明治に入ると、工人の世界に「異変」が起こる。

それまで、工人の養成は、親方の下での修業に任されていたのに対して、学校による教育が始まったからである。

当初の学校教育による工人の養成の目的は、西欧建築技術の修得にあり、自国の建築技術についての教育がなされるようになるのは、明治も末に近くなってからのことである。

しかし、系統立てて教えるにも教科書に相当するものが何もない。もちろん、教える側にも知識をもつ者はほとんどいないに等しい。なぜなら、工人を教壇に呼ぶなどという発想はなかったからである。あいかわらず、士農工商の順列意識は残存していたのである。

註 明治が失った「知恵」は、きわめて大きい。

明治を「近代化」の礎と考えてよいものか、甚だ疑問である。

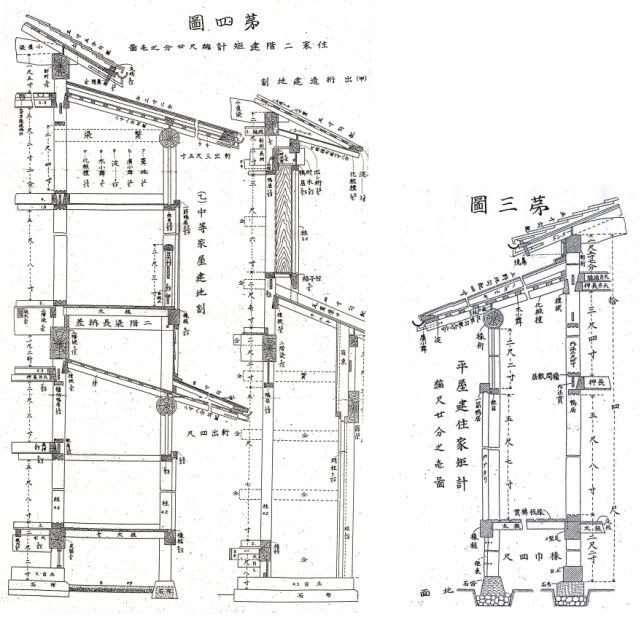

上掲の図は、そのような状況の中で編まれた教科書、明治37年(1904年)に初版が刊行された東京高等工業学校助教授の齋藤兵次郎が編んだ「日本家屋構造」からの転載である。

註 「東京高等工業学校」

前身は、明治14年(1881年)設立の「東京職工学校」。

これは、「工部大学校」で西欧建築のエリートを養成しても、

実際に現場で西欧風建築をつくる職人がいないことに気付き

設立された学校である。工学院大学の前身も同趣旨の学校である。

明治23年(1890年)「東京工業学校」、

そして明治34年(1901年)「東京高等工業学校」と改称。

昭和4年(1929年)「東京工業大学」となる。

なお、当初の「工業」は現在のindustryの意ではなく、

「手でものをつくる職人」の意であった。

「日葡辞書」によると

coguio:コウギョウ(工業):大工や箱製造人などのような

手細工の職人

「日葡辞書」は、1604年ポルトガルで刊行の

ポルトガル語の説明付日本語辞書。

当時の言葉を知る上で、貴重な資料。

翻訳本が刊行されている(岩波書店)。

[この項、記述追加8.47AM]

大工さんで「〇〇建築工業」を屋号としているのは、

この意で使っているのである。

同書には、当時の町家や農家の例はなく、掲載されている住居の矩計も、幕末の武士の住まいが手本になっていると考えられる(この点から考えて、おそらく齋藤兵次郎は士族の関係者ではなかろうか)。ここでも士農工商の順列はいまだに否応なく残存しているのである。

そしてさらにこれに輪をかけた形で《西欧至上主義》が付け加わったため、話はさらに技術の本道から外れ、離れてゆく。

これらの矩計は、図を見て分るように、明らかに武家にとっての住居のモデルであった「書院造風」の形を追求している。縁側の天井(一・二階とも)などはまさにその例である。

架構は、町家と変らない背丈であるにもかかわらず「差鴨居」は用いず、二階床は現在の「胴差+床梁」方式(「胴差」の名称は使われていない)、架構は辛うじて「貫」で維持している(それとても、数が少ない)。町家などに比べて、架構の考え方、捉え方がまったく異なるのである。

おそらく、現行の木造建物の矩計は、これが原形になっていると言えるだろう。

そして、都会周辺につくられる住居には、これに類似した「書院造風」に「洋風」を加味した、架構としてはお粗末な建物が急速に増加してしまったのである。

もしもこの段階で、町家や農家の架構方式をも学んでいたならば、現在の建築界の様相も大分違うものになっていたのではないだろうか。

なぜなら、「書院造風」の建物は、「差鴨居」多用の町家などに比べ、明らかに数等強度が落ち、そしてその架構の弱さが、「筋かい」をはじめとする現行の諸種の補強策の呼び水になったと考えられるからである。

一方で、農家や町家を見直す動きが、それらを「民家」と呼ぶ形で生まれてくる。私はそれを、「逆差別化」の動き、と理解している。なぜなら、そのような名前を付けたがゆえに、それらを素直に、ありのままに理解する道から遠ざけてしまったからだ。私が極力「民家」という語を使わずにきたのは、それゆえである。

ここまで、「日本の建築技術の展開」のシリーズで、明らかに不十分ではあるが、日本の建物づくりを振り返ってきたのは、今の建築関係者が、あまりにも、自国の建物づくりを知らなすぎる、と日ごろ思っていたからである(自戒の意も含め)。

先日、あるTV番組で、チェコの街が紹介されていた。そのとき、案内役をしていたのは、チェコの若い建築家であった。私は建築家だから、街の建物や構築物について説明できます・・、と彼女は、案内をかってでたのだという。

ひるがえって、日本の建築家で、そのように語れる人が、いったい何人いるだろうか?たとえば、京都に行って、人に、いろいろな建物を説明できますか?なにも京都でなくてもよい、自分の住む街について、説明できますか?

多少でも、何らかの足しになれば、幸いというもの。今後の学習で新たに気付いたことがあれば追加します。