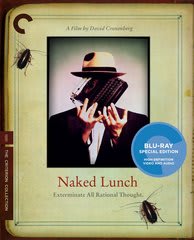

『裸のランチ』 デヴィッド・クローネンバーグ監督 ☆☆☆☆★

クライテリオンのブルーレイを入手して久々に再見。最初に断っておくけれども、これは多分まともな人間にはわけが分からない変態映画である。クローネンバーグ+バロウズという時点でもうまともじゃない。変態の二乗である。だから私はこれを人に薦めるつもりは毛頭ないが、これが極私的には非常に面白い映画なのも遺憾ながら事実である。遺憾なのはもちろん、人に変態だと思われるからだ。しかしとりあえず、なぜこれが面白いのかがんばって説明してみたい。

分かりやすいところからいくと、1950年代の古き良きニューヨークと中近東あたりのエキゾチシズムがちゃんぽんになったビジュアルの美しさがある。建物や家具のアンティーク感にはじまり、ピーター・ウェラーを筆頭に登場人物たちのファッション、コントラストを強調した鮮烈な色彩、陰影、この映像美は堂々と賛美したい。そしてまた、そのビジュアルを彩る音楽はオーネット・コールマンのフリーキーなサックス。激しくスタイリッシュだ。どことなくパルプ・フィクション的B級感があるのも特徴で、それはあのカラフルなオープニング・クレジットから明らかなのだけれども、常にスーツと帽子でビシッとキメたピーター・ウェラーのたたずまいもノワール風だし、いきなり刑事に連行されたりスパイにされたり、唐突にお前の妻はスパイでしかも人間じゃないなんていわれる世界観が基本的にB級ノワールであり、ポップである。

ところでこの映画の原作は実はバロウズの『裸のランチ』ではなく、バロウズの人生そのものと小説『裸のランチ』がごっちゃになっている。主人公のビル・リーは害虫駆除係=エクスターミネイターで、誤って妻を射殺したためにインターゾーンに逃げ、そこでエージェント兼作家になる。というのが基本的な筋だが、そこにバグやらムカデやらマグワンプやらベンウェイ医師やらオカマの美青年キキなどが登場し、妄想と超現実的イメージのオンパレードだ。要するに、好き勝手メチャクチャやりまくっている。基本的にはクローネンバーグの世界観だが、当然ながらバロウズ世界を強く意識しているために、いつもとはちょっと違う独特のトーンになっている。いつものシリアスさ、重さは控えめで、そのかわりバロウズ的な軽さとおふざけが充満している。グロテスクながらかなりコミカルでもある。私はこの映画を観て何度も爆笑した。

言うまでもなく、物語にはバロウズ的モチーフが漏れなく組み込まれている。害虫駆除業、麻薬中毒、ゴキブリにムカデ、妻の射殺、書く行為、タイプライター、そしてホモセクシャル。『裸のランチ』という小説そのものも出てくる。そしてそれらのモチーフは数々の妄想的エピソードに万華鏡のごとく彩られ更に起爆力を増すわけだが、これらのエピソードの飛び具合、ひねり具合こそが本作のキモである。これが面白いと思えるかどうかがポイントだ。

たとえば、バグパウダー(つまり殺虫剤)の中毒になってしまうビルの妻。これでトリップすると「昆虫になった気分になれる」らしい。それから警察の取調室ででかいゴキブリが出てきて「私は君のケース・オフィサーだ」とビル・リーに話しかける。ついでに「ちょっとバグパウダーを唇に塗ってくれないか?」塗ってやると「ああ…いいぞ…とってもいい…」と悶える。アホである。それから酒場に行ってキキが「ぼくの友達を紹介するよ」と言うと、隣でエイリアンみたいなマグワンプが平然と飲み物を飲んでいる。これ、笑うところである。インターゾーンのカフェでは客が全員タイプライターを叩いている。タイプライターがキーボード付きのゴキブリに変身し、「ちょっとこれから言うフレーズを私に打ってくれないか? 『ホモセクシャルはエージェントの最高の隠れ蓑である…』」打ってやると「ああ…いいぞ…とってもいい…これこそともに生きるに値する文章だ……」アホである。

他にも、得体の知れないエロい形態の生き物に変身するアラビア語のタイプライター、マグワンプの頭部の形をしたタイプライター、女のはりぼての中に入って変装しているベンウェイ医師など、「ア、アホか……」と絶句するようなシーンがぞろぞろ出てくる。これを愉しいと思う私は別に変態でも何でもないと思うが、どうか。

そしてこういう妄想的クリーチャーやオブジェの氾濫に加え、人間たちの芝居も先に書いたとおりB級パルプ・フィクション的で、かつバロウズ的にデフォルメされている。この微妙なおかしさはバロウズが好きな人なら分かると思うが、たとえば、ビル・リーがいきなり刑事に連れて行かれる場面はこんな感じだ。

ビル「……確かに以前はヤバいこともやってましたが、今は結婚して、ちゃんと仕事もしてます」

刑事1「そりゃ良かった。じゃ、これは一体何だ(とバグパウダーを指さす)」

ビル「バグパウダーです。仕事に使うんです」

刑事1「ほう、これがバグパウダーか。面白い冗談だな」

刑事2「いや、もしかすると本当かも知れんぞ。おれは見てみたいね、その粉でバグが死ぬところを」

刑事1「おれもだ。ぜひ見てみたいね」

ビル「……」

ちょっと説明が難しいが、こういう場面がおかしくてニヤニヤしてしまう。そしてこの後でゴキブリが出てきて「私は君のケース・オフィサーだ。君と二人きりになりたかったから、この会見をアレンジさせてもらった」などと喋るに至ってはもうたまらん。

ちなみにゴキブリやムカデは確かに気持ち悪いが、CGではなく昔風の特撮なのでどこかハリボテっぽく、B級感があって、それが全体の軽いトーンにマッチしているので、個人的には笑いながら観ることができる。まあこれは人それぞれだろうから、グロ系が苦手な人は注意が必要だ。

ところでこの映画は、中近東みたいなインターゾーンの光景の中にニューヨークを思わせるオブジェが騙し絵のように隠されていて、だからこれはビル・リーがラリって見ている幻覚の世界であり、彼は実際にはニューヨークにいるという説もある。こういう騙し絵的なゆらぎもこの映画の面白さだが、だからどう解釈すべきなんて言い出すと「難解だ」なんてことになってしまう。観客はどうせ最初から最後まで妄想の世界に付き合うしかないのだから、それがビル・リーの妄想であるのかクローネンバーグの妄想であるのかは別に深く考えなくてもいいと思う。好きに解釈して、あとはアホ映画だと思ってゲラゲラ笑って見ていればいいのである。

ちなみにビルがウィリアム・テル・ルーチンをやってジェーンを射殺する場面が、この映画の中に二回出てくる。二度目がラストシーンであることからクローネンバーグがこの場面に重要な意味を与えていることは明らかだが、知らない人のために言っておくと、バロウズは実際これと同じことをやって妻を射殺している。もちろん事故だが、バロウズが銃の名手だったためまさか失敗するとは誰も思わなかったらしい。バロウズ本人はこの場面を見て、自分のトラウマになっている経験なのでひどく動揺した、みたいにコメントしていた。

というわけで、このレビューを読んでこの映画を面白いと思っていただけるかどうかまったく自信はないが、まあ、こういう風に愉しんでいる人間もいることを知っていただければ幸いである。ただし、観る時は自己責任でどうぞ。

クライテリオンのブルーレイを入手して久々に再見。最初に断っておくけれども、これは多分まともな人間にはわけが分からない変態映画である。クローネンバーグ+バロウズという時点でもうまともじゃない。変態の二乗である。だから私はこれを人に薦めるつもりは毛頭ないが、これが極私的には非常に面白い映画なのも遺憾ながら事実である。遺憾なのはもちろん、人に変態だと思われるからだ。しかしとりあえず、なぜこれが面白いのかがんばって説明してみたい。

分かりやすいところからいくと、1950年代の古き良きニューヨークと中近東あたりのエキゾチシズムがちゃんぽんになったビジュアルの美しさがある。建物や家具のアンティーク感にはじまり、ピーター・ウェラーを筆頭に登場人物たちのファッション、コントラストを強調した鮮烈な色彩、陰影、この映像美は堂々と賛美したい。そしてまた、そのビジュアルを彩る音楽はオーネット・コールマンのフリーキーなサックス。激しくスタイリッシュだ。どことなくパルプ・フィクション的B級感があるのも特徴で、それはあのカラフルなオープニング・クレジットから明らかなのだけれども、常にスーツと帽子でビシッとキメたピーター・ウェラーのたたずまいもノワール風だし、いきなり刑事に連行されたりスパイにされたり、唐突にお前の妻はスパイでしかも人間じゃないなんていわれる世界観が基本的にB級ノワールであり、ポップである。

ところでこの映画の原作は実はバロウズの『裸のランチ』ではなく、バロウズの人生そのものと小説『裸のランチ』がごっちゃになっている。主人公のビル・リーは害虫駆除係=エクスターミネイターで、誤って妻を射殺したためにインターゾーンに逃げ、そこでエージェント兼作家になる。というのが基本的な筋だが、そこにバグやらムカデやらマグワンプやらベンウェイ医師やらオカマの美青年キキなどが登場し、妄想と超現実的イメージのオンパレードだ。要するに、好き勝手メチャクチャやりまくっている。基本的にはクローネンバーグの世界観だが、当然ながらバロウズ世界を強く意識しているために、いつもとはちょっと違う独特のトーンになっている。いつものシリアスさ、重さは控えめで、そのかわりバロウズ的な軽さとおふざけが充満している。グロテスクながらかなりコミカルでもある。私はこの映画を観て何度も爆笑した。

言うまでもなく、物語にはバロウズ的モチーフが漏れなく組み込まれている。害虫駆除業、麻薬中毒、ゴキブリにムカデ、妻の射殺、書く行為、タイプライター、そしてホモセクシャル。『裸のランチ』という小説そのものも出てくる。そしてそれらのモチーフは数々の妄想的エピソードに万華鏡のごとく彩られ更に起爆力を増すわけだが、これらのエピソードの飛び具合、ひねり具合こそが本作のキモである。これが面白いと思えるかどうかがポイントだ。

たとえば、バグパウダー(つまり殺虫剤)の中毒になってしまうビルの妻。これでトリップすると「昆虫になった気分になれる」らしい。それから警察の取調室ででかいゴキブリが出てきて「私は君のケース・オフィサーだ」とビル・リーに話しかける。ついでに「ちょっとバグパウダーを唇に塗ってくれないか?」塗ってやると「ああ…いいぞ…とってもいい…」と悶える。アホである。それから酒場に行ってキキが「ぼくの友達を紹介するよ」と言うと、隣でエイリアンみたいなマグワンプが平然と飲み物を飲んでいる。これ、笑うところである。インターゾーンのカフェでは客が全員タイプライターを叩いている。タイプライターがキーボード付きのゴキブリに変身し、「ちょっとこれから言うフレーズを私に打ってくれないか? 『ホモセクシャルはエージェントの最高の隠れ蓑である…』」打ってやると「ああ…いいぞ…とってもいい…これこそともに生きるに値する文章だ……」アホである。

他にも、得体の知れないエロい形態の生き物に変身するアラビア語のタイプライター、マグワンプの頭部の形をしたタイプライター、女のはりぼての中に入って変装しているベンウェイ医師など、「ア、アホか……」と絶句するようなシーンがぞろぞろ出てくる。これを愉しいと思う私は別に変態でも何でもないと思うが、どうか。

そしてこういう妄想的クリーチャーやオブジェの氾濫に加え、人間たちの芝居も先に書いたとおりB級パルプ・フィクション的で、かつバロウズ的にデフォルメされている。この微妙なおかしさはバロウズが好きな人なら分かると思うが、たとえば、ビル・リーがいきなり刑事に連れて行かれる場面はこんな感じだ。

ビル「……確かに以前はヤバいこともやってましたが、今は結婚して、ちゃんと仕事もしてます」

刑事1「そりゃ良かった。じゃ、これは一体何だ(とバグパウダーを指さす)」

ビル「バグパウダーです。仕事に使うんです」

刑事1「ほう、これがバグパウダーか。面白い冗談だな」

刑事2「いや、もしかすると本当かも知れんぞ。おれは見てみたいね、その粉でバグが死ぬところを」

刑事1「おれもだ。ぜひ見てみたいね」

ビル「……」

ちょっと説明が難しいが、こういう場面がおかしくてニヤニヤしてしまう。そしてこの後でゴキブリが出てきて「私は君のケース・オフィサーだ。君と二人きりになりたかったから、この会見をアレンジさせてもらった」などと喋るに至ってはもうたまらん。

ちなみにゴキブリやムカデは確かに気持ち悪いが、CGではなく昔風の特撮なのでどこかハリボテっぽく、B級感があって、それが全体の軽いトーンにマッチしているので、個人的には笑いながら観ることができる。まあこれは人それぞれだろうから、グロ系が苦手な人は注意が必要だ。

ところでこの映画は、中近東みたいなインターゾーンの光景の中にニューヨークを思わせるオブジェが騙し絵のように隠されていて、だからこれはビル・リーがラリって見ている幻覚の世界であり、彼は実際にはニューヨークにいるという説もある。こういう騙し絵的なゆらぎもこの映画の面白さだが、だからどう解釈すべきなんて言い出すと「難解だ」なんてことになってしまう。観客はどうせ最初から最後まで妄想の世界に付き合うしかないのだから、それがビル・リーの妄想であるのかクローネンバーグの妄想であるのかは別に深く考えなくてもいいと思う。好きに解釈して、あとはアホ映画だと思ってゲラゲラ笑って見ていればいいのである。

ちなみにビルがウィリアム・テル・ルーチンをやってジェーンを射殺する場面が、この映画の中に二回出てくる。二度目がラストシーンであることからクローネンバーグがこの場面に重要な意味を与えていることは明らかだが、知らない人のために言っておくと、バロウズは実際これと同じことをやって妻を射殺している。もちろん事故だが、バロウズが銃の名手だったためまさか失敗するとは誰も思わなかったらしい。バロウズ本人はこの場面を見て、自分のトラウマになっている経験なのでひどく動揺した、みたいにコメントしていた。

というわけで、このレビューを読んでこの映画を面白いと思っていただけるかどうかまったく自信はないが、まあ、こういう風に愉しんでいる人間もいることを知っていただければ幸いである。ただし、観る時は自己責任でどうぞ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます