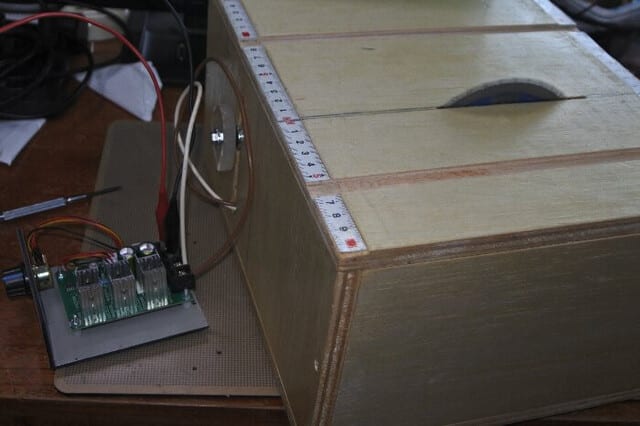

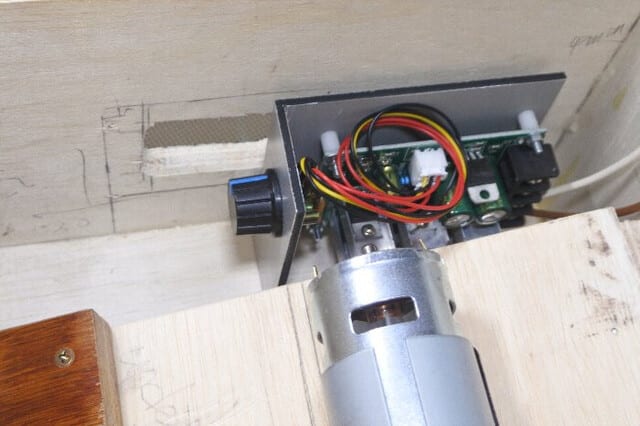

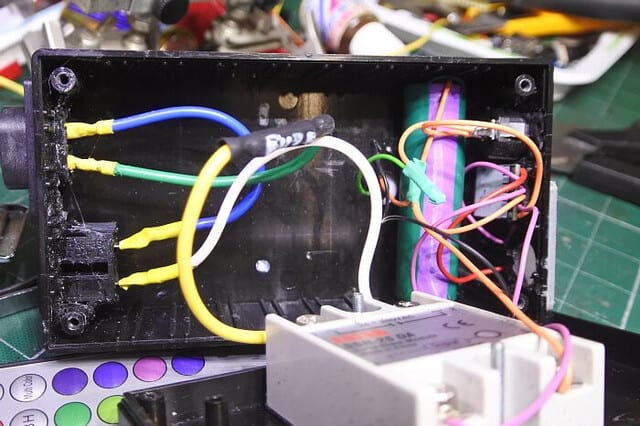

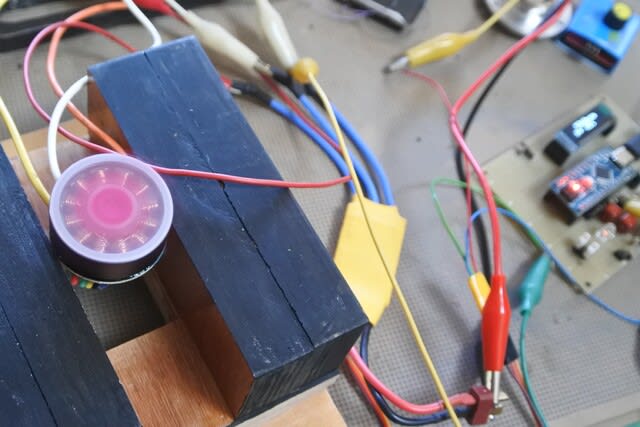

ラジオペンチさんの記事を参考に互換なのでBLDCモーターのコントロール回路を組み立てたのですが,面倒くさがって動作試験はまだでした。

そこで今回はその動作確認をしてみました。ラジオペンチさんですでに実証済みなんですが,互換品ではどうか・・・

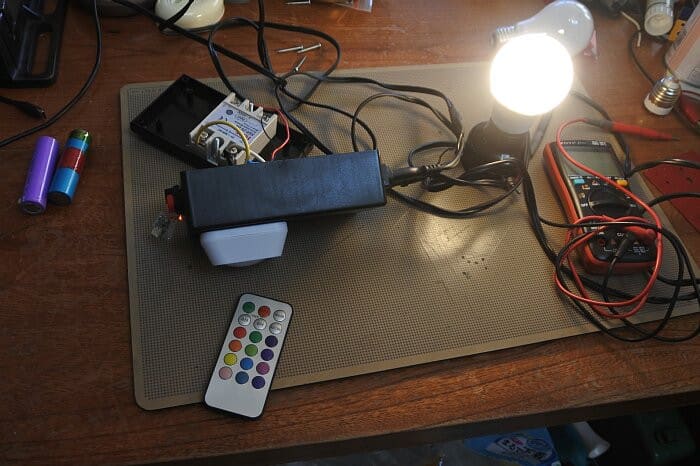

結論から言うと。当たり前でしょうが,動作OKです。

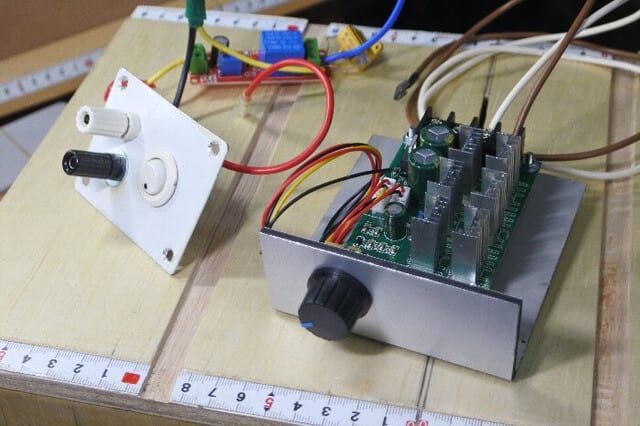

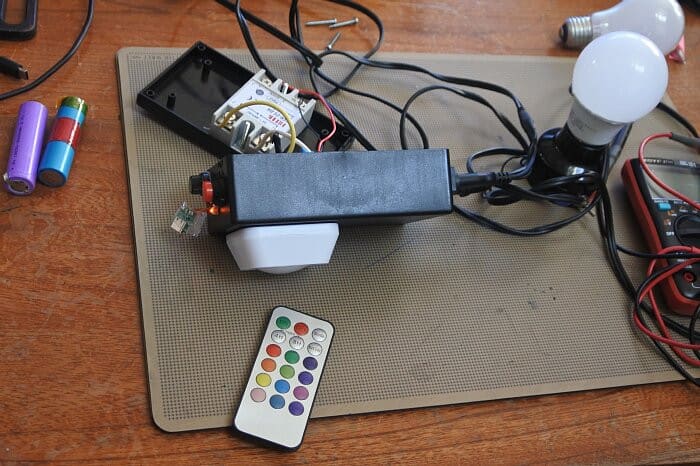

モータは手持ちの2種類。上のは12極ですが,下のもたぶん12極と言うことで勧めました。

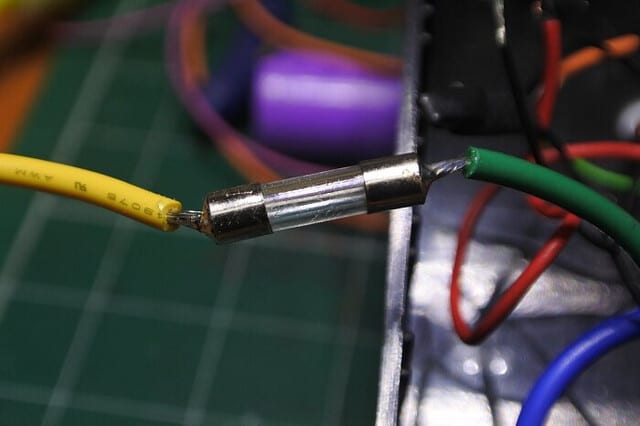

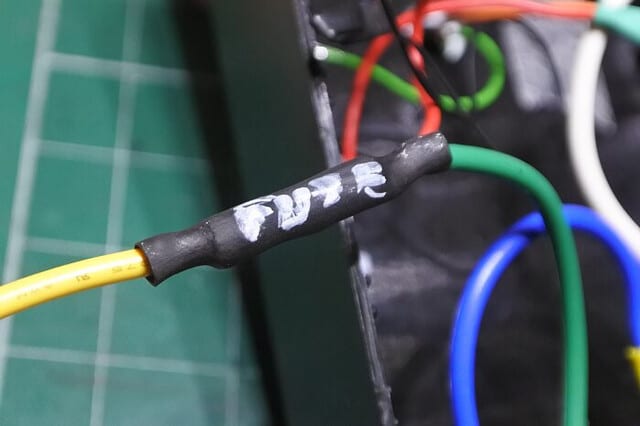

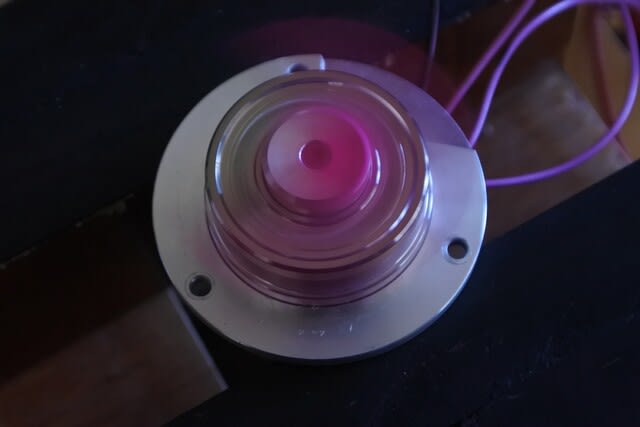

これは壊れたHDDから取り外したもの。はじめウインウインなんて音がしてちょっと遅れて回ります。回らなければ少し指で助走させます。

ちゃんと12極のを表示

黒い方は

最高回転数が6600rpm 信号に合わせてLEDが点滅

出力38%くらいで止まってしまいます。

HDD用のは

10760rpm.高回転ですね。ただ回してるだけですが,何かうれしい・・・・・

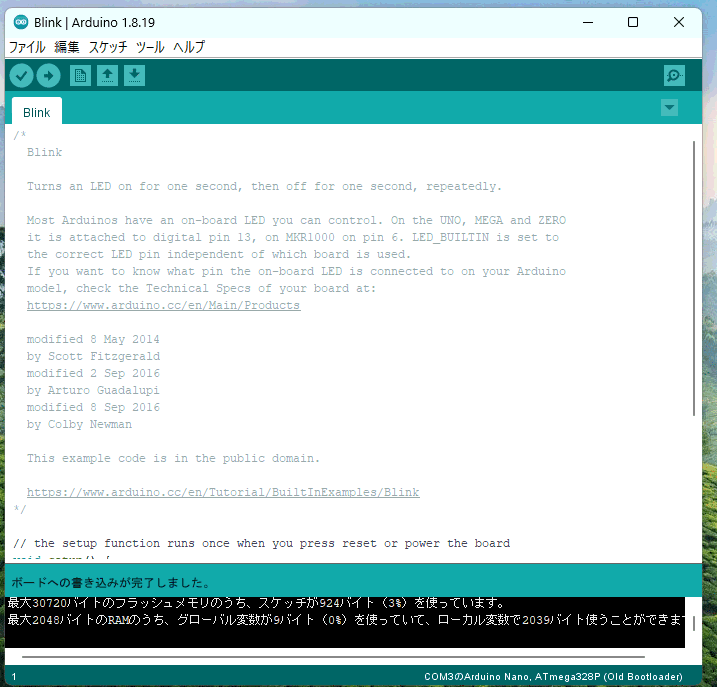

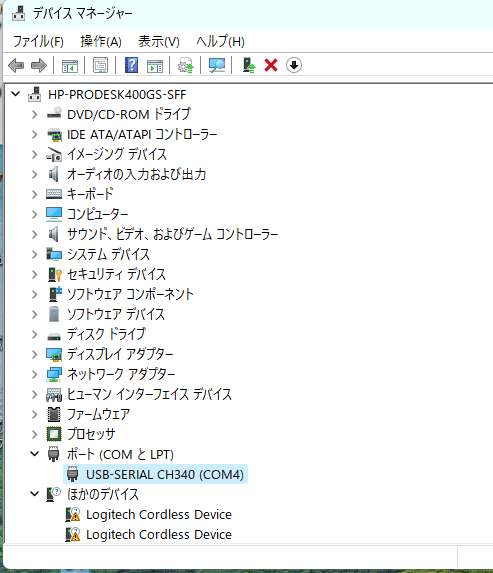

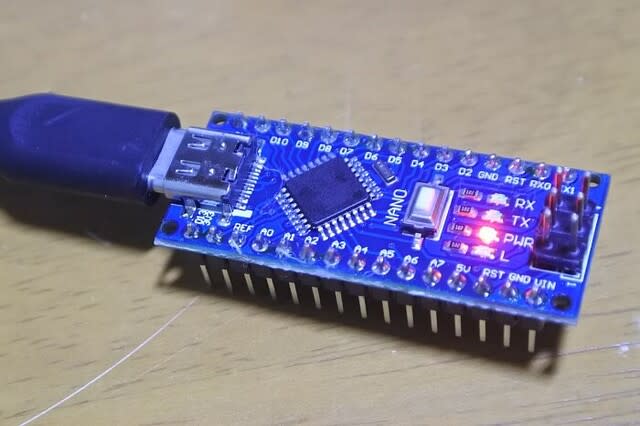

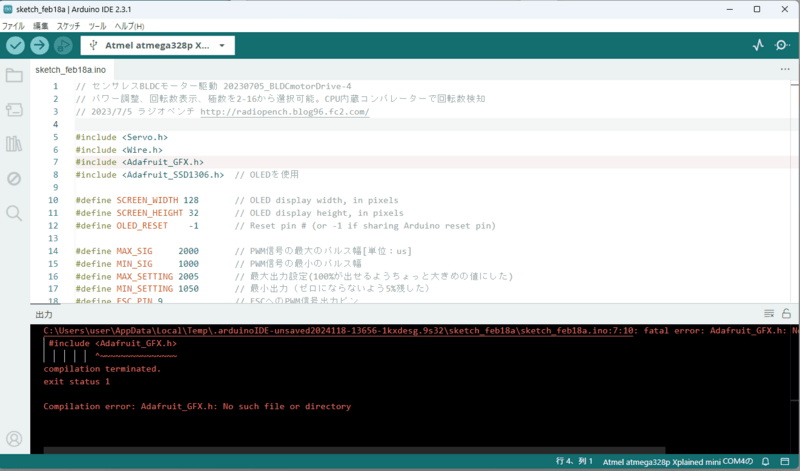

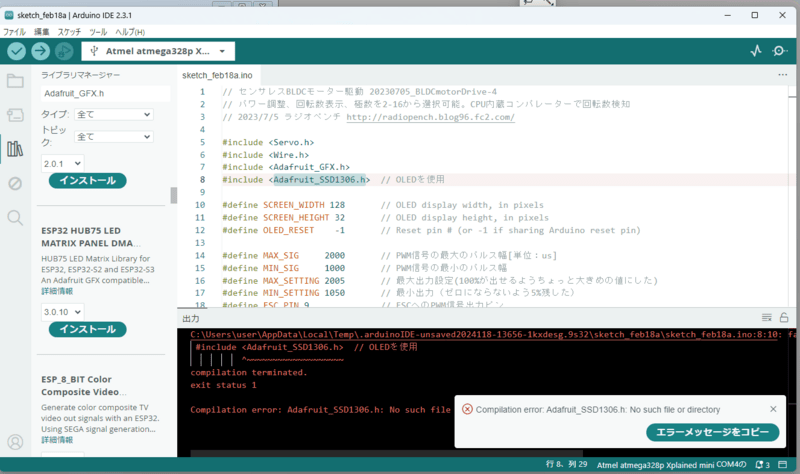

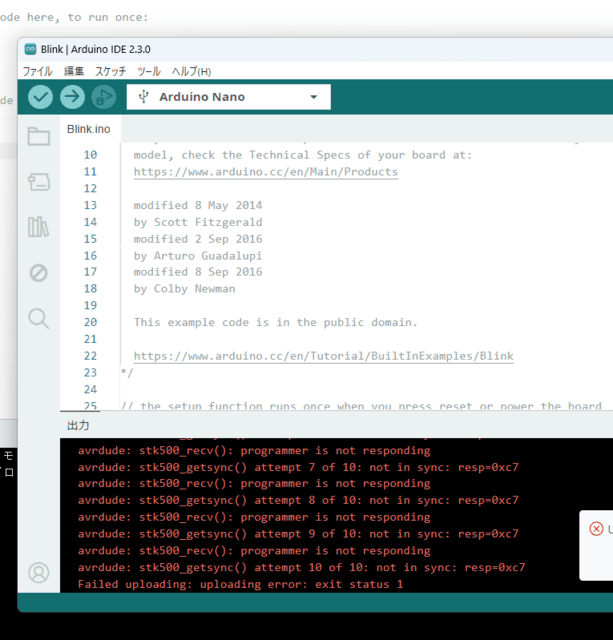

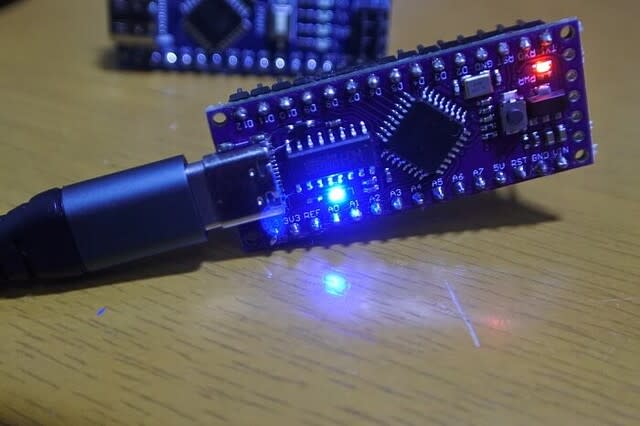

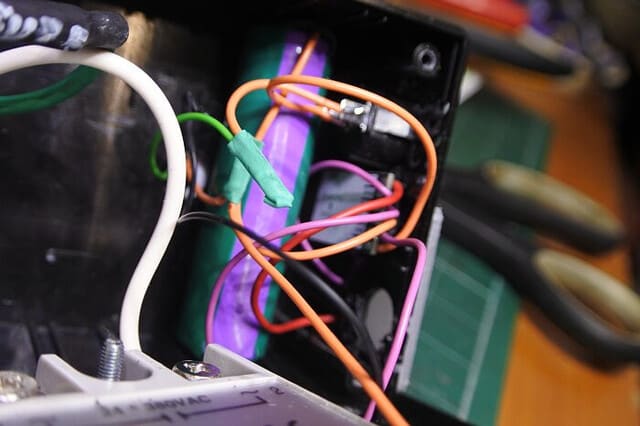

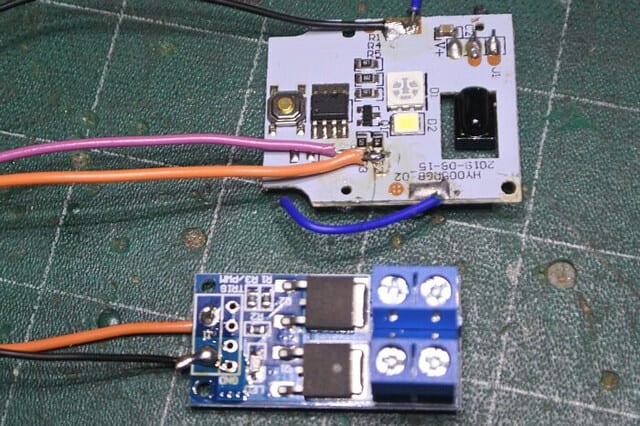

いっぽう,紫のNANOはというとスケッチの書き込みは成功しているのですが,動作しませんでした。これはもう少しお勉強が必要みたい。

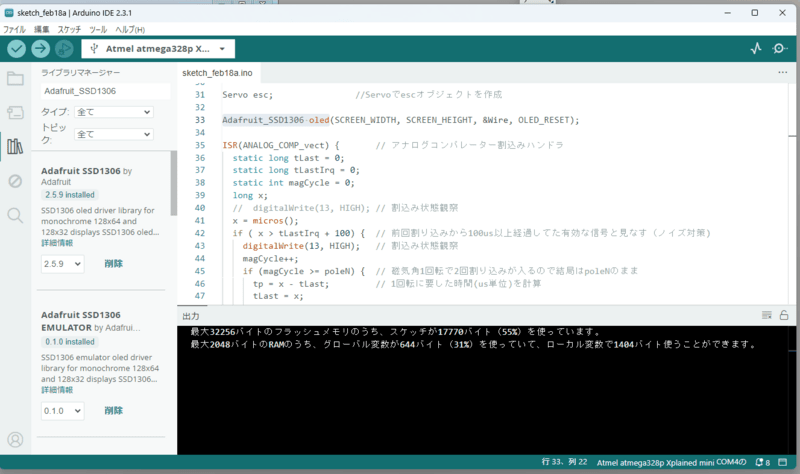

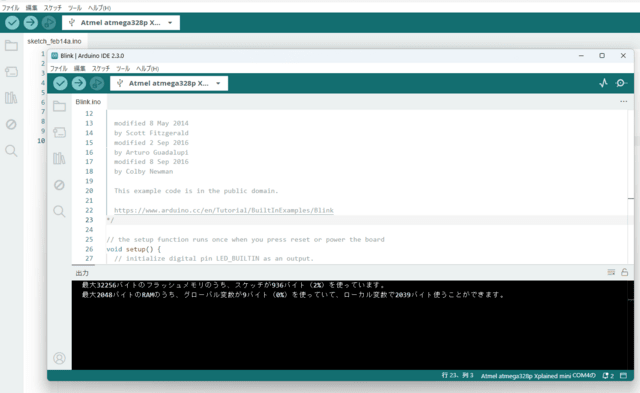

ということで,動作確認終了。BlinkとこのスケッチでOKですので,他にも書き込めるでしょう。この基板も使えますね。

で,何を作るか?? ・・・・まだ決めてません。なるべく手持ちパーツを消化して遊びたいと思ってます。

純正のNANOは,このところ値段が急上昇して3~4000円もしています。互換なのだとその1/10。これならATmega328のマイコン単体と同じくらいで手に入りますので,そのまま使ってもそんなに苦にはなりませんね。これはいろいろ使ってみをブートローダーとして使って,UNOに差し替えてスケッチを入れてました。それがないだけ良いと思います。スケッチの容量には多少制限が有るでしょうが・・・(まだ調べてない)

紫の互換NANOについて何かお分かりの方いらっしゃいましたら,教えてください。なお,私はArduino初心者です。

ラジオペンチさんに感謝!!