かつて,といってもそんな昔ではない,USB給電は,5V500mAと決まっていてそれを超えないように使う必要がありました。それがあれよあれよという間に電流値が上がり使いやすくなってきて,またUSB端子も機器の小型化軽量化に対応して,USB-A(給電口)ーUSB-B micro等に変化し,最近はUSB-Cに統合されつつあるとのこと。

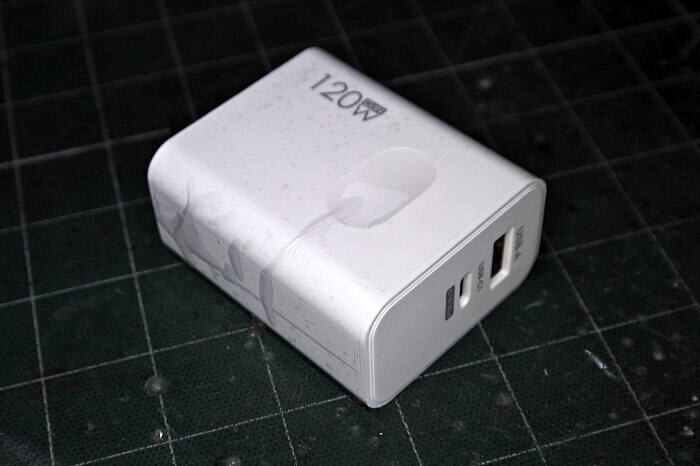

今持っているスマホ等の機器には急速充電の機能もあるのですが,実際のところ電池への影響を考えて急速充電は切っています。なので,これを購入する意味はほとんどないのですが,面白がり屋なのでひとつくらいあっても良いかと思って購入してみました。それに,中華だと国内で3000円以上するものが(粗悪品かも知れないけれど)¥636と格安。しかも120Wと大電流可能。

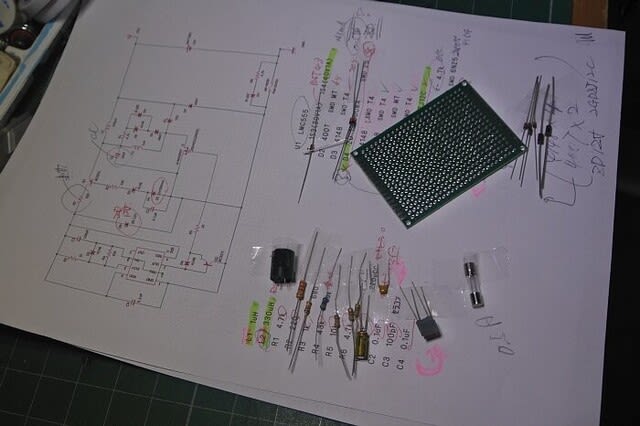

ということでお試し購入です。今回,十分性能をチェックはしませんが,USB-Cのまとめを含めて備忘録的にまとめてみました。

120WというもののUSB-C端子からはMAX67Wとなっています。

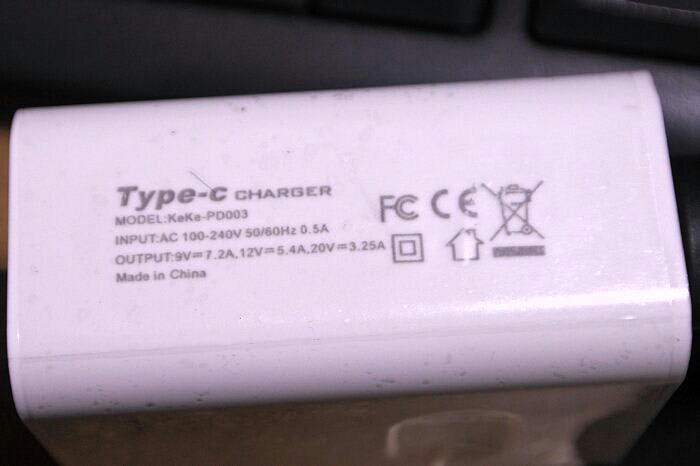

表示を見ても,9V=7.2A(64.8W),12V= 5.4A(64.8W),20V=3.25A(65W)となっていてほぼ出力は65Wといえそうです。また5V,20Vの表記はありません。USB-C端子ひとつの電流で,ASB-Aと合わせて120Wになるのか?でもUSb-Aってそんなに流せなかったはず。何かちょっと怪しい感じ。

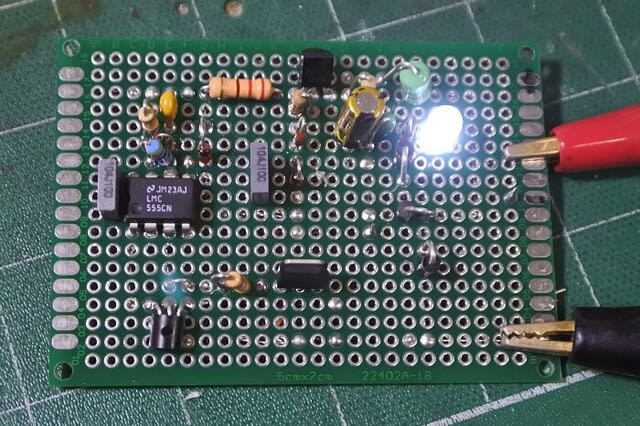

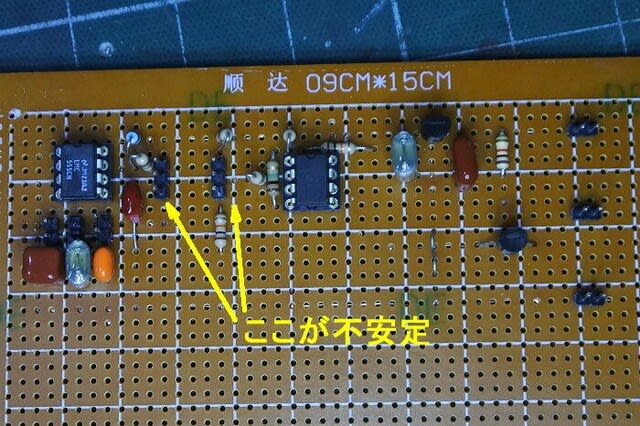

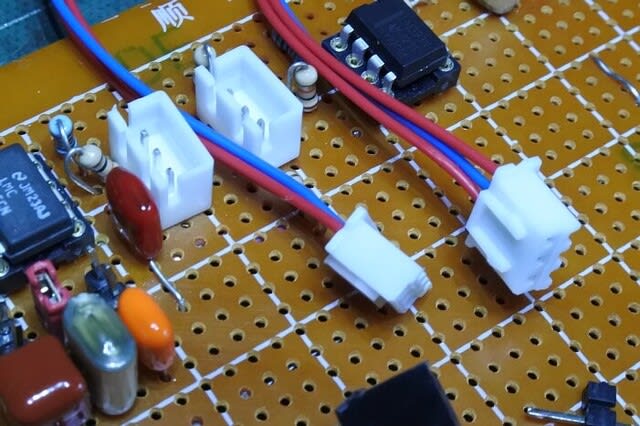

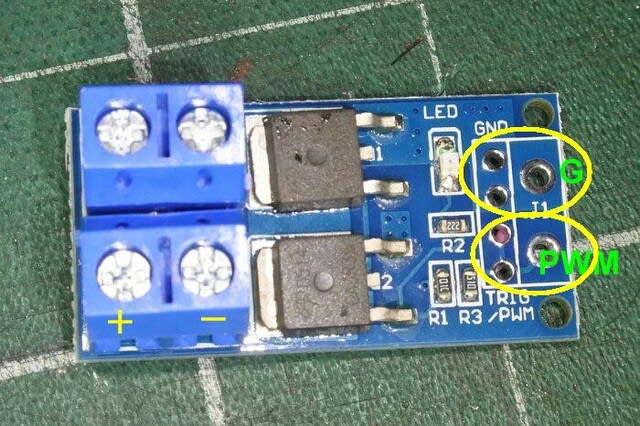

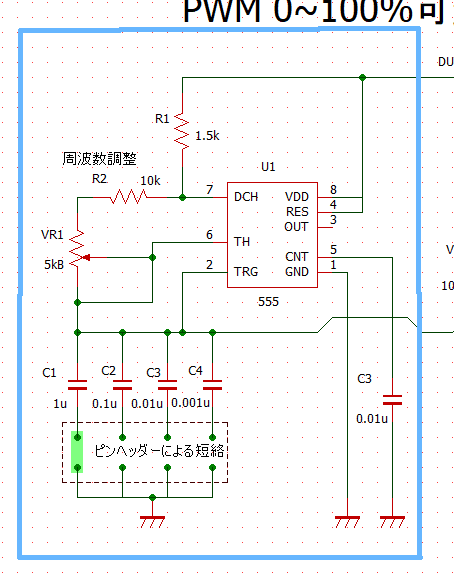

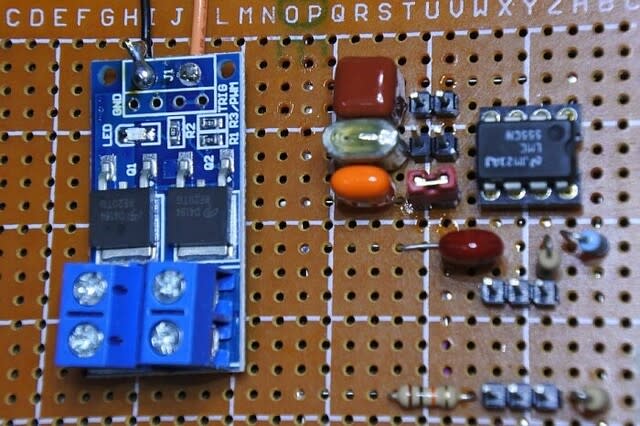

PDの電圧可変にはトリガーとなるデコイが必要なので,これも格安で手に入れておきました。

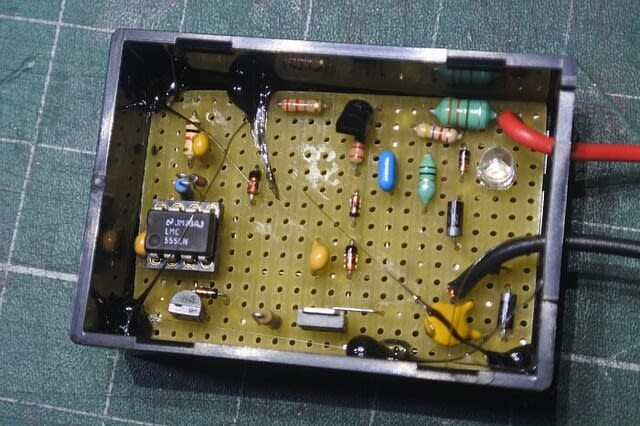

こんなもの。DIPスイッチで電圧を設定するもの。あとで書くけど,これも何かまがい物でした。

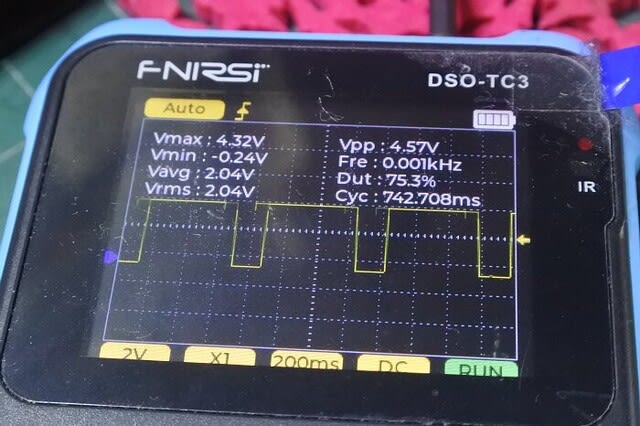

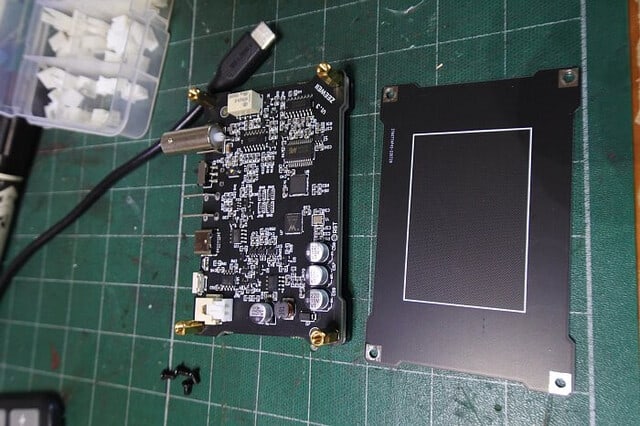

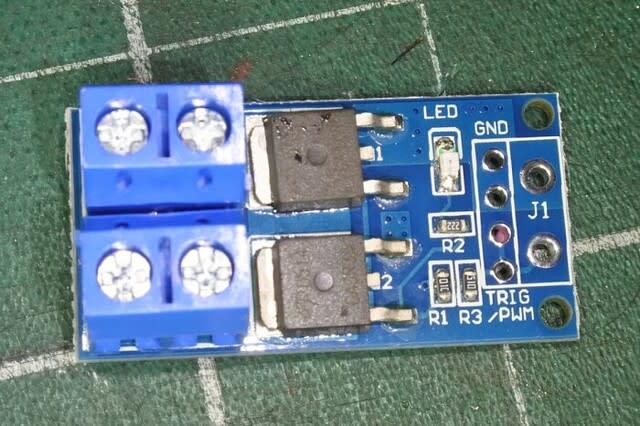

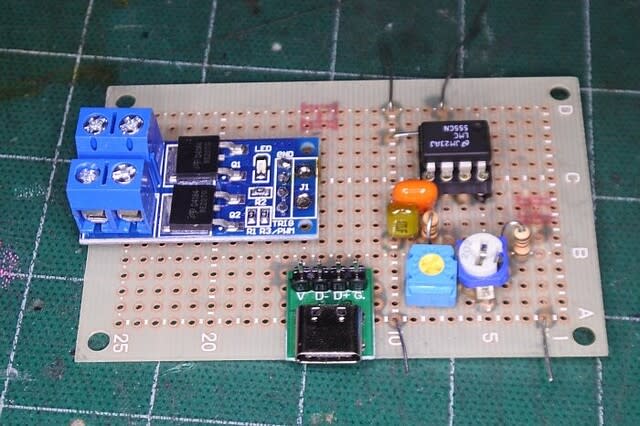

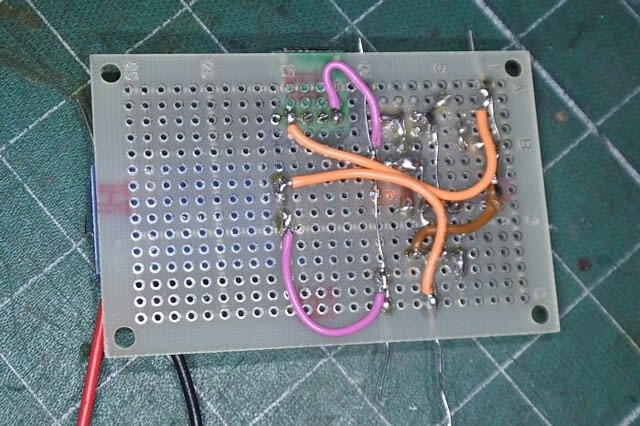

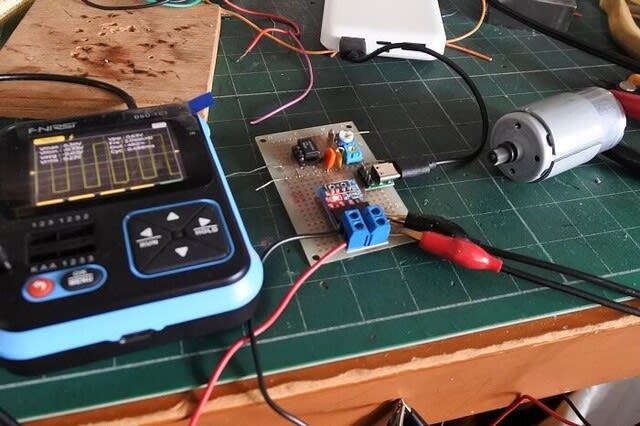

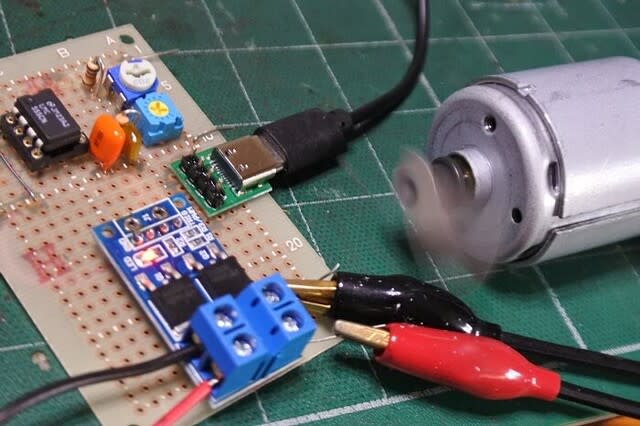

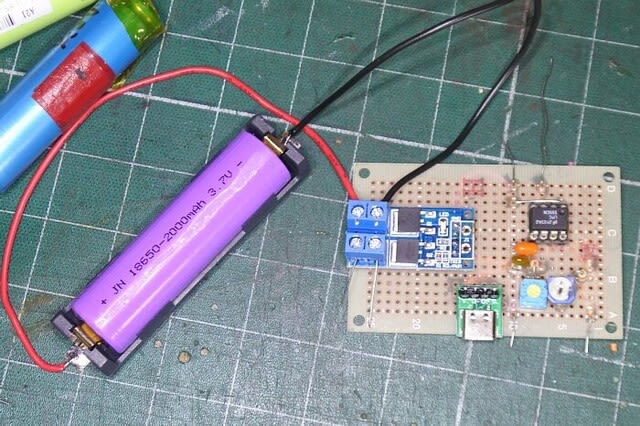

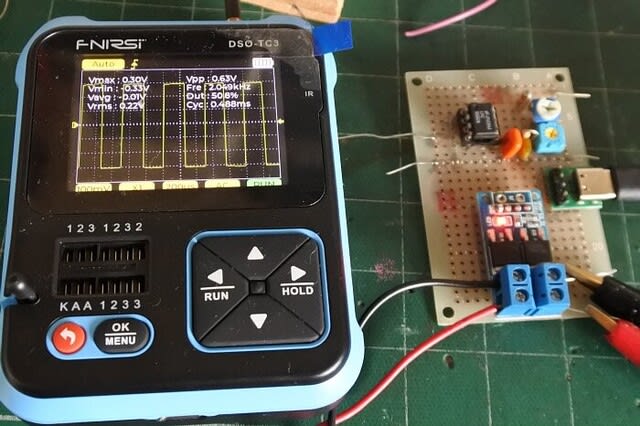

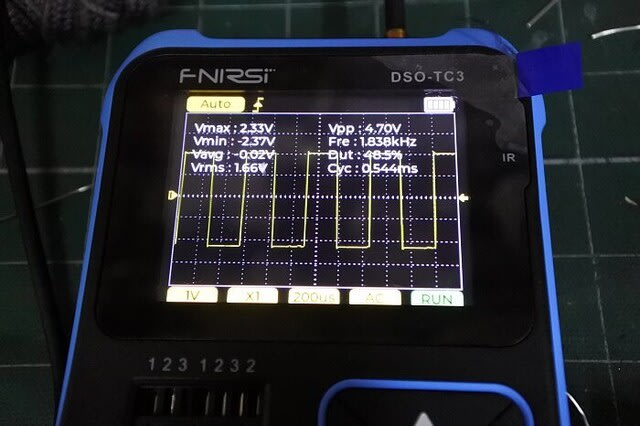

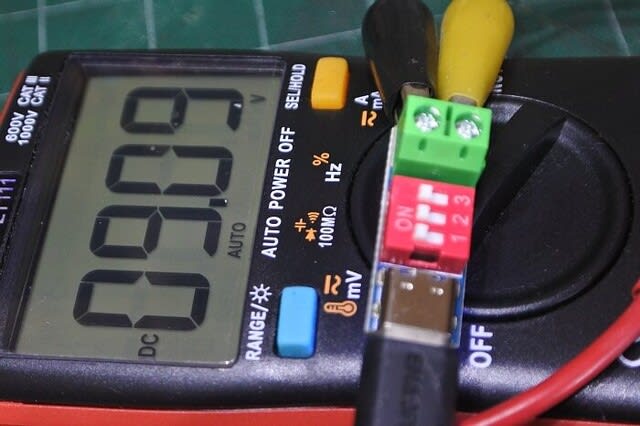

こんな形で出力を測ってみました。USB-C端子です。

結論から言うと上記のように15V,20Vの出力は出ていません。

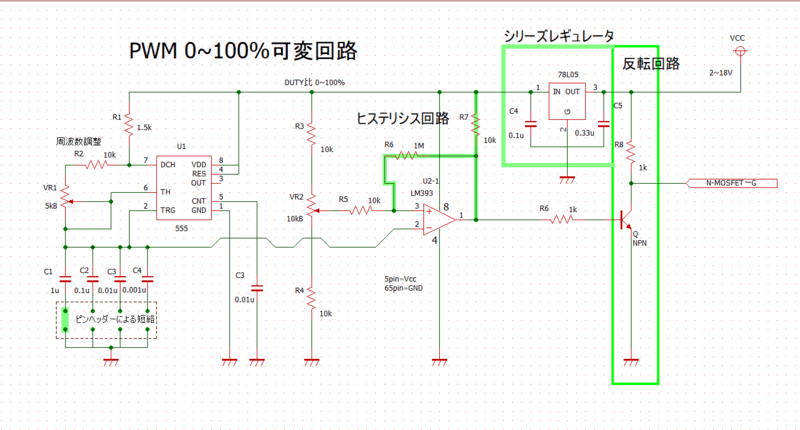

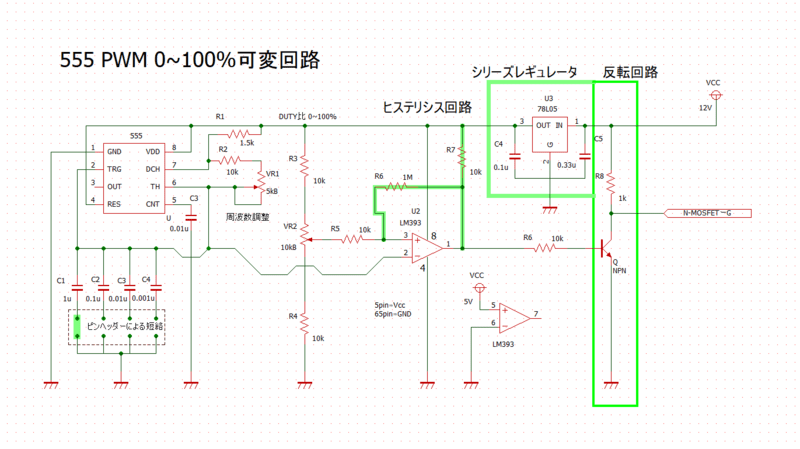

3をLOW。どうもこのDIPスイッチ1がCFG3のようです。123が逆。

2・3をLOW。15Vのはずが・・・

逆かもと思って1と2をLOW。12Vが出ます

1のみLOW。CGF3と読むなら正常。ややこしい!

1,2,3をLOW。これはプロトコルどおり9V。

と,このデコイが悪いのか,アダプターが悪いのか判然としませんが,別なトリガーを取り寄せて再度確認します。

さて,USBについてまとめておきます。参考にしたのはこちらのサイト。大変よくまとめてくださってます。

以下はそのメモ(パクリ)ですので,詳しくは

リンクでご覧ください。

これによると

端子規格の変遷。USB2でもこれだけケーブルを用意しなければならなかったのですね・・みんな持ってますよ(どこかに・・・)。

これがUSB-Cに統合されてくるとのこと

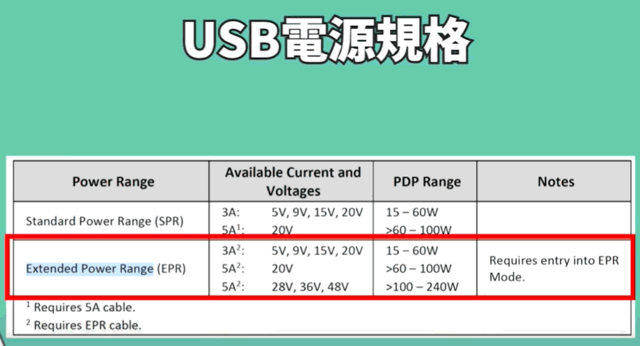

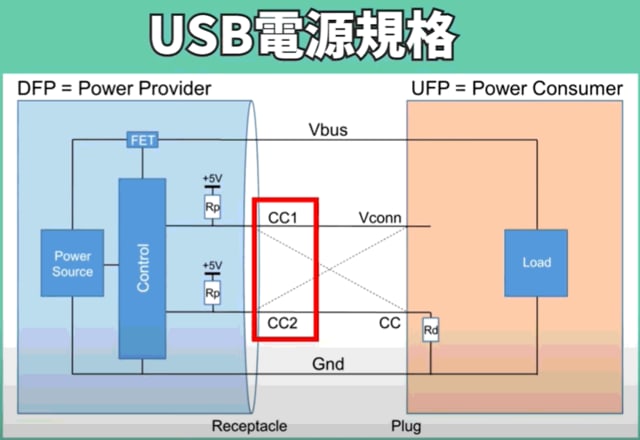

電源規格

USB2.0間で5V500mA。3.2で5V1.5A。2017年5V3A。pps対応。3Aには専用ケーブル(eMarker内蔵)必須。

USB PD EPR(extended Power Range)には専用機器とケーブル必須。

CC1,CC2でプロトコル確認

小さな端子にこれだけ入ってる。でもこれで大電流は大丈夫なんでしょうかねぇ・・

ということで,将来的には48V,240WクラスまでEPRは伸びそう

これをすべてUSB-Cで賄えるのはシンプルでありがたい。

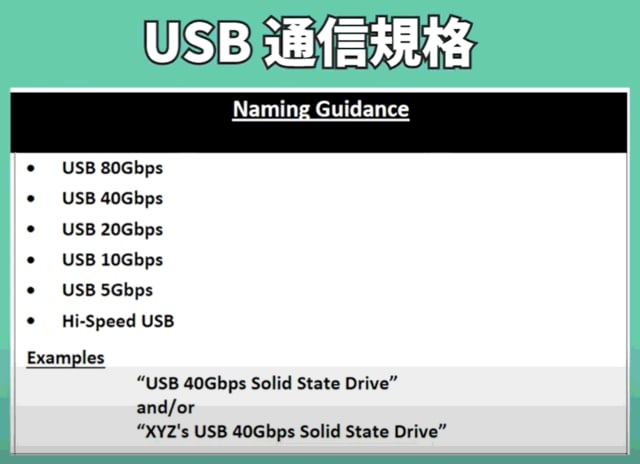

通信規格

その昔,それぞれ専用のドライバーをインストールしなければ使えなかったことを思えば,便利になったなぁ・・

通信規格もどんどん高速化してきたとのこと。

USB2 2000年 OTG(on the go)対応 PC以外に使用拡大

USB3 2008年 コネクタMINI

USB3.1 2013年 3.0を包摂

USB3.2 typeC登場

USB4ver.1 2019年

USB4 Ver.2 2022年 80GBは2024年以降機器は対応とのこと

USB4 2019年

USB3.2

20GBまでがUSB-3.2。USB用語はVer1.0と2.0とかGen1,Gen2とかがあってわかりにくい。

コネクタの汎用性。こんなふうになっていたんですね・・・

大変勉強になったので,メモとして載せました。問題あれば削除します。

PDチャージャーのプロトコルのチェックは別なDecoyが届き次第やってみます。

なお, USB-Aからの出力も見たのですが,やはり15Vと20Vは出力されませんでした。