「なごみの部屋」研究会の報告が続きます。ここで使っている画像も、発表の前に私が目を通したパワーポイント原稿からのものです。(パソコンからだとパワーポイントから読み込んだ画像がきちんと見えますが、iPadからだと見えないものが混じります。訂正できないのです。ごめんなさい)

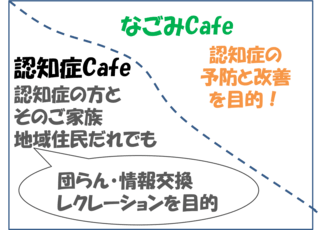

最後の発表は認知症カフェ「なごみCafe」の活動報告です。

「認知症カフェ」という言葉は、最近になって目や耳にしますが、そもそも何なのでしょうか?

厚労省のホームページから調べてみました。

「認知症カフェ」で検索すると「認知症高齢者の現状(平成22年)」が出てきました。その1ページにありました。

「 認知症カフェとは、認知症の本人、その家族、専門職、地域住民な ど誰もが参加でき、和やかに集うカフェ。

○1~2回/月程度の頻度で開催(2時間程度/回)

○通所介護施設や公民館の空き時間を活用

○活動内容は、特別なプログラムは用意されていなく、利用者が主 体的に活動。

○効果 ・認知症の人 → 自ら活動し、楽しめる場所 ・家族 → わかり合える人と出会う場所 ・専門職 → 人としてふれあえる場所(認知症の人の体調 の把握が可能) ・地域住民 → つながりの再構築の場所(住民同士としての 交流の場や、認知症に対する理解を深める」

道路のタイル。米沢の味。Apple

認知症カフェ実施状況

平成25年度より始まった施策で、、平成26年度は「41都道府県280市町村にて、655カフェが運営されている。設置主体としては、地域包括支援センター、介護サービス施設・事業所が多く見られた」ということがわかりました。

平成28年度予算案の概要

54ページのものですが7ページ「第3の矢 『安心につながる社会保障』(介護離職ゼロ)」の「働く環境改善・家族支援」の中にありました。

「認知症カフェの設置や、ボランティアによる認知症の人の居宅訪問などを推進」予算は57億円。

道路のタイル。米沢の味。Beef

今回、先行した三つの発表を見ると明らかなように、「認知症」と言っても重症度が考慮されないと目的もそこでの活動も全く違うものになってきます。ボケてしまって重度にまで至った場合は、なかなか「カフェでくつろぐ」状態は難しい。とすると介護している家族のための場のほうが近いかもしれません。もちろんそれも必要です。

もう一つは、よく誤解されている「側頭葉性健忘(このブログのカテゴリーの中からお読みください)」の人たちが楽しめる場ということもあるでしょうね。

早期認知症かどうかの相談もできるという目的もあるのですが、本当の早期発見はエイジングライフ研究所が提言している二段階方式を使わなければちょっと無理です。

道路のタイル。米沢の味。Carp

というような情報を踏まえたうえで、聞いてください。

なごみの部屋から「今度、認知症カフェを始めました。もちろん、『お達者サロン』のように元気な方を中心に、本当の予防や改善のお手伝いをしたいのです。何か助言は?」という質問がありました。

「他とは違う、カフェをやるのですね」

一線を画している!

「お達者サロン」は「生き生きとした脳を維持し、改善まで図る」を目的にしていますから、脳機能検査は必須ということが参加者の皆さんに納得されています。

「認知症カフェ」では検査をすることはちょっと難しい。

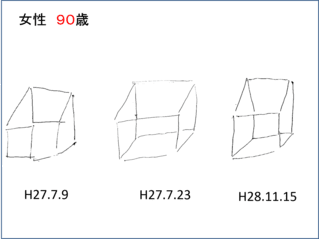

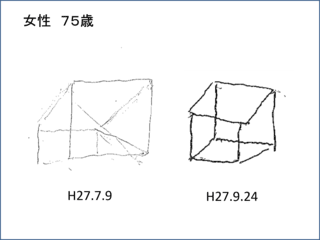

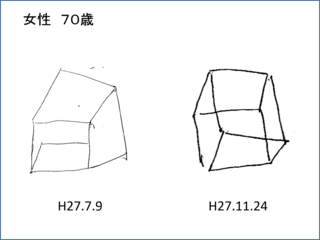

折衷案として「立方体透視図模写」をしてもらうことにしました。「立方体透視図を見ながら描く」というこの検査は、実は前頭葉なしでは不可能な「平面に描かれた図形を立体視する」「ふた方向に見える図形を一つの方向に抑制する」機能のチェックに使われるものです。

そのことによって「脳機能」に目を向けてもらえるだろうということが一番の目的、その検査を継続することで改善の様子も探れるかもしれないし、改善しないときの働きかけの工夫にもつながるかもしれないという二番目の目的ももって、受付時に描いてもらうことにしたのです。

今回の発表はそのまとめです。

最初に描けなかった方が描けるようになった具体例数例を抽出して、日付を入れてスライドで表示しました。

次の回で描ける人、数か月後になって描けるようになった人など、目に見えるまとめ方ですから参加者の方々も、びっくりしていました。

描けない本人がびっくりすることもしばしばです。

形が整ってくる人もいます。

もともと「認知症カフェ」でこのような検討をすることは想定外のこと。

ただ、なごみの部屋が開設する「なごみCafe」だったら、「脳機能を生き生きさせて、認知症にさせない、本当の意味で軽い認知症を改善させる」ためという目的意識があって当然でしょう。そのために一番無理なく抵抗も感じにくい前頭葉検査としての「立方体透視図模写」を実施したという経緯です。単なる報告にとどまった点はありますが、「なごみCafe」でこういうことが起きているということは納得してもらえたようでした。

発表者が特に強調し、会場からも声が上がったのがこのケースでした。高齢でも脳機能は改善するのです。