富士通がまた大幅人員整理を行った。現在、AIが至る所に導入されてきておりIT業界は好景気、IT人材は引っ張りだこ、と言われる環境の中で日本の大手IT企業は凋落が止まらない。これは技術及びビジネスモデルの転換が遅れているからだと私は考えている。この状況を歴史とともに振り返ってみよう。

1960年から1980年頃まではコンピュータが導入され、高機能化していった時代でIBMのSystem 360に対抗して富士通はFacom、NECはACOSという自社マシンで対抗していた。この頃が日本のコンピュータ産業が最も勢いがあった時期である。

1980年頃から大型コンピュータからミニコン、パソコンとコンピュータのダウンサイジングが起こり、コンピュータの価格は全体として大幅に低下していった。大型マシンを事業にしていた企業は事業を見直し、自社のハードウェアを販売するだけでなく他社の機器も買い集めてシステム構築を事業とするソルーション事業に舵を切った。このソルーション転換を最初に打ち出したのがIBMで、1969年には自社製品に閉じないUnbundlingを打ち出しているが、本格的にソルーション事業に乗り出したのは1993年にLouis GerstnerがCEOになってからである。Gerstnerは当時ハードウェア機器の売り上げが下がって悪化していたIBMの事業をソルーション事業で大きく立て直した。

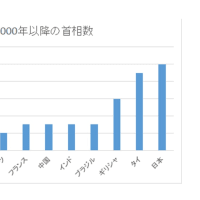

日本企業がソルーション事業に大きく舵を切ったのは2000年代に入ってからである。この時期にはIBMは単なるシステム構築を行うソルーション事業はクラウドの普及などにより苦しくなると見極めて、Gerstnerの次のCEOであるPalmisanoがコンサルティングを重視する方向に舵を切っている。もちろんIT技術をベースとしたコンサルティングである。

日本企業は2010年代に入ってコンサルティングを重視するようになってきた。しかし、コンサルティングはIT技術だけでなく各種業界にそれぞれ深い知識が必要でいまだにコンサルティング企業としては不十分である印象である。

2011年からIBMのCEOはRomettiに代わり人工知能Watsonを重視するようになった。このようにIBMは常に時代の先を読み、その読みは当たっていたにもかかわらず、2010年以降のIBMは減収減益を続けている。それはIBMの事業規模が大きく、顧客企業とは複数年契約をしているためにビジネスモデルの転換はゆっくりである一方、世の中の変化は予想よりも早く進んでいるからだと私は認識している。

先行しているIBMですら業績が悪化しているのだから、数年遅れでIBMの後を追っている日本の大手IT企業はさらに業績が悪化するのは当然と言える。

最近の流れではユーザ企業がクラウドを利用することにより、ソルーションにおけるハードウェアの売り上げは激減している一方、AmazonのAWSなどに利用料を払わなければならず、ソルーション事業は、顧客向けのソフトウェアのカスタマイズ留まるようになってきている。更にソフトウェアもオープンソースのソフトを改変して使えるようになってきており、ソフトウェア開発費用も抑えられるようになってきている。

更に、ユーザ企業にとってAIを使ったビッグデータ分析などは事業と直結するノウハウにつながるために、情報流出を警戒して顧客が自社で開発するのが米国などでの大きな流れである。クラウドもオープンソースソフトもユーザが増えるにつれて使いやすくなってきており、少人数での開発が可能になってきており、ソルーション事業自体が大きく縮小する傾向の中で、IBMですらまだ次の方向性を見出していない印象である。

日本のIT企業ではまだソルーション部門が大きなウェイトを持っていると思うが、組織形態の見直しなどを行ってコスト構造を大きく見直さない限り生き残れないのではないかと思う。

また、ソフトの雄であったマイクロソフトも紆余曲折を経ながら、影響力が低下し、新しい分野では名前が挙がっていないように見えます。だかた成長と没落の歴史を、あとから分析して解説するのは容易ですが、これを先読みするのは結構難しいです。

現在のIT産業ではGAFAと呼ばれるプラットフォーマーが活躍していますが、次世代を考えると次のような件に留意する必要があります。

1. HWの価格は今後も低減し、究極的にあは単なるデバイスにまで落ちる。記憶デバイスの価格も同様に低下していく。NW機器、端末も利益が出るのは、ごく一部のメーカに集約する方向。

2. SWも一部のOSを除くと、価格はほとんど意識しない程度に低下する。「より多くの人から、より薄い対価・報酬を得る」形で、普及が進む。

3. ネットワークは「より高速に、より多種のコンテンツをより安価に提供する」方向。従ってNWプロバイダは依然として残るが、WiFiの様に簡単な基地局をそこら中に(ユビキタスとして)簡単に設置が可能になれば、プロバイダとしての権限は縮小される方向。それでも移動するに伴い、順次基地局を切替える技術や誤り訂正などの技術は依然として残るが、大きな価値にはなりそうもない。

4. 結局、少数のプラットフォーマーが市場を押さえ、その上で、多くのサービスプロバイダがサービスを競合しながら提供する陣容。日本にもかって、WiFi方式の初期に基地局を国家主導で全国各地に一旦設置してしまえば、あとは各企業がその上でサービス開発を競争させることで、デジタルデバイドの解消にもなる、国際競争力も上がるとアイデアが提案されたことがあったが、うまくいかなかったみたいですね。

5. 一方で米国以外では大規模なプラットフォーマに対する情報の移動や収集、保管に規制が厳しくなり、動き難くなるかもしれない。

6. 米国資本主義は、GAFAの様な少数のプラットフォーマの動きを推進、奨励するが他の国は規制するだけの存在になってしまうかもしれない。国家主導で、このプラットフォーマ的な動きを仕掛けるのが中国。

7. いずれにせよ5Gの時代に自動車の情報をどのように収集活用するかで、市場陣営が大きく変容する可能性あり。自動車メーカも虎視眈々と狙うので、目が離せません。10年程度経過すると、この分野でもGAFAのどこかの一角が崩れ、新興勢力に置き換わっている可能性が高いですね。

8. GAFAは元々ユーザへの新たなサービスを提示(創出)する小さな企業からスタートし、大規模な投資を可能にするVCなどが後押し、成功を収めています。結果からみると日本の社会システムに取り込みにくい形でしたね。この調子ではなんとなく、次の10年も日本発の事業は難しそうですね。

9. 日本のIT産業の牽引役を果たしてきた電機産業は

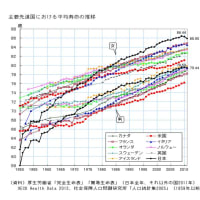

結局、色々な分野に手を広げすぎて絞り込めかかったことと、縮小する分野の人員を成長が見込める分野にしっかりと投入できなかったことが大きく足を引っ張っていると思います。(労働者の側にも意識変革等、課題が残ったままです)