私の使った切符 その83

1967年ごろ

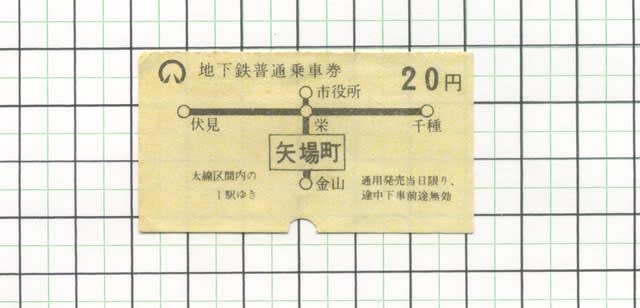

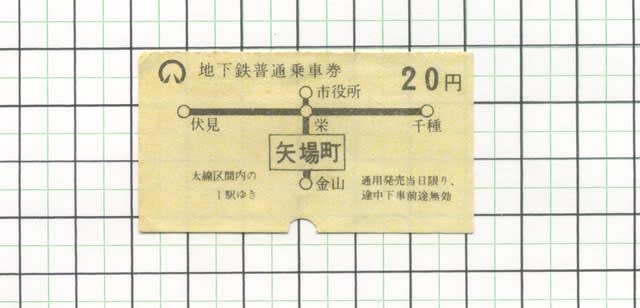

93 名古屋地下鉄 1967より後

今回最初の切符は地下鉄切符だが、はさみが入っているのに、日付の記入がない。それとも劣化して消えてしまったのだろうか。地紋はない。矢場町から20円!区間の乗車券である。名城線の市役所から栄までの開通は1965年だが、矢場町のある金山までの区間は1967年の3月に開業した。区間の端は、北が市役所まで2.0km、東が千種までの2.7km、南が金山までの2.3km、西が伏見までの1.7km。だからこの20円区間は3kmまでの区間であろう。現在は3kmまでが「1区」という料金区分で、210円。

矢場町に行ったのはなぜか? 一番ありそうなのは松坂屋かな。それとも当時松坂屋の南あたりにあった電子パーツ屋さん(名前はK無線だったか)が目的だったのか。地下鉄に乗って市役所に向かい、そこから市営バスで北区の家に帰ったのか。それにしても、はさみの入った切符をどうやって持ち出したのか疑問。

94 京都市営路面電車 乗継券 1971年ごろ

京都市電で、車庫入りなどで車両を乗り換える時に渡される証明チケット。薄い白い紙で、かなり日焼けしてしまった。日付が書かれていないのでいつのものかわからない。券面に描かれている路線図では伏見線(塩麹高倉から中書島)がないから、同線が廃止された1970年4月よりも後。一方で1972年1月に廃止された四条線は残っているから、それよりも前。全線が廃止されたのは1978年。

右端の1から22までの数字は運転系統番号。運転方向を示す東西南北があるのは、縦横にだけ走る京都市電にふさわしい。真ん中に大きく書かれた17は、日付だろうか? 私の行動範囲から考えて、錦林車庫前で渡された可能性が高い。お友達の下宿近くの岡崎道停留所あたりで乗って錦林車庫で降ろされ、次の銀閣寺方面の電車に乗らないで浄土寺停留所の近くにあった下宿まで歩いたのだろうか。

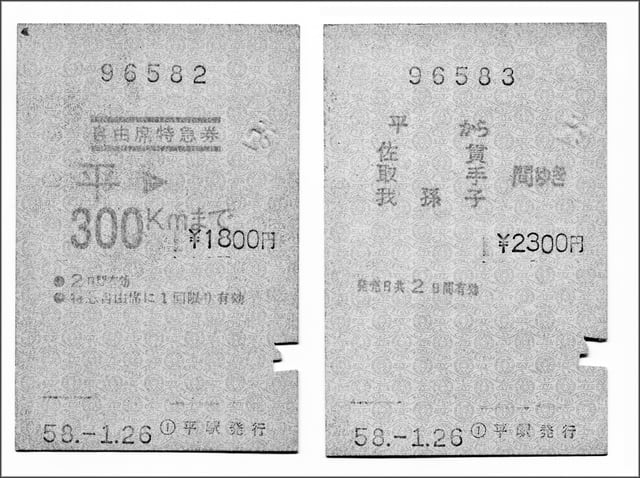

95 金沢車掌区 車内急行券 年不明1.20

年号は不明。列車名もわからないが、金沢車掌区乗務員発行となっている。岐阜から100kmまでの急行券。そうすると名古屋から岐阜・米原を通って北陸本線に入る急行だろうか。1966年から1975年まで名古屋・金沢間を運行した「兼六」が該当するが、乗車したという記憶はない。しかも岐阜から乗車するとするのは不自然である。1974年1月20日に名古屋から京都に移動したという記録があるがちょっと違うようだ。

縦長の小さい切符で、日付と乗車駅が記入してある。地紋は赤の国鉄マーク。下辺が切り取り式になっていて、この切符では一番短い100kmまでのところのミシン目で切ってある。同様の車内急行券は次にもあるが地紋が青のものが多い。それらを比べると微妙な違いが多くておもしろい。左上の「冊0945」という冊番号の「冊」の字には。普通の活字体のと、これのようにデザイン化された「冊」とがある。また4桁の番号の前に「No.」が入るものもある。

96 徳島車掌区 車内急行券 1967.4.6

1967年4月4日からグリークラブの合宿が牛窓町(現・瀬戸内市)で行われ、その帰途の切符。記録では、この日、牛窓からバスで赤穂線邑久(おく)・岡山・宇野線茶屋町と進み、下津井電鉄(1991年廃止)で下津井に入ったらしい。下津井港からフェリーで丸亀に出て高松に行き、そこから急行「むろと」に乗車して(この急行券)徳島で普通列車に乗り換え、小松島で降りて(小松島港駅ではないのだろうか?そのころ一つだけあった終点が仮駅というレアな駅だったのだが。1985年廃止。)和歌山にフェリーで渡って京都に向かった。

「冊」の字は活字体。No. 記入のもの。おもしろいことに、最下段の「100km」という字にミスプリントがあって、「m」が上下反転している。「k」が大文字なのも変だが、前の赤い車内急行券も大文字だった。地紋は青。

同様の車内急行券は他にもあるが、重複するので掲載を避ける。どちらも地紋は青。

1967.5.27 名古屋車掌区 京都から200km 名古屋に帰省する時に乗車。

1968.8.31 長野車掌区飯山支区 長野から100km 黒岩(飯山線信濃平)で行われたグリークラブの夏季合宿に行く時に乗車。

1967年ごろ

93 名古屋地下鉄 1967より後

今回最初の切符は地下鉄切符だが、はさみが入っているのに、日付の記入がない。それとも劣化して消えてしまったのだろうか。地紋はない。矢場町から20円!区間の乗車券である。名城線の市役所から栄までの開通は1965年だが、矢場町のある金山までの区間は1967年の3月に開業した。区間の端は、北が市役所まで2.0km、東が千種までの2.7km、南が金山までの2.3km、西が伏見までの1.7km。だからこの20円区間は3kmまでの区間であろう。現在は3kmまでが「1区」という料金区分で、210円。

矢場町に行ったのはなぜか? 一番ありそうなのは松坂屋かな。それとも当時松坂屋の南あたりにあった電子パーツ屋さん(名前はK無線だったか)が目的だったのか。地下鉄に乗って市役所に向かい、そこから市営バスで北区の家に帰ったのか。それにしても、はさみの入った切符をどうやって持ち出したのか疑問。

94 京都市営路面電車 乗継券 1971年ごろ

京都市電で、車庫入りなどで車両を乗り換える時に渡される証明チケット。薄い白い紙で、かなり日焼けしてしまった。日付が書かれていないのでいつのものかわからない。券面に描かれている路線図では伏見線(塩麹高倉から中書島)がないから、同線が廃止された1970年4月よりも後。一方で1972年1月に廃止された四条線は残っているから、それよりも前。全線が廃止されたのは1978年。

右端の1から22までの数字は運転系統番号。運転方向を示す東西南北があるのは、縦横にだけ走る京都市電にふさわしい。真ん中に大きく書かれた17は、日付だろうか? 私の行動範囲から考えて、錦林車庫前で渡された可能性が高い。お友達の下宿近くの岡崎道停留所あたりで乗って錦林車庫で降ろされ、次の銀閣寺方面の電車に乗らないで浄土寺停留所の近くにあった下宿まで歩いたのだろうか。

95 金沢車掌区 車内急行券 年不明1.20

年号は不明。列車名もわからないが、金沢車掌区乗務員発行となっている。岐阜から100kmまでの急行券。そうすると名古屋から岐阜・米原を通って北陸本線に入る急行だろうか。1966年から1975年まで名古屋・金沢間を運行した「兼六」が該当するが、乗車したという記憶はない。しかも岐阜から乗車するとするのは不自然である。1974年1月20日に名古屋から京都に移動したという記録があるがちょっと違うようだ。

縦長の小さい切符で、日付と乗車駅が記入してある。地紋は赤の国鉄マーク。下辺が切り取り式になっていて、この切符では一番短い100kmまでのところのミシン目で切ってある。同様の車内急行券は次にもあるが地紋が青のものが多い。それらを比べると微妙な違いが多くておもしろい。左上の「冊0945」という冊番号の「冊」の字には。普通の活字体のと、これのようにデザイン化された「冊」とがある。また4桁の番号の前に「No.」が入るものもある。

96 徳島車掌区 車内急行券 1967.4.6

1967年4月4日からグリークラブの合宿が牛窓町(現・瀬戸内市)で行われ、その帰途の切符。記録では、この日、牛窓からバスで赤穂線邑久(おく)・岡山・宇野線茶屋町と進み、下津井電鉄(1991年廃止)で下津井に入ったらしい。下津井港からフェリーで丸亀に出て高松に行き、そこから急行「むろと」に乗車して(この急行券)徳島で普通列車に乗り換え、小松島で降りて(小松島港駅ではないのだろうか?そのころ一つだけあった終点が仮駅というレアな駅だったのだが。1985年廃止。)和歌山にフェリーで渡って京都に向かった。

「冊」の字は活字体。No. 記入のもの。おもしろいことに、最下段の「100km」という字にミスプリントがあって、「m」が上下反転している。「k」が大文字なのも変だが、前の赤い車内急行券も大文字だった。地紋は青。

同様の車内急行券は他にもあるが、重複するので掲載を避ける。どちらも地紋は青。

1967.5.27 名古屋車掌区 京都から200km 名古屋に帰省する時に乗車。

1968.8.31 長野車掌区飯山支区 長野から100km 黒岩(飯山線信濃平)で行われたグリークラブの夏季合宿に行く時に乗車。