西伊豆に行ってきました その1

A short trip to west coast of Izu

10月26日から親戚のお祝い事で名古屋に行ったついでに、西伊豆を回ってきました。といっても伊豆は1泊2日だったから、ほとんど新幹線やバスに乗っていたことになる。

日本の主要4島はほとんど回ったが、鉄道のない半島部は抜けている。伊豆半島もその一つで、東側には伊豆急行が走っているから行ったことがあるが、西側は未訪問地帯。だから行ってみた。使った切符は名古屋からの「こだま&伊豆フリーきっぷ」というもの。新幹線で三島か熱海を出入り口として伊豆半島の交通機関がだいたい使えるというもの。21,410円だったが十分に使えるかどうか分からぬまま購入。

1 こだま&伊豆フリーきっぷ

Tickets to Izu Peninsula

朝の新幹線で三島へ。天候は曇りで、富士山は上半分が見えない。三島では新幹線からの乗り換えに時間がかかったが東海道線でちょっと戻って沼津着。沼津から沼津港にバスを利用する。

2 沼津駅前の蒸気機関車モニュメント

A monument of steam locomotive at Numazu Station

予定していた循環バスではないコースのバスであったが、沼津港魚市場に到着。もちろんフリーパスが使えた。最初の目的は、ここに昔あった貨物線「蛇松線」(じゃまつせん)の遺構を歩くこと。さっそく千本港町の交差点に残されたレールを見つけた。

3 「蛇松線」レール

Rail of abandoned Jamatsu line

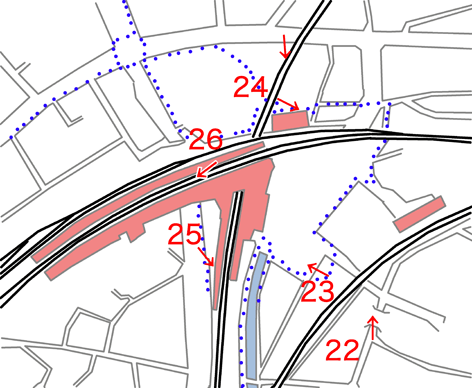

南を見ると港に向かって行き止まりだから、ここから北に向って沼津駅方面にたどることにした。レールは舗装道路に埋め込んだようになっていて、住宅地の間にかなり残っている。踏切跡も見える。

蛇松線は東海道本線の建設工事の資材を港から運搬するために、明治20年に設置された2.7kmの貨物線。もちろんその当時の「東海道本線」だから、沼津から東は現在の御殿場線である。1974年まで海産物の運搬などに使用されていたという。

4 踏切痕跡?

Remnant of road cross

途中の公園で線路が途切れる。ここからもう1本南東に向かってカーブして狩野川の方向に向く線があったはず。こちらの方はレールが撤去され、緑道として緩く曲がった痕跡が続く。

5 線路跡の緑道。左にカーブするのが緑道。右の駐車の右にあるガードレールの下に、魚市場に向かう線のレールが見える。

Remnant of space for two branches

堤防の手前で終わりとなって、車輪と腕木式信号のモニュメントがある。

6 腕木式信号

Monument of an old signal

堤防に上ると狩野川の「港大橋」が目の前。二つ目の目的地である。

日本の一級河川は109ある。これまでにほとんどを渡ったのだが、狩野川だけは渡ったことが無かった。これを渡って一級河川全制覇。

7 狩野川港大橋

Kanogawa bridge

制覇したといっても、青森県の高瀬川にはちょっと問題があって、河口付近では渡っておらず、小川原湖より上流でしかお目にかかっていない「悪い制覇」。狩野川は、港大橋よりも下流に橋が無いから、最もよい制覇である。河口から数えて10番目よりも上流の橋しか渡っていない一級河川が3本あって、静岡県の菊川、長崎県の本明川、福井県の北川 である。9番目というのも4本ある。「狩野川だけが未制覇」という状態になったのは2004年4月に愛媛県の重信川と肱川を渡った時だから、久しぶりの進展。

港大橋を渡ってから魚市場へ。

(つづく)

2時間ほど前に帰宅したばかりで、内容に手落ちがありそうです。次回補います。

A short trip to west coast of Izu

10月26日から親戚のお祝い事で名古屋に行ったついでに、西伊豆を回ってきました。といっても伊豆は1泊2日だったから、ほとんど新幹線やバスに乗っていたことになる。

日本の主要4島はほとんど回ったが、鉄道のない半島部は抜けている。伊豆半島もその一つで、東側には伊豆急行が走っているから行ったことがあるが、西側は未訪問地帯。だから行ってみた。使った切符は名古屋からの「こだま&伊豆フリーきっぷ」というもの。新幹線で三島か熱海を出入り口として伊豆半島の交通機関がだいたい使えるというもの。21,410円だったが十分に使えるかどうか分からぬまま購入。

1 こだま&伊豆フリーきっぷ

Tickets to Izu Peninsula

朝の新幹線で三島へ。天候は曇りで、富士山は上半分が見えない。三島では新幹線からの乗り換えに時間がかかったが東海道線でちょっと戻って沼津着。沼津から沼津港にバスを利用する。

2 沼津駅前の蒸気機関車モニュメント

A monument of steam locomotive at Numazu Station

予定していた循環バスではないコースのバスであったが、沼津港魚市場に到着。もちろんフリーパスが使えた。最初の目的は、ここに昔あった貨物線「蛇松線」(じゃまつせん)の遺構を歩くこと。さっそく千本港町の交差点に残されたレールを見つけた。

3 「蛇松線」レール

Rail of abandoned Jamatsu line

南を見ると港に向かって行き止まりだから、ここから北に向って沼津駅方面にたどることにした。レールは舗装道路に埋め込んだようになっていて、住宅地の間にかなり残っている。踏切跡も見える。

蛇松線は東海道本線の建設工事の資材を港から運搬するために、明治20年に設置された2.7kmの貨物線。もちろんその当時の「東海道本線」だから、沼津から東は現在の御殿場線である。1974年まで海産物の運搬などに使用されていたという。

4 踏切痕跡?

Remnant of road cross

途中の公園で線路が途切れる。ここからもう1本南東に向かってカーブして狩野川の方向に向く線があったはず。こちらの方はレールが撤去され、緑道として緩く曲がった痕跡が続く。

5 線路跡の緑道。左にカーブするのが緑道。右の駐車の右にあるガードレールの下に、魚市場に向かう線のレールが見える。

Remnant of space for two branches

堤防の手前で終わりとなって、車輪と腕木式信号のモニュメントがある。

6 腕木式信号

Monument of an old signal

堤防に上ると狩野川の「港大橋」が目の前。二つ目の目的地である。

日本の一級河川は109ある。これまでにほとんどを渡ったのだが、狩野川だけは渡ったことが無かった。これを渡って一級河川全制覇。

7 狩野川港大橋

Kanogawa bridge

制覇したといっても、青森県の高瀬川にはちょっと問題があって、河口付近では渡っておらず、小川原湖より上流でしかお目にかかっていない「悪い制覇」。狩野川は、港大橋よりも下流に橋が無いから、最もよい制覇である。河口から数えて10番目よりも上流の橋しか渡っていない一級河川が3本あって、静岡県の菊川、長崎県の本明川、福井県の北川 である。9番目というのも4本ある。「狩野川だけが未制覇」という状態になったのは2004年4月に愛媛県の重信川と肱川を渡った時だから、久しぶりの進展。

港大橋を渡ってから魚市場へ。

(つづく)

2時間ほど前に帰宅したばかりで、内容に手落ちがありそうです。次回補います。