平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」

かさぶた日録

爺さんの冗談は通じない

落ち葉ふり敷く、静岡城北公園

一週間前、ケヤキの落ち葉である

18日、S医院に、夫婦して定期受診。インフルエンザワクチンを接種してもらう。看護師さんに「痛くないように打ってね」と注文。ちょっとした冗談なのだが、「ちょっとちくっとしますが、ごめんなさいね」真面目に答える。この年になって子供みたいと思ったか。冗談には、たとえば、「ごめんなさいね、私の注射は特別痛いので」とか、「痛くない注射はありません、よしますか」とか、冗談で返してもらいたい。爺さんの冗談は通じない。

もう一つ。郵便局の窓口に、「これでよいですか」と切手を貼った封書をだす。秤に載せて、「大丈夫ですよ」と、にこやかに答える。本当は料金の値上げをちょっと皮肉ったのだが、そんなことも判断が出来なくなった爺さんとでも思ったのであろうか。

****************************

11月13日 午後、まきのはら塾「古文書解読を楽しむ」講座。

11月14日 午後、掛川古文書講座受講。

11月15日 午後、駿河古文書会出席。

11月16日 午前、金谷宿大学「古文書に親しむ(初心者)」講座。

午後、金谷宿大学「古文書に親しむ(経験者)」講座。

午後、金谷宿大学「古文書に親しむ(経験者)」講座。

11月18日 午前、斎藤医院、夫婦で定期受診、インフルエンザワクチン接種。

11月20日 午後、金谷郷土史研究会出席。

****************************

読書:「きりきり舞い」 諸田玲子 著

読書:「雷神の鉄槌 人情同心神鳴り源蔵」 小杉健治 著

読書:「夕立ち 橋廻り同心平七郎控」 藤原緋沙子 著

読書:「春風譜 風の市兵衛 弐 31」 辻堂魁 著

読書:「浪人若さま新見左近 江戸城の闇」 佐々木裕一 著

読書:「珈琲屋の人々 遠まわりの純情」 池永陽 著

読書:「かわうその祭り」 出久根達郎 著

読書:「母子草 風の市兵衛 弐 32」 辻堂魁 著

読書:「仇討ち 隠密船頭 12」 稲葉稔 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

金次郎少年は何を読んでいた?

駿河古文書会見学会

大日本報徳社前

しばらくぶりのブログ。この頃、読書が進む。小難しい本はご勘弁。もっぱら時代小説ばかり読んでいる。前回から18冊。今年は一年で270冊くらいになるだろう。

11月6日、駿河古文書会で、掛川の大日本報徳社に見学に行ってきた。何度目かであるが、新しいことを色々知った。子供の金次郎が薪を背負って本を読みながら歩く姿、おなじみの像であるが、覗くと本に文字が書かれている。これは、中国の四書の一つ『大学』の一節だという。但し、実際の金次郎少年は、算用の本だったようだと聞いた。なるほど、それの方が信憑性がある。

国の重要文化財の大講堂には600人の人が入ったという。過去の興隆が知れるところだが、今はひっそりとしている。合併に次ぐ合併で、企業は大きくなったけれども、金儲けしか頭にない経営陣は、日本企業の強みであった、報徳の思想のいう「道徳と経済の調和」など、まったく理解しないのであろう。びっくりするような大会社の、検査結果の改ざんなどが相次いで発覚して、日本の企業はどうなってしまったのだろうと、首を傾げる事件が頻発している。

今こそ、日本の経営人は報徳思想を見直す時ではないかと思う。

****************************

11月1日 午後、駿河古文書会出席。

11月2日 午後、県立図書館「万留帳の世界」受講。

11月6日 午前、駿河古文書見学会(掛川、大日本報徳社など)。

11月8日 午後、県立中央図書館に行く。

11月9日 午後、「駿遠の考古学と歴史」講座受講。

****************************

読書:「碁石金 日暮左近事件控 19」 藤井邦夫 著

読書:「昨日への誓い 警視庁総合支援課 3」 堂場瞬一 著

読書:「火の華 橋廻り同心平七郎控」 藤原緋沙子 著

読書:「福の神 大江戸閻魔帳 六」 藤井邦夫 著

読書:「寒月に立つ 風の市兵衛 弐 29」 辻堂魁 著

読書:「世継ぎの謀略 人情同心神鳴り源蔵」 小杉健治 著

読書:「南町奉行と逢魔ヶ刻 耳袋秘帖」 風野真知雄 著

読書:「白鳥とコウモリ 上」 東野圭吾 著

読書:「レッドゾーン」 夏川草介 著

読書:「白鳥とコウモリ 下」 東野圭吾 著

読書:「雪舞い 橋廻り同心平七郎控」 藤原緋沙子 著

読書:「野暮天 大江戸閻魔帳 七」 藤井邦夫 著

読書:「斬雪 風の市兵衛 弐 30」 辻堂魁 著

読書:「思えばたくさん呑んできた」 椎名誠 著

読書:「妖刀鬼斬り正宗 人情同心神鳴り源蔵」 小杉健治 著

読書:「裏切り 隠密船頭 11」 稲葉稔 著

読書:「仇討ち異聞 大江戸閻魔帳 八」 藤井邦夫 著

読書:「十字路の探偵」 吉田篤弘 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

父母の御年忌で帰郷する

父母の御年忌、お寺の祭壇

親父の卒塔婆には「南無阿弥陀仏為崇譽経蔵正憲居士二十七回忌」

お袋の卒塔婆には「南無阿弥陀仏為詠譽明潔祥雲大姉十三回忌」

とある

なかなか戒名は覚えられない

これが最後の法事だろうと、夫婦して、息子に運転を頼み、出掛けた。

菩提寺の来迎寺は町でも有数の歴史あるお寺である。何度か来ているが、御本尊様を近くで拝んだことがなかったので、法要のあと、住職にそばに寄って拝んでもよいかと聞くと、わざわざ直下まで案内して、由来を説明して頂いた。

秀吉の但馬攻めの時、秀吉家臣、宮部善祥坊(継潤)は一時、但馬豊岡城主として2万石を有した。その折り、同道していた浄土宗の僧が城近くに開創したのが、この来迎寺である。御本尊の阿弥陀如来像は、その後、外のお寺から遷られたものという。脇侍として、左に勢至菩薩、右に観音菩薩が控える。阿弥陀如来の印は指を丸める印だから、外の仏様とは区別できる。服装や頭部などでは彫師によりさまざまで区別できない。

御本尊の御顔は慈悲に満ちて、江戸時代初期の作ではないかと思った。説明を聞くうちに皆んなは脇の墓地に向かっていたので追いつく。

お墓では、お参りの方法も説明があった。上げる御線香は一本でよい。水はお墓の文字の刻んである所に上からたっぷりと掛けるなど、この年まで知らずに来たことである。

やはり葬儀や法要はお寺で行うに限る。

****************************

10月9日 午後、まきのはら塾「古文書解読を楽しむ」講座。

10月12日 午後、「駿遠の考古学と歴史」講座受講。

10月13日~14日 帰郷。親父27回忌、お袋13回忌、御年忌。

10月18日 午後、駿河古文書会出席。

10月19日 午前、金谷宿大学「古文書に親しむ(初心者)」講座。

午後、金谷宿大学「古文書に親しむ(経験者)」講座。

****************************

読書:「武士の流儀 10」 稲葉稔 著

読書:「幽霊の春 新若さま同心徳川竜之助 8」 風野真知雄 著

読書:「逃亡 独り身同心 六」 小杉健治 著

読書:「永代橋 隅田川御用日記(二)」 藤原緋沙子 著

読書:「決心 独り身同心 七」 小杉健治 著

読書:「乱れ雲 風の市兵衛 弐 28」 辻堂魁 著

読書:「渡世人 大江戸閻魔帳 三」 藤井邦夫 著

読書:「恋椿 橋廻り同心平七郎控」 藤原緋沙子 著

読書:「スピノザの診察室」 夏川草介 著

読書:「笑う女 大江戸閻魔帳 四」 藤井邦夫 著

読書:「罰当り 大江戸閻魔帳 五」 藤井邦夫 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ヒガンバナは季節を忘れない

家の脇、土手のヒガンバナ

一昨日、静岡へ出かけるに、車載の温度計は38度

静岡までほぼ変わらなかった

当地では今年一番の暑さだったに違いない

今日はやや温度は下がったが

ヒガンバナは季節を忘れずに花を咲かせた

それでも一週間ほどずれたと誰かいう

何を感じて花を咲かせるのだろう

****************************

9月12日 午後、掛川図書館「古文書講座」受講 。

9月14日 午後、「駿遠の考古学と歴史」講座受講。

9月18日 午後、金谷郷土史研究会出席。

9月19日 午後、掛川図書館「文学講座」受講 。

9月20日 午後、駿河古文書会出席。

9月21日 午前、金谷宿大学「古文書に親しむ(初心者)」講座。

午後、金谷宿大学「古文書に親しむ(経験者)」講座。

****************************

読書:「それでも世界は回っている 3」 吉田篤弘 著

読書:「わるじい義剣帖 3 うらめしや」 風野真知雄 著

読書:「擬宝珠のある橋 髪結い伊三次捕物余話」 宇江佐真理 著

読書:「鳴き砂 隅田川御用帳(十五)」 藤原緋沙子 著

読書:「縁談 独り身同心 一」 小杉健治 著

読書:「薄闇の唄 新若さま同心徳川竜之助 5」 風野真知雄 著

読書:「浪人奉行 十五ノ巻」 稲葉稔 著

読書:「破談 独り身同心 二」 小杉健治 著

読書:「希みの文 風の市兵衛 弐 26」 辻堂魁 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

酷暑が戻ってきて

植えた記憶もないのに

白のサルスベリのそばに

赤のサルスベリが花をつけていた

これで紅白そろい踏みになる

酷暑が戻ってきて、寝込むほどではないが、酷暑疲れか。読書をセイブし、睡眠時間を増やす。寝室に使っている和室にはクーラーがない。夜も30℃を下回らないので、となりの部屋のクーラーを廻し、扇風機で冷気を取り込む。28℃になればクーラーを切り、枕元にサーキュレーターを回して休む。一度、29℃台に戻るが、朝には28℃に戻っている。ややこしいが、もうしばらくの辛抱である。

****************************

9月3日 午前・午後、島田博物館 山田家文書コピー終わる 。

9月6日 午後、駿河古文書会。

「紙魚」原稿提出。「大井川『天正の瀬替え』と瀧家文書」

9月6日 夜、金谷宿大学 教授会。発表会と次年度の申請。

9月11日 午後、まきのはら塾「古文書解読を楽しむ」講座。

****************************

読書:「川崎警察 下流域」 香納諒一 著

読書:「竃河岸 髪結い伊三次捕物余話」 宇江佐真理 著

読書:「さくら道 隅田川御用帳(十三)」 藤原緋沙子 著

読書:「旅立ち佐平次 三人佐平次捕物帳」 小杉健治著

読書:「それでも世界は回っている 1」 吉田篤弘 著

読書:「日の名残り 隅田川御用帳(十四)」 藤原緋沙子 著

読書:「鷹の飛翔」 堂場瞬一 著

読書:「古馴染 新・知らぬが半兵衛手控帖 22」 藤井邦夫 著

読書:「それでも世界は回っている 2」 吉田篤弘 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

台風十号、気団のいじめに遭うか

台風の雨で、後れていた庭のサルスベリも

花を咲かせた(8月24日)

台風十号の雨が一週間続いている。迷走を続けた台風十号も、そろそろ熱帯低気圧になって消えて行くのだろう。この間、酷暑も和らいで、過ごしやすい日々だった。これで再び酷暑が戻ってくるのだろうか。

それにしても台風十号、海水温の高い南の海を、急速に発達しながら、さっそうと日本へ向かってきた。しかし強い気団や迷走の気流に阻まれて、うろうろするうちに、勢力を弱めて今に至る。まるで、はりきり坊主がいじめを受けているようにみえた。

お陰で、台風から遠かった当地までも、毎日、断続的な雨。ゴロピカ交じりで、降り出すと狂ったような瀧の雨である。台風十号、遠いところでうっぷん晴らしかと思った。

幸い当地は水害などの被害の声も聞かないが、えらい迷惑なことである。

****************************

8月21日 午後、金谷郷土史研究会「瀬替えと瀧文書」と題して、

二時間弱、「瀧文書」について話す。

8月31日 講演会「伊佐新次郎の生涯」講師浅井保秀氏、掛川中央図書館

****************************

読書:「川崎警察 真昼闇」 香納諒一 著

読書:「昨日のまこと、今日のうそ 髪結い伊三次捕物余話」 宇江佐真理 著

読書:「女衒の闇断ち 人情同心神鳴り源蔵」 小杉健治 著

読書:「雪見船 隅田川御用帳(十一)」 藤原緋沙子 著

読書:「兄弟の絆 三人佐平次捕物帳」 小杉健治著

読書:「金貸し 新・知らぬが半兵衛手控帖 21」 藤井邦夫 著

読書:「きらん風月」 永井紗耶子 著

読書:「剣侠の人 剣客太平記」 岡本さとる 著

読書:「鹿鳴の声 隅田川御用帳(十二)」 藤原緋沙子 著

読書:「奥義花影 ひなげし雨竜剣 4」 坂岡真 著

読書:「朋輩殺し 人情同心神鳴り源蔵 」 小杉健治 著

読書:「夢追い門出 三人佐平次捕物帳」 小杉健治 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

若く見える、けど、惚けたか

8月16日夕方、台風模様の黒雲が東へ移り

黒雲を背景に虹が立った

女房は「大きな虹」と発声したが、

虹に大小の表現はどうだろう

酷暑の日々が続いている。一日冷房の部屋で、何時まで過ごせばよいのだろう。古文書解読の日々にも、やゝ飽きと疲れを感じる。講座で受講生に、今まで、数年講座を開講してきたが、体調不良で休講したことは一度もないと自慢した。この年齢では稀有の事と、喜ばねばならないのだろう。あと何年続けられるかとも思うが、出来るまでやって、出来なくなったら終わればよいと、気にしないことにしている。年齢を聞いて、「先生はもっと若く見える」と喜ばせてくれる受講生もいる。

金谷の初心者講座、一紙文書の課題を始めたところ、「先生、この文書は4月に読んだ」と指摘を受けた。少し時間が空いて、どこまで進めたか忘れ、前回受講者の一人に確認したつもりだったが、ついに惚けたか。急遽、「大井河源記」に切り替えた。「大井河源記」は帰りで、梅地(接阻峡)まで戻って来た。今年度中には終われるだろう。

年寄りの日々は色々である。

****************************

8月10日 午後、「駿遠の考古学と歴史」講座、受講。

8月11日 午後、名古屋のかなくん母子帰郷。

8月14日 午後、まきのはら塾「古文書解読を楽しむ」講座。

同午後、かなくん母子、名古屋に帰る。

8月16日 台風七号、房総沖を北東へ進む。

同午後、駿河古文書会出席。 中止を心配するも、静岡に風雨なし。

8月17日 午前、金谷宿大学「古文書に親しむ(初心者)」講座。

午後、金谷宿大学「古文書に親しむ(経験者)」講座。

****************************

読書:「黄金観音 人情同心神鳴り源蔵」 小杉健治 著

読書:「名もなき日々を 髪結い伊三次捕物余話」 宇江佐真理 著

読書:「刺客潮まねき ひなげし雨竜剣 3」 坂岡真 著

読書:「風蘭 隅田川御用帳(十)」 藤原緋沙子 著

読書:「紅い垂壁 南アルプス山岳救助隊K-9」 樋口明雄 著

読書:「大仕合 剣客太平記」 岡本さとる 著

読書:「天満橋まで 風の市兵衛 弐 25」 辻堂魁 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

地震と変な夢と地震と

大花火はテレビで見るに限る

8月2日 「長岡まつり大花火大会」

今朝、起きがけに夢を見た。100人ほどを引き連れた、社員旅行(?)で、夕方、とあるホテルに入った。ところが、このホテルにはトイレがなかった。外へ出て、民家のトイレを借りねばならないという。どうしてこんなホテルを選んだと思ったが、選定に自分も絡んでいた。勿論そんな話は聞いていない。ホテルを出ると貧民窟の真っただ中、やっとの思いで共同トイレを借りて、ホテルに戻る。その後ホテルであれやこれやの大騒動があって、目が覚めた。

どうやら、昨夜の南海トラフ地震の臨時情報が頭に残っていたようだ。情報はあっても、一体どうすれよいのか、身の置きどころがないイメージが似ているように思った。

夕方、パリオリンピックの男子ボルダリングを見ていた所、テレビに緊急地震情報が出た。震源地は神奈川県西部。近いと、身構えて待つが、震れは感じなかった。テレビでは、当地方の震度は2と報道していたけれども、当地は旧大井川の河原で、今までもこの程度の震度では、ほとんど震れを感じることがない。この地震は、南海トラフ地震とは無関係だと聞いた。

****************************

酷暑に冷房の中で、古文書解読作業とパリオリンピック漬けの日々。

8月2日 午後、駿河古文書会

8月8日 午後、掛川古文書講座

8月8日 夕方、日向灘を震源とするマグニチュード7.1地震。最大震度6弱。

その後、南海トラフ地震の臨時情報が初めて発令された。

8月9日 夜、神奈川県西部を震源とするマグニチュード5.3地震。

最大震度は5弱。

****************************

読書:「心に吹く風 髪結い伊三次捕物余話」 宇江佐真理 著

読書:「秘剣横雲 ひなげし雨竜剣 2」 坂岡真 著

読書:「十番勝負 剣客太平記」 岡本さとる 著

読書:「明日のことは知らず 髪結い伊三次捕物余話」 宇江佐真理 著

読書:「紅椿 隅田川御用帳(九)」 藤原緋沙子 著

読書:「縁の川 風の市兵衛 弐 24」 辻堂魁 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

パリオリンピックが始まった

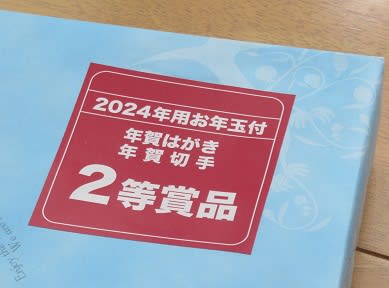

お年玉年賀はがき二等の賞品届く

当たる確率を考えると、おそらく

最初で最後の慶事であろう。

パリオリンピックが始まった。開会式は26日、日本では27日の未明であった。半分ほど見ていたが、ダウン。パリと日本では時間が真逆で、付き合っておれないと、あきらめ、結果の分かった競技を翌日見ることにした。勝ちが分かっているものだけを見る。これは気持ちが楽でよい。女子サッカーブラジル戦、どこで逆転するのかと見ていたが、実に後半のアディショナルタイムに2点取って逆転勝利した。待ちくたびれるが、ハラハラがなくてよい。

今日現在、金メダルは七個、どこの国より多い。いずれ大国に抜かれるだろうが、選手たちの頑張りがうれしい。

****************************

7月24日 午前・午後、島田博物館 山田家文書コピー もう一日要するか。

7月26日 日本では27日未明、パリオリンピック開会式

****************************

読書:「春雷 隅田川御用帳(七)」 藤原緋沙子 著

読書:「銀花 風の市兵衛 弐 23」 辻堂魁 著

読書:「今日を刻む時計 髪結い伊三次捕物余話」 宇江佐真理 著

読書:「料亭駕籠は江戸の駅弁 魔食味見方同心 2」 風野真知雄 著

読書:「暗殺剣 剣客太平記」 岡本さとる 著

読書:「夏の霧 隅田川御用帳(八)」 藤原緋沙子 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

やっぱり銃か

庭のオニユリ

トランプが撃たれた。銃社会のアメリカでは、やっぱり銃になってしまうのか。

戻り梅雨で涼しくなったのもつかの間、暑さが戻って来た。

「坐漁荘」は昔から今まで「ざぎょそう」で、「ざぎょうそう」とは呼んだことも、呼ばれたこともない。そんな記述があれば、それは間違いである。

歴史講座の曽根氏が詳しい人に確認してくれたところ、そんな回答であった。

中国の故事来歴から「坐漁(ざぎょ)」と公望が自ら命名したもので、「ざぎょう」と呼ぶのは失礼であるとのこと。「ざぎょ」が正しい読み方なる事は、承知の上であったが、庶民が親しむ中で呼びやすい「ざぎょう」の呼び方が始まったのだと思う。その辺りのことを知りたかったのだが、‥‥

****************************

7月10日 午後、まきのはら塾「古文書解読を楽しむ」講座。

7月11日 午後、掛川古文書講座受講。

7月13日 午後、「駿遠考の古学と歴史」講座受講

****************************

駄々句

被告人とぼけ老人の戦い、天の声はないのか

78年の慣れ、座して大小区別出来ず

続く事故は、綱紀の乱れからだった

自信なきものほど吠える

「サヨナラ」は歓喜の声と共に

銃は天の声にはならない

****************************

読書:「南町奉行と酒呑童子 耳袋秘帖」 風野真知雄 著

読書:「雨を見たか 髪結い伊三次捕物余話」 宇江佐真理 著

読書:「修羅の契り 風の市兵衛 弐 22」 辻堂魁 著

読書:「冬桜 隅田川御用帳(六)」 藤原緋沙子 著

読書:「帰郷 鬼役 三十四」 坂岡真 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |