最近はアオメエソ(通称めひかり)がスーパーに並ぶ季節になりました。この間つくば市のとあるスーパーでパック詰めのものを発見。購入しようと思い、手にとってみると、すごいものが。

明らかにアオメエソ以外の魚が入っていました。もちろん購入。

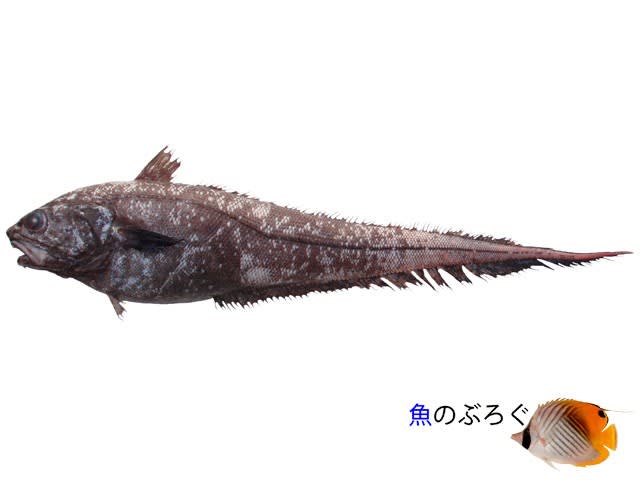

調べてみるとスジダラと判明。スジダラはソコダラ科としては小型種で全長20cmほどになりますが、この個体は11cmほどと小型の個体。残念ながら食用にはしませんでしたが、アオメエソのパックの中にはたまにこのような面白い魚が入っていたりしますので、ぜひともチェックを!

最近はアオメエソ(通称めひかり)がスーパーに並ぶ季節になりました。この間つくば市のとあるスーパーでパック詰めのものを発見。購入しようと思い、手にとってみると、すごいものが。

明らかにアオメエソ以外の魚が入っていました。もちろん購入。

調べてみるとスジダラと判明。スジダラはソコダラ科としては小型種で全長20cmほどになりますが、この個体は11cmほどと小型の個体。残念ながら食用にはしませんでしたが、アオメエソのパックの中にはたまにこのような面白い魚が入っていたりしますので、ぜひともチェックを!

羅臼シリーズ最終回はゲンゲ科のハナゲンゲ。

前回はモザイクをかけた写真を紹介してみたら結局小さいサイズの画像ではモザイクがあってもなくてもあまり見た目は変わらず。茶色でずんぐりとした体が特徴の種類。前にぶろぐで紹介したことがあるアゴゲンゲと同じ仲間。あの時はアゴゲンゲ属と書いていたが、現在この属のものはマユガジ属に含められているようだ。

マユガジ属は本種のように以前は別属に含められていたものを含むと24種もいて、模様などで区別できる種類もいるが、各部を実際に見て、あるいは自分で触れてみないと同定できない種も多い。それも本で知識を得るだけではだめで、実際に魚を見てみないと、同定をすることは難しいのだ。書を見ながら、本物を触って、はじめてその魚を知ることができる。

魚類検索を見た限りでは、ハナゲンゲは口蓋骨に歯がないことがほかのマユガジ属のゲンゲと違うようだ。実際に手で触れてみると確かに歯のようなものがない。解頭してみてもやはり歯のようなものは顎にしかない。

同じ仲間のアゴゲンゲとの違いは、やはり背鰭の白っぽい模様であろうか。4つ前後の大きな白色斑があるところがアゴゲンゲとは異なっている。

並べてみるとこんな感じ。上がアゴゲンゲ、下がハナゲンゲ。分布域はアゴゲンゲが北海道オホーツク海および日本海岸から島根県まで(国外では釜山まで)分布するのに対しハナゲンゲは北海道を含むオホーツク海からのみ得られる種であるという。生息域はどちらも深海である。

大きさは魚類検索によるとどちらも全長500mmほどということであった。今回の個体は470mmの雌で卵を持っていた。卵は大きく、以前食したものの中ではハタハタの卵に似た感じであった。ゲンゲの仲間は最近はカジカの仲間と近い関係にあるとされている。最近はハタハタもカジカ亜目の中に含められるなどしているが、この食感が似た感じはそういうことによるものなのかはわからない。

身はぶつ切りにして汁物。黒い地色に白色斑が散らばる様子は熱帯域に住むウツボの仲間を思わせる。とても北海道の先っぽのオホーツク海沿岸にいる種類とは思えない。

これが本当に美味である。

最後になりましたがこの個体を送ってくれた坂口太一氏には本当に感謝です。

「羅臼の珍しい魚」シリーズは全3回です。今回は2回目。羅臼から3種の魚が来たので3回に分けて表示。

今回の登場は深海性のニュウドウカジカさん。カジカという名前がついていますが、カジカ亜目ではあるものの、カジカ科ではなく、ウラナイカジカ科の魚です。

ニュウドウカジカは英国の「Ugly Animal Preservation Society」(訳:醜い生物保存協会)というところが発表した「世界で最も醜い生物」の1位に輝いた「ブロブフィッシュ」(ホテイカジカ、もしくはトサカジカ)の近縁種で、正確には別種。でも顔は本当にそっくり。でも醜いというよりは、むしろかわいい気もします。顔の中央部の肉も垂れていてかわいい。

身は厚い。いつものように鰭に針を刺してたてて、体側から撮影する、というのはもうあきらめた。ニュウドウカジカの「おはだ」はすべすべしていて鱗はない感じ。体には小さな白い皮弁がある。この個体は全長670mm、標準体長555mm、魚体重6160gという、かなり大きな個体であった。

下顎先端には二つの感覚孔がある。この特徴から近縁種のトサカジカと区別することができる。トサカジカも体長500mmを超える巨大種で、下顎先端の感覚孔はひとつであることによりニュウドウカジカと見分けられる。

腹鰭は小さく、申し訳程度にあるのみ。

体側には側線があることでクマノカジカと見分けられる。ただし側線は小さな孔状でありわかりにくい。またクマノカジカは頭部に皮弁がないようだ。ちなみにトサカジカとクマノカジカは本種とは分布がやや異なる。標準和名を見ればわかるようにトサカジカは日本では土佐湾沖の深海、クマノカジカは熊野灘や土佐湾、相模湾に分布し、本種の分布域は日本では茨城県以北。世界では北太平洋に分布し、東シナ海の大陸縁辺~北はベーリング海、東はサンディエゴのほうまで見ることができるらしい。いずれの種も深海性でトサカジカは水深945m以深、クマノカジカは500~1000mほど、本種は400~2000mほどの場所でみることができる。これほど深いと、採集の方法は限られてしまう。だからなかなか見られず、見てみたいと思う心が出てくるのだろう。

さて、このニュウドウカジカを食するのだが、こまったことに姿や顔の写真はインターネットで探せば色々と出てくるものの、肝心の食味について、あるいは食べられるかの情報は出てこない。「市場魚介類図鑑」でも近縁種のガンコやアカドンコを食したレビューは出てきたものの、このニュウドウカジカを食した話は出てこない。さばいてみると、肉質はアンコウに似ている。内臓などはフグ類にも似た雰囲気がある。

身は唐揚げ。大きくぶつ切りにして油で揚げるのだが、味はアンコウによく似ており、食感はアンコウそのもの。アンコウとして居酒屋においてもばれないかもしれない。肝臓は煮たら美味でやはりアンコウの肝のような感じ。卵巣もありこれも煮てみたがうまみは少ない感じ。

こちらは胃袋。よく洗って茹でたあと切る。これは食感がたのしい。このほかアラも煮たがこれも大変美味であった。

先月の終わり。北海道は羅臼から珍しい魚が届きました。羅臼というのはどこかというと...

頭鰭のところ、赤い「丸」がついているところです。北海道は世界遺産の知床のほか、水産物も有名でコンブやサケ、タラなどが漁獲されるのです。今回は羅臼に在住しているお友達から素晴らしい魚をおくっていただきました。

ソコダラ科・ホカケダラ属のムネダラ。ソコダラの仲間では大きくなるもので1.8mを超えるとか。生息地はほかのソコダラと同じく深海ですが、この種は水深140mの場所でも見られるとのこと。ホカケダラの仲間にはシンカイヨロイダラという種も含まれるが、この種はなんと水深6900mをこえる深海底からも採集されているそうだ。このムネダラも深い場所では3000mを超える水深でも見られるらしい。

ムネダラが含まれる属についてはいろいろ言われている。最近はムネダラ属の学名にAlbatrossiaという属学名が採用されることがあるが、中坊・甲斐(2013)によれば、本種の帰属については詳しい検討がなされておらず、現状はホカケダラ属としておくべきであろう。

同じソコダラ科のトウジンは、スズキやオオクチバスなどの釣りのときに使用する、俗にいう「バスもち」なる持ち方でもつことができたが、本種の大型個体ではそれができない。これをやっていたら、手をけがしてしまったのだ。それほど鋭い歯をもっている。ソコダラの仲間はほかのタラの仲間同様に海底の生物を色々捕食する。ちなみにこの歯は上顎が2列、下顎が1列であり、上下とも2列である同じ属のヒモダラと区別することができる。下顎には小さいがひげがある。

ムネダラは北海道の羅臼だけにすんでいる種類ではない。房総半島~北海道の太平洋岸の深海にも生息していて、深海のメヌケなどを釣るときにはたまにかかってくるようだ。水中での色彩は不明だが釣りあげてしばらくしたときの体の色は灰色。しかしながら、一度冷凍してしまうと写真のように茶色に変色してしまうのかもしれない。この個体は冷凍の状態で送られてきたのである。

ムネダラはたしかに深海の釣りでは「外道」扱いされ、人気がある魚とはいえない。しかしながら最近の「深海魚ブーム」でこのような深場の魚にもライトがあたるようになった。底曳網が盛んな地域では古くから食べられてきたものだが、それもいまや全国区。ブームにのるというのははやりものに乗っかるような気もして微妙なとこだけれど、これまで捨てられていた魚に光が当たるのはよいことといえるかもしれない。

ホイル焼き。今回のムネダラは、かなり水分が多く身からかなりの水が出てきた。これがムネダラの身の特徴なのか、それともこの個体は偶然そうだったのかは不明。水っぽくはあったのだが、やわらかくて美味であった。

肝臓。つぶしていないものとつぶしたものの2タイプ。肝の味はかなり濃厚。

こちらは胃袋と生殖腺。これは酢の物にして食べる。

最後は汁物。身は白身で美味しいものであった。先日鍋に入れていたほかの魚からもよい出汁がとれた。

ちょっとばかり忙しく、ぶろぐを更新していませんでした。

さて、この間食したのがこの「ギンハダカ」という深海魚です。

ギンハダカはワニトカゲギス目・ギンハダカ科の深海魚。深海魚といってもずっと深海にいるのではなく、餌を追いかけて中~深層を遊泳するタイプ。体には発光器がずらりと並ぶ。今回は全長25cmほどと大きめの個体。大きなハダカイワシのようにも見える。しかしながらハダカイワシとは「目」の単位で別の魚(ハダカイワシはハダカイワシ目)。

ギンハダカ属の魚は日本には3種が分布。タマブキイワシ、リュウグウハダカ、そしてギンハダカ。タマブキイワシは本種によく似ているのだが、発光器の位置がやや違う。もう1種のリュウグウハダカとは、鰓耙数や頭部の大きさによって区別できる。ギンハダカはリュウグウハダカよりもやや頭部が大きいよう。

第1鰓弓の鰓耙数は15~17とやや少ないのも本種の特徴。リュウグウハダカは18~19とやや多め。

ギンハダカは底曳網漁業ではたまに漁獲されることがあるよう。しかし残念ながら網にかかってもほとんど利用されないようだ。今回はそんなギンハダカを食してみることに。

ギンハダカの一夜干し。周りに見えている小ぶりの魚は以前このぶろぐでもご紹介したヒウチダイとハゲヤセムツ。これらを食してみるのだが本当に美味しい。この3種で順位をつけるならギンハダカ→ハゲヤセムツ→ヒウチダイの順番だろうか。ハゲヤセムツは最近はスーパーでも加工品を見かけるようになった。頭だけ落として干してあるよう。スーパーで販売されているものの産地は三陸産とのことであった。ギンハダカの一夜干しは骨と身が離れ食べやすい。またよく脂がのっている。この仲間はマグロなどの胃内からよく採集されていて、このような大型魚を通じて、人間も間接的にこれらの魚と接している。残念ながらギンハダカを入手するには底曳網を頼るしかないようだが、興味がある方はぜひ底曳網の業者に問合せしてみて頂きたいと思う。