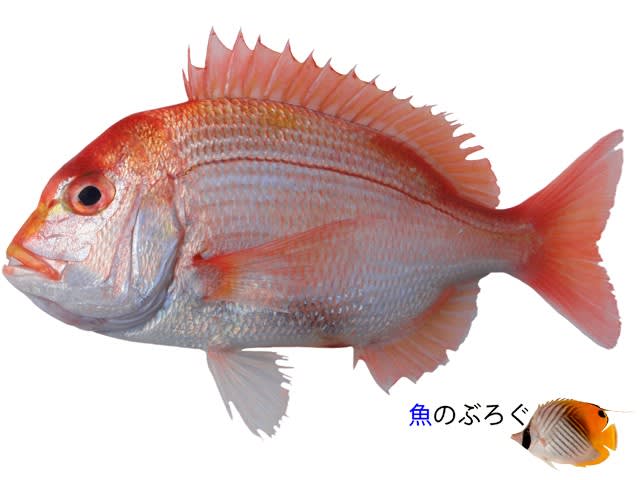

今年に入って、初めて購入した魚がこちら。タイ科・キダイ属のキビレアカレンコ。本種は小笠原諸島、琉球列島、沖縄トラフ、台湾からフィリピンにかけて分布している種である。

椎名さんがキビレアカレンコを入手したのは今回が初めてではなく、通算3回目である。しかしながら過去2回は冷凍であったり、標本にしたりしていたので、なんだかんだいっても新鮮な個体をじっくり観察できるのは今回が初めてだったりする。

キビレアカレンコはその存在自体は古くから知られていたが、新種として記載されたのは2007年と比較的新しいものである。新種記載論文は国立科学博物館の「New Fishes of Japan : Part 1」と銘打たれ大々的に発表されたものであり、とくにハゼ科のなんやかんやの種が新種記載された。ほかタビラ類の新亜種記載であったり、リュウキュウヘビゲンゲなんかもこのNFOJ1によって記載されたものであった。これは2008年、2009年、2011年、2012年も続き、多量な魚の新種(ないし新属・新亜種)が記載された。何気にゴンズイやオキナワキチヌ(NFOJ2)、ワニゴチ(NFOJ3)なんかもこのシリーズで新種記載された。もちろん、膨大なお金を費やしたのであろうが、それでもフリーで論文をダウンロードできるのでありがたい限りである。

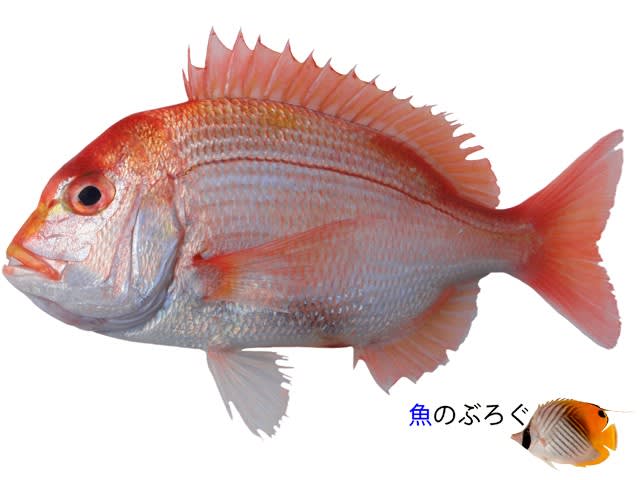

キダイ

さて、日本産のキダイ属は2種が知られている。もう1種はキダイで、これは青森県、山形県および福島県~九州南岸、種子島・屋久島までの日本海・太平洋・東シナ海沿岸に分布するが、琉球列島には生息していない。つまり九州以北のキダイと、琉球列島および小笠原諸島のキビレアカレンコという具合で、明確に分けられているようである。

キダイの背部。黄色斑が薄らではあるが存在する

キビレアカレンコの背部。黄色斑はない

この2種を見分けるのは(慣れれば)難しくない。キダイでは体側の背部に薄い黄色斑が出るが、キビレアカレンコではでない。また背鰭の色も異なり、キダイでは赤みを帯びた色彩で、キビレアカレンコは明らかに黄色っぽい。なお「日本産魚類検索第三版」においては、「背鰭と臀鰭では色が濃い」とあるが、この個体も臀鰭の色は特に濃いわけではなかった。実際に原記載論文の中にも「臀鰭の鰭条は基部に沿って一様に赤みがかかった黄色で、ほかは透明」とある。この個体もうっすら赤みがある程度である。

なお、従来は明らかに臀鰭の色が濃いキビレアカレンコを入手している。多くの図鑑でも掲載されているのはこのタイプである。しかしどうも大型個体ではこの臀鰭の色彩が薄れてしまう傾向にあるようである。全長30cmを超えるようなものは、そうなるのかもしれないが、30cmをこえるようなものでも、臀鰭が明らかに美しい発色を示すものがおり、必ずしも成魚は薄くなるというわけでもないようである。

キビレアカレンコの体を傾けて写真を撮影するとこのような模様が現れる。青白い縦線が非常に美しい。一方体側の後背部の模様は縦線ではなく、斑点のようになっている。ヒレコダイみたいな模様である。格好いい。

さて、キダイといえば煮つけや焼き物でも美味しい魚なのだが今回は大きいのが2匹も手に入ったのでお刺身に。かなり甘さを感じたもので、非常に美味しい。沖縄ではマダイは(ほぼ)分布しないので、赤い高級魚といえばハマダイ類なのであるが、キビレアカレンコも「まち漁」で多数獲れるとのこと。沖縄では「ふかやーまじく」(深場のタイ科魚類)と呼ばれる。このキビレアカレンコも「魚喰民族」マルホウ水産 石田拓治さんより。いつもありがとうございます&本年もよろしくお願いいたします。