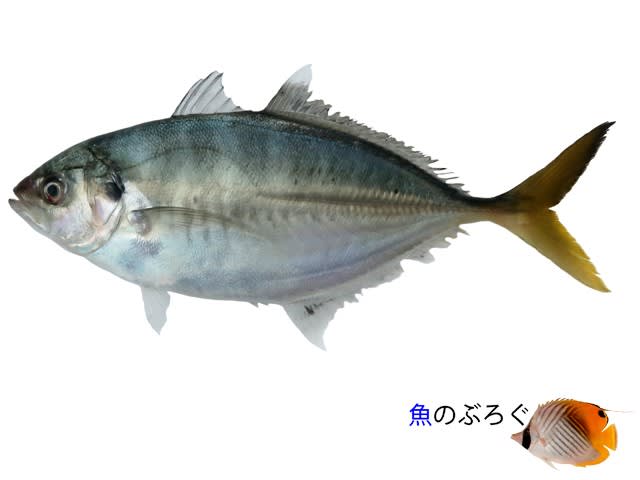

諸事情により忙しくしばらく更新しておりませんでした。今日で10月もおしまいです。こちらはアジ科・ギンガメアジ属のロウニンアジ。

ロウニンアジはギンガメアジ属の中で最大級であり、それと同時にアジ亜科の魚としても最大級の魚である。なぜ最近アジ科魚類のぶろぐ記事が多いのかわからないが、これほどでかいロウニンアジを入手する機会はそうそうないので、紹介させていただいた。全長900mmを超え (正しくは976mmTL) 、もちろんこの数値は2021年冬のミナミギンガメアジをこえるもので、我が家にやってきた最大のアジ科魚類ということになった。もっとはやく紹介したかったのだが、例の太陽の冠のせいでなかなか食べられずにいたのでサクにして冷凍していた。

沖縄美ら海水族館のロウニンアジ

ギンガメアジ属のうち何種かの幼魚は河川に入ることで知られている。ロウニンアジも河川の上流、とまではいかないが河口域でギンガメアジやカスミアジといった種の幼魚とともによく釣れる。私は残念ながらロウニンアジは釣ったことがないのだが、それでも汽水域周辺で見ている。そしてほかの種と同様に成長した個体は内湾からサンゴ礁域にまで広くすむようになる。本種は頭部の傾斜が急であったり、やや体高が高いなどの点でギンガメアジなどと区別できる。また稚魚から幼魚の期間には体側に横帯が数本入るという点も特徴である。幼魚はたまに観賞魚店で販売されているものの、成魚は家庭の水槽で飼育することは不可能なので要注意である。巨大な水槽を有する水族館で飼育されていることも多い。

ロウニンアジは刺身にして食べたりバター焼きにして食べたが、いずれも美味であった。ただし熱帯・亜熱帯域の個体についてはシガテラ毒を有する可能性もあるため、あまりすすめられないのが残念である。下瀬 環氏の「沖縄さかな図鑑」においての評価としては「冬に脂がのったものは美味しい」としているが、「一般に市場価値はほとんどない」とされている。一方ルアー釣りの対象としては評価が高く、ロウニンアジという種標準和名よりも英名の「Giant trevally」またはそれを略した「GT」の名前でお馴染みであろう。

今回ロウニンアジを食したことにより、日本産ギンガメアジ属魚類のなかでまだ食していないものはカッポレのみとなった。カッポレは沖縄県や伊豆・小笠原諸島には多いものの、九州以北ではなかなかお目に罹れない幻のアジである。ただし水揚げはそこそこあるらしく、なんとか入手可能な種であるように思うのだが、いまだに入手がかなっていない。

今回のロウニンアジは鹿児島県の甑島近海産。鈴木享平さんより。いつもありがとうございます。