さて、おなじみの「シーズン総括」である。今年は「例のあれ」のせいであまりあちこち行くことはできなかったが、それでも3回ほど海へ行くことができた。

●3月、南方遠征

3月には南の島へ遠征。珍しいハゼやテンジクダイなどを採集。イノー採集はやっぱり楽しいですね。ルリスズメダイはやっぱり綺麗でした。本来は淡水魚採集だったのだが、淡水魚のポイントは雨で増水しており、採集どころではなかった。ただし宮城龍二さんにお世話になったり、長嶋祐成さんに思いがけずお会いできたりもして、なかなか楽しむことができた。ありがとうございました。なお写真は釣れたルリスズメダイ&オジロスズメダイ。小物釣りの仕掛けで入れ食いであった。

●7月 千葉 房総半島へ

例のあれの渦中、ようやく緊急事態宣言もあけ、7月には千葉県 房総半島の磯で採集。磯に潜っているとハコフグを発見。そういえばこの磯ではハコフグは見たことなかったな~と思い網を出したが採集には至らず。ほかにもウツボやイセエビなどを発見。水を濁らせてしまったためか、イセエビが昼間に堂々と歩いていた。雨が降った後のせいなのか、磯の上に泥が堆積していた。

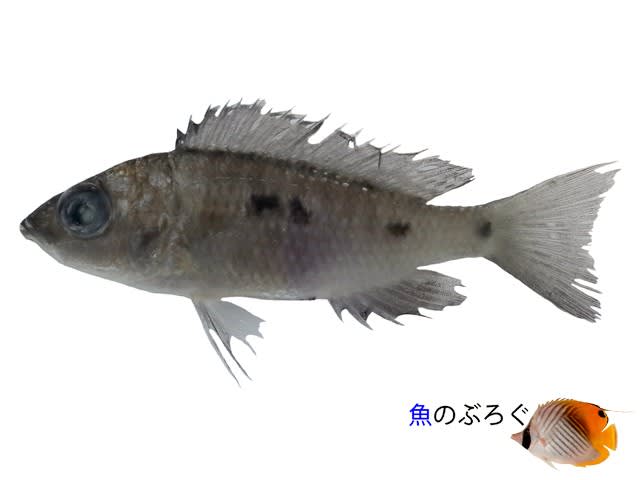

ニザダイの稚魚。ニザダイの成魚は磯では普通に見られるが、稚魚は初めて見た。また何気に採集するのも初めてだったりする。透明な体が特徴的で、1匹は体側に寄生虫がついている。ニザダイは大きくなり小さいうちは飼育も難しいのでお持ち帰りはなし。

魚はほかにもヘビギンポ、アオブダイの子、ほか何種かベラの子などを採集したが、チョウチョウウオの幼魚は種標準和名チョウチョウウオを一匹見ただけ。例のアレと合わせ、なかなか厳しいシーズンであった。

●9月、高知へ

採集してもらったナメラヤッコ

9月は四国に遠征。ここでなんとナメラヤッコを採集してもらうなどした。ナメラヤッコはこれまで海の上から見たことはあったが、飼育するのは初めてのことである。ほかにも何種か採集したが、珍しいテンジクダイの採集もでき個人的には大満足の遠征に。しかし高知県でバンダイシモチなんて採集できるとは思わなんだ。お持ち帰りは少なかったものの、珍しい魚を色々見ることができてうれしい。

●今年食した魚

今年は例のトヨペット病のせいで魚市場も仲買のみなさまも苦労の一年。飲食店で売れないだけでなく、観光客がおらず飛行機も飛ばないということで難しいシーズン。その中でも新しく様々な魚を食することができた。ここではその一部をご紹介。記事にしたものも多いので、その項もご参照のこと。

ナガブダイ

ナガブダイ刺身

ナガブダイ。長崎産のブダイはこれまでブダイとアオブダイ(食べていない)を入手しておりこれが3種目。全身が赤みを帯びているがアカブダイとは異なる種である。この個体は雌で雄はグリーンがかる。インドー太平洋の広域に分布。

ホシガレイ

ホシガレイの刺身

ホシガレイ。長崎県産のカレイ。高級な種でなかなか食べられない。マツカワに似ているが鰭の色彩がことなる。またこのホシガレイのほうが南の方にまで分布しているようである。刺身は美味しかった。

ミナミギンガメアジ。鹿児島県産のアジ科魚類。従来小さなのは入手したことがあるが、これほどのサイズは初めてであった。脂がのっており刺身で美味。

クロボシヒラアジ。ミナミギンガメアジと同様に鹿児島の田中水産社長 田中積さんより購入したアジの仲間。ミナミギンガメアジも美味しかったが、こっちのほうが美味しい。魚の見た目自体はシマアジに似ているが、味もそれに近い。

ホシカイワリ。鹿児島の田中さんからはことしはアジばかり購入しているきがする。その名前の通り小さな斑点が散らばるのが特徴。全長60cmくらいになり、やはり美味しいアジである。

バラハタとオジロバラハタ。オジロバラハタは2011、2012年に食したことがあるがバラハタは2012年初めて食した。2匹一緒に入っていて「日本産バラハタ属 全種の同定」ができる。なお、上がバラハタ、下はオジロバラハタ。いずれも刺身で美味。カマを焼いたのもよく脂がのり美味。

こういうそこそこいいシーズンではあったものの、終わりよければ・・・とはならず、年末勤めていた会社をなぜか解雇された。来年も家に住んでいるのか、それとも橋下からぶろぐを更新することになるのか。こうご期待!